Перейти к:

Панические атаки у больных с наджелудочковыми тахикардиями: проблемы дифференциальной диагностики и влияние на качество жизни

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-12-09

Аннотация

Цель. Изучить психосоматические соотношения и качество жизни (КЖ) больных с пароксизмальной наджелудочковой тахикардией (НЖТ) в зависимости от наличия или отсутствия панических атак (ПА) в сравнении с пациентами с сердцебиениями на фоне соматоформной вегетативной дисфункции.

Материал и методы. В исследование включались пациенты с НЖТ и с приступами сердцебиения, обусловленными синусовой тахикардией в рамках соматоформного вегетативного расстройства (СВР). Все пациенты прошли анкетирование для выявления тревожных и депрессивных расстройств (госпитальная шкала тревоги и депрессии [HADS] и шкала депрессии Гамильтона), оценки КЖ (опросник SF-36), а также были проконсультированы психиатром, который устанавливал наличие или отсутствие ПА. По визуально-аналоговой шкале в баллах от 0 до 6 пациенты оценивали общее состояние своего здоровья (0 баллов соответствовало полному здоровью, а 6 – серьезному заболеванию) и влияние сердцебиения на самочувствие (0 баллов – аритмия не ощущается, 6 баллов – аритмия «мешает жить»).

Результаты. В исследование были включены 96 пациентов: 60 с НЖТ (21 мужчина, 39 женщин, средний возраст 51 [33; 61] год) и 36 – с приступами сердцебиения, обусловленными синусовой тахикардией в рамках соматоформного вегетативного расстройства (10 мужчин, 26 женщин, средний возраст 33 [27;41] лет). Паническое расстройство диагностировано в группе НЖТ у 17 пациентов, что составило 28,3%. Лишь 7 пациентов (41%) могли четко дифференцировать приступы НЖТ и ПА. Низкая чувствительность опросника HADS у больных с НЖТ определяла необходимость консультации психиатра для диагностики панических расстройств.

Заключение. ПА характерны для 28,3% пациентов с НЖТ. Сочетание НЖТ с ПА снижает КЖ пациентов за счет его психических компонентов, в том числе, за счет более частого возникновения депрессивной симптоматики. Больные с СВР субъективно воспринимают сердцебиение как более значимый фактор, влияющий на здоровье, по сравнению с больными с НЖТ. Трудности дифференциальной диагностики ПА и пароксизмов НЖТ в реальной клинической практике часто приводят к назначению одинаковой терапии без учета различий в генезе сердцебиений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Царегородцев Д.А., Шелуха П.А., Ромасенко Л.В., Берая М.М., Соколов А.В. Панические атаки у больных с наджелудочковыми тахикардиями: проблемы дифференциальной диагностики и влияние на качество жизни. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(6):860-866. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-12-09

For citation:

Tsaregorodtsev D.A., Shelukha P.A., Romasenko L.V., Beraya M.M., Sokolov A.V. Panic Attacks in Patients with Supraventricular Tachycardia: Problems of Differential Diagnosis and Impact on Quality of Life. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2021;17(6):860-866. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-12-09

Введение

Ощущение сердцебиения является одной из наиболее распространенных жалоб [1][2], частота которой у больных кардиологического профиля составляет до 40% [3]. Особое значение имеет сердцебиение, возникающее приступообразно. Данный симптом в 38- 81% случаев обусловлен нарушениями ритма сердца [4][5], среди которых при отсутствии структурной патологии сердца, особенно – у пациентов молодого возраста преобладают пароксизмальные наджелудочковые тахикардии (НЖТ) [6]. Однако в данной когорте доля сердцебиений, имеющих психогенную природу (31%), практически сопоставима с частотой нарушений ритма сердца (43%) [5] и существенно выше, чем у больных старшего возраста (4,7%) [4], поэтому при обращении пациента молодого возраста без структурной патологии сердца, предъявляющего жалобы на приступообразное сердцебиение, перед врачом стоит задача дифференциальной диагностики нарушений сердечного ритма и синусовой тахикардии, обусловленной соматоформной вегетативной дисфункцией, чаще всего, в рамках симптомокомплекса панической атаки (ПА) [7].

ПА – приступ тревоги и страха, сопровождающийся различными соматовегетативными симптомами. При рецидивирующих ПА, не ограниченных какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемых, говорят о паническом расстройстве, которое по МКБ-10 относится к тревожно-фобическим состояниям [8]. Важно отметить, что из всех соматических жалоб именно сердцебиение чаще всего выявляют у больных с ПА: у 68% пациентов при длительности анамнеза менее 1 года и до 90% случаев при более длительном течении панического расстройства [8]. С пароксизмом НЖТ ПА роднит внезапное начало приступа, ритмичное сердцебиение, возможное сочетание с одышкой, дискомфортом в грудной клетке, головокружением [9]. Наличие тревоги, составляющей суть ПА, достаточно закономерно и для пароксизма НЖТ [10], в то же время и при ПА соматоформные симптомы (в частности, сердцебиение) могут превалировать над ощущениями тревоги и страха. Таким образом, в случае, когда тахикардия в момент приступа сердцебиения не зарегистрирована на электрокардиограмме (ЭКГ), дифференциальная диагностика приступа НЖТ и ПА, основанная лишь на оценке клинической картины, может представлять трудности. По данным литературы до 54% случаев недокументированной НЖТ исходно расценивались как ПА [7], и наоборот, предполагается, что до 20% ПА могут рассматриваться врачами как пароксизмы НЖТ [10]. Высокая частота ошибок легко объяснима распространенностью ПА в популяции – до 13,2% людей в течение жизни [11], что превышает распространенность НЖТ (2,25 на 1000 человек) [13]. В связи со сложностями диагностики особый интерес могут представлять пациенты, у которых приступы НЖТ и ПА сочетаются и могут протекать не только одновременно («вегетативная окраска» пароксизма НЖТ), но и независимо друг от друга. Данные о частоте и значении такого сочетания немногочисленны и противоречивы [1][7].

Цель исследования – изучить психосоматические соотношения и качество жизни (КЖ) пациентов с пароксизмальной НЖТ в зависимости от наличия или отсутствия ПА в сравнении с пациентами без соматической патологии с ощущением сердцебиения на фоне соматоформной вегетативной дисфункции (в рамках иных психопатологических расстройств).

Материал и методы

В исследование, одобренное локальным этическим комитетом, включались пациенты, обратившиеся с жалобами на приступы сердцебиения в период с 2018 по 2020 гг. Университетскую клиническую больницу №1 (Сеченовский Университет), подписавшие добровольное информированное согласие. Критериями невключения явились: наличие структурной патологии сердца (ишемическая болезнь сердца, врожденные и приобретенные пороки сердца, гипертрофия левого желудочка любого генеза, кардиомиопатии, инфильтративные заболевания сердца), наличие имплантируемых антиаритмических устройств, каналопатии, возраст <18 лет, беременность, кормление грудью, наличие значимых сопутствующих заболеваний, влияющих на КЖ (онкологические заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, протекающие с бронхообструктивным синдромом или дыхательной недостаточностью, заболевания печени, почек), любая форма фибрилляции или трепетания предсердий, пароксизмы желудочковой тахикардии, частая суправентрикулярная или желудочковая экстрасистолия, анемия (уровень гемоглобина <120 г/л), тиреотоксикоз, отказ пациента от участия в исследовании.

В исследование были включены 96 пациентов (31 мужчина и 65 женщин). Диагноз НЖТ ставился на основании ЭКГ, зарегистрированной в момент пароксизма или при проведении чреспищеводного электрофизиологического исследования (ЭФИ), и был верифицирован в ходе внутрисердечного ЭФИ. Диагноз синусовой тахикардии в рамках соматоформного вегетативного расстройства (СВР) был верифицирован с помощью ЭКГ, зарегистрированной в момент приступа сердцебиения (включая холтеровское мониторирование ЭКГ), а также отсутствием индукции каких-либо иных нарушений ритма при чреспищеводном ЭФИ. Все пациенты прошли анкетирование для выявления тревожных и депрессивных расстройств (госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала депрессии Гамильтона) и оценки КЖ c помощью русской версии опросника SF-36 [12], а также проконсультированы психиатром, который устанавливал наличие или отсутствие ПА в анамнезе. При оценке КЖ подсчитывались баллы по шкалам: физическое функционирование (ФФ), ролевая деятельность (РД), телесная боль (Б), общее здоровье (ОЗ), жизнеспособность (Ж), социальное функционирование (СФ), эмоциональное состояние (ЭС) и психическое здоровье (ПЗ), рассчитывались суммарный показатель физического здоровья (ФЗсум) (по первым четырем шкалам) и суммарный показатель психического здоровья (ПЗсум) (по шкалам с 4 по 8), а также средний показатель качества жизни (КЖср). При использовании опросника HADS сумма баллов 8-10 по одной из шкал свидетельствовала о субклинической тревоге или депрессии, 11 баллов и выше – о клинически выраженной тревоге или депрессии. Шкала депрессии Гамильтона заполнялась при проведении клинического интервью. Суммарный балл определялся по первым 17 пунктам (9 из которых оценивались по баллам от 0 до 4, а 8 — от 0 до 2). Суммарный балл от 8 до 13 интерпретировался как депрессивное расстройство легкой степени, от 14 до 18 – средней степени, от 19 до 22 – тяжелой степени, более 23 – крайне тяжелой степени. Кроме того, нами была разработана визуально-аналоговая шкала для субъективной оценки общего состояния своего здоровья и влияния сердцебиения на их самочувствие. Всем пациентам предложено оценить в баллах от 0 до 6 общее состояние своего здоровья и влияние сердцебиения на самочувствие: в первой шкале 0 баллов соответствовало полному здоровью, а 6 – серьезному заболеванию. Во второй шкале 0 баллов означало, что аритмия не ощущается, а 6 баллов, что аритмия «мешает жить».

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программного обеспечения SPSS версии 23.0. Данные представлены в виде медианы (Me) и межквартильного диапазона [25%; 75%] или % от общего числа пациентов. Статистическую значимость различий оценивали с помощью непараметрических методов: критериев Манна-Уитни, Уилкоксона, χ2. Вероятность р<0,05 считали достаточной для вывода о значимости различий между вариационными рядами. При р>0,05, но <0,1, разницу между величинами расценивали как имеющую тенденцию к статистическим различиям.

Результаты

Из включенных в исследование пациентов (n=96) у 60 (21 мужчина, 39 женщин, средний возраст 51 [ 33; 61] год) диагностирована пароксизмальная НЖТ: у 38 (63,3%) больных диагностирована пароксизмальная атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия, у 21 (35%) – ортодромная тахикардия, у 1 (1,7%) – пароксизмальная предсердная тахикардия. Длительность анамнеза составила в среднем 9,5 [ 4; 20] лет, частота приступов – 1,3 [ 0,3;4,0] в месяц, средняя частота сердечных сокращений в момент пароксизма 170 [ 155;199] уд/мин. У 36 пациентов (10 мужчин, 26 женщин, средний возраст 33 [ 27;41] лет) с отсутствием соматических заболеваний сердцебиение было обусловлено синусовой тахикардией в рамках СВР, коморбидного иным психопатологическим синдромам. Пациенты в группе с СВР были сопоставимы с больными НЖТ по полу (p=0,308), но значимо моложе (p<0,001).

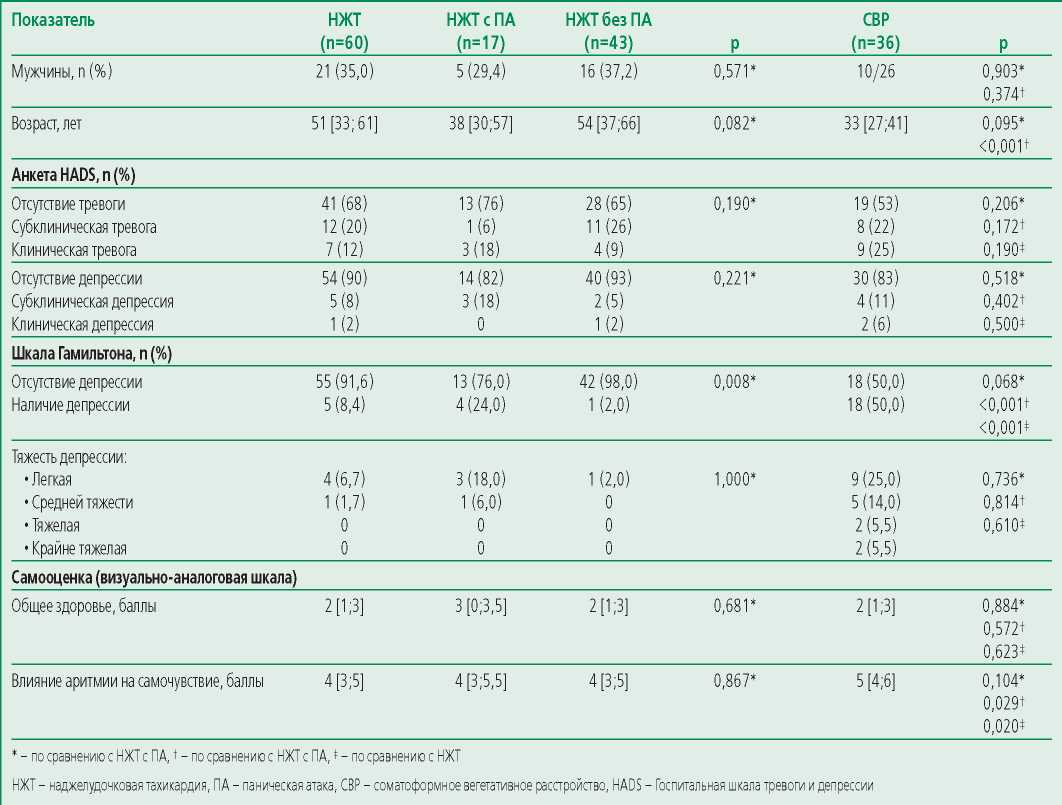

Паническое расстройство диагностировано в группе НЖТ у 17 пациентов, что составило 28,3%. Помимо учащенного сердцебиения ПА, как правило, протекали с ощущением нехватки воздуха, тремором, общей слабостью, усиленным потоотделением, избегающим поведением. Лишь 7 из 17 пациентов (41%) могли четко дифференцировать приступы НЖТ и ПА. Группы больных с наличием и отсутствием ПА оказались сопоставимы по полу, но пациенты с ПА были несколько моложе (p=0,082) (табл. 1). Основные характеристики приступов НЖТ в группах с ПА и без ПА значимо не различались: частота приступов – 3,0 [ 0,3;6,0] и 1,0 [ 0,3;4,0] мес (р=0,541), частота сердечных сокращений в момент пароксизма – 160 [ 152;198] и 170 [ 160;200] (р=0,560), длительность аритмического анамнеза – 14,0 [ 5,5;24,5] и 9,0 [ 3;20] (р=0,470), время до постановки диагноза НЖТ – 6 [ 0,5;24,5] и 5 [ 2;19] лет (р=0,987), способ купирования пароксизма – самостоятельно (65% против 35%) или с медицинской помощью (40% против 60%; р=0,070). Также сопоставимы оказались оценки пациентами своего здоровья в целом и влияния на него аритмии (см. табл. 1).

Table 1. Demographic indicators and results of questioning the patients of the studied groups

Таблица 1. Демографические показатели и результаты анкетирования пациентов изучаемых групп

Применение анкеты HADS у пациентов с НЖТ не выявило значимых различий в частоте тревожных и депрессивных расстройств при наличии или отсутствии ПА в анамнезе. Вместе с тем при опросе больных врачом с использованием шкалы Гамильтона признаки депрессии выявлены у 24% пациентов в группе с ПА и лишь у 2% – в группе без ПА (p=0,008). Результаты опросников были сопоставимы в случае клинически значимой депрессии по данным HADS, однако применение шкалы Гамильтона позволило дополнительно выявить 4 случая депрессии, 2 из которых определялись анкетой HADS как субклинические, а 2 не были распознаны. Суммарно совпадение результатов анкетирования пациентов и опроса врачом при диагностике депрессии составило 38% (см. табл. 1).

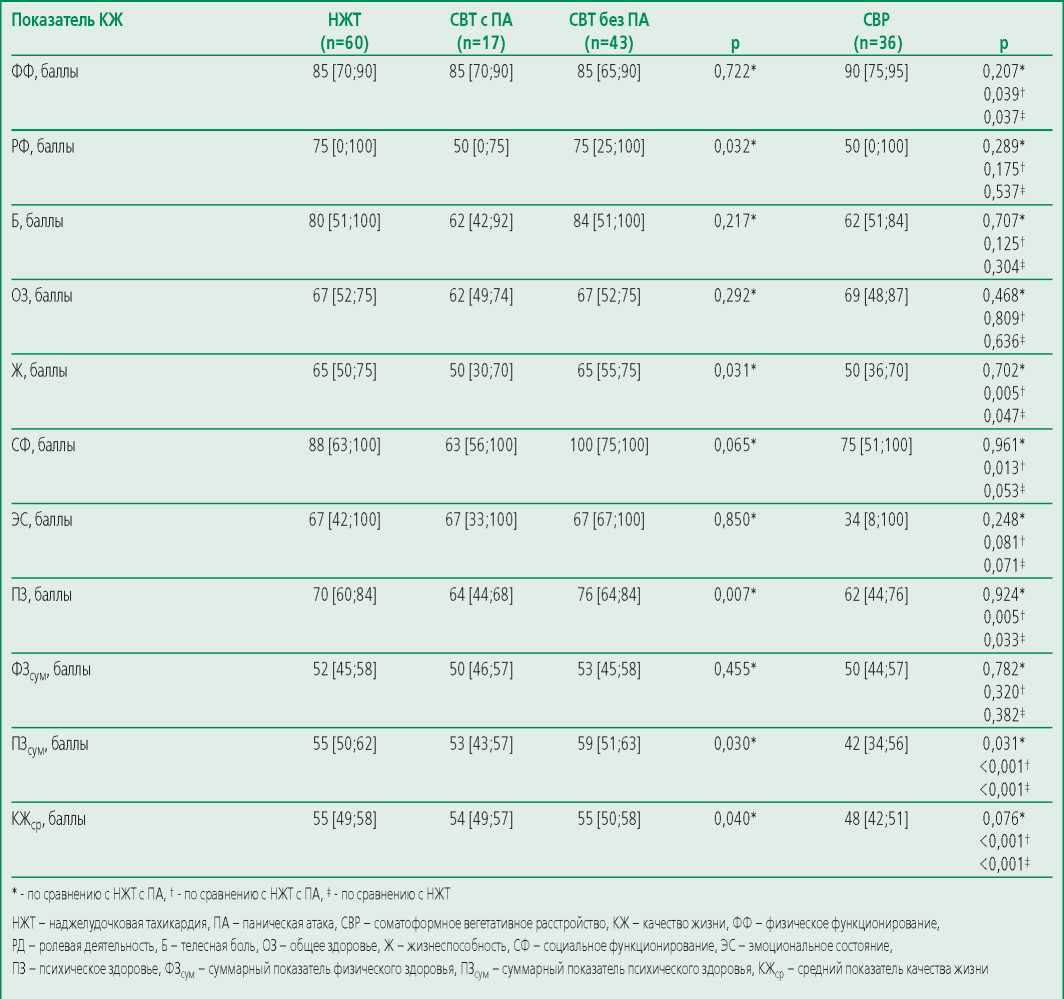

Среднее КЖ было значимо хуже у пациентов с сочетанием НЖТ и ПА (p=0,04), что объяснялось снижением физических и психических компонентов КЖ по сравнению с больными без ПА (табл. 2). Таким образом, физическое состояние пациентов с ПА в большей степени ограничивало выполнение их повседневных обязанностей, такие пациенты имели сниженную жизненную активность, чувствовали себя более утомленными, реже испытывали положительные эмоции, чаще характеризовались тревожными и депрессивными переживаниями по сравнению с больными с НЖТ без ПА. При сравнении больных с НЖТ и СВР обращало на себя внимание, что при схожей самооценке здоровья в целом, ощущение сердцебиения, связанное с синусовой тахикардией, субъективно хуже переносилось пациентами с СВР и воспринималось как более значимый фактор, влияющий на самочувствие, по сравнению с пароксизмами истинных нарушений ритма у больных с НЖТ (см. табл. 1).

Table 2. Indicators of quality of life (SF-36) in the studied groups

Таблица 2. Показатели качества жизни (SF-36) в изучаемых группах

По результатам сбора анамнеза и анализа медицинской документации проведено сравнение лечения больных НЖТ и СВР до включения в исследование. Значимых различий в частоте назначения препаратов с антиаритмической активностью не выявлено (р=0,236): бета-адреноблокаторы получали соответственно 28,3% и 30,6% пациентов, блокаторы кальциевых каналов – 6,7% и 8,3%, антиаритмические препараты IC класса – 11,7% и 2,8% от числа больных в группе. Частота назначения психотропной терапии в группе СВР была в 4,2 раза меньше, чем ритм урежающей/антиаритмической терапии (р<0,001). Лишь 5 пациентов (14%) из группы СВР получали психотропную терапию до включения в исследование. Длительность анамнеза этих пяти пациентов была значимо выше, чем у больных, получавших только ритмурежающую терапию, или не принимавших никакие препараты (3,0 [ 1,5-22,5] против 0,5 [0,25;2] лет; p=0,008). В группе НЖТ также 5 пациентов (8%) принимали психотропную терапию по поводу ПА, что значимо не отличалось от группы больных СВР (р=0,389).

Субъективно пациенты с НЖТ в большей степени были ограничены в выполнении физических нагрузок (показатель ФФ) по сравнению с лицами с СВР (р=0,037; см. табл. 2), что, помимо наличия пароксизмов тахикардии, могло объясняться и различиями в среднем возрасте групп. Однако КЖср было значимо хуже (р=0,0001) у пациентов с СВР за счет снижения психических компонентов по шкалам Ж (р=0,047), ПЗ (р=0,033), тенденции к снижению СФ (р=0,053), ЭС (р=0,071), что в итоге отразилось на статистически значимом снижении ПЗсум (р=0,0001) (см. табл. 2). Данный факт может объясняться большей частотой больных с депрессивной симптоматикой и наличием депрессии тяжелой степени по данным опросника Гамильтона в группе СВР. В то же время применение анкеты HADS позволило диагностировать клинически значимую депрессию в 8 раз реже (см. табл. 1). Частота выявления тревоги в группах СВР и НЖТ значимо не отличалась, как и частота ПА в анамнезе (44,4% против 28,3% соответственно; p=0,108).

Больные с НЖТ и ПА в анамнезе были сопоставимы с пациентами с СВР по полу, возрасту, частоте тревожных расстройств, самооценке влияния аритмии на самочувствие, большинству показателей как физического, так и психического компонента КЖ. Лишь ПЗсум было значимо хуже в группе пациентов СВР (p=0,031), что обуславливало тенденцию к более низкому в этой группе (p=0,076; см. табл. 2). Данный факт может объясняться тенденцией к большей частоте депрессивных расстройств в группе СВР (p=0,068), наличием больных с тяжелыми формами депрессии.

В то же время больные с НЖТ без ПА, хотя и были значимо старше пациентов с СВР (p<0,0001) и имели более низкий показатель ФФ (p=0,039), однако все показатели КЖ, связанные с ПЗ, у больных с НЖТ без ПА были значимо выше (см. табл. 2), а показатель самооценки влияния аритмии на самочувствие значимо ниже (см. табл. 1), чем при СВР. При отсутствии значимых различий в частоте выявления тревоги в этих группах пациентов частота депрессии, диагностируемой с помощью опросника Гамильтона, различалась существенно (50% в группе СВР против 2% в группе НЖТ без ПА; p<0,001).

Обсуждение

Актуальность дифференциальной диагностики НЖТ и ПА, сложность своевременной постановки диагноза при их сочетании констатируется большинством авторов [9][13], однако в литературе превалируют описания отдельных клинических наблюдений [9, 11], а оригинальные исследования единичны [1][7]. При этом частота выявления ПА у больных с НЖТ зависела от использованного авторами способа диагностики. Так, в классическом исследовании T.J. Lessmeier и соавт. диагностика панических расстройств осуществлялась ретроспективно по критериям Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition врачами интернистами [14]. Критерии панических расстройств выявлены у 67% пациентов с НЖТ, что было неоднозначно воспринято психиатрами. Действительно, на фоне диагностики панических расстройств у 12,5% амбулаторных пациентов кардиологического профиля в целом частота ПА в исследовании T.J. Lessmeier и соавт. представляется завышенной [15]. Подобные результаты могли быть получены при формальном учете симптомов, многие из которых являются общими для НЖТ и ПА [9]. Противоположная проблема, по мнению E. Kitzlerovа с соавт., в работе которых уровень тревоги у пациентов с НЖТ оказался, наоборот, необычно низким, возникает при применении опросников, заполняемых самими пациентами [1]. Многие симптомы воспринимаются больными как неотъемлемая часть соматического заболевания и не находят отражения в ответах на вопросы, касающихся ПЗ. Представляется, что предпринятый нами подход, сочетающий анкетирование с консультацией специалиста-психиатра, является наиболее рациональным, а частота ПА у больных с НЖТ в 28,3% более адекватно отражающей истинную картину. Вместе с тем низкий процент диагностики клинически значимой тревоги при применении опросника HADS даже в группе с несомненными ПА, возможно, обусловленный диссимуляцией, может ограничивать применение данной методики в качестве скрининга тревожных расстройств у пациентов с НЖТ. Частота депрессии среди наших пациентов с НЖТ была невысокой (около 8%), что весьма близко к результатам, полученным E. Kitzlerovа и соавт. [1]. 80% случаев депрессии диагностированы у пациентов с ПА, наличие ПА оказывало негативное влияние на КЖ пациентов, причем, это влияние оказалось более существенным, чем особенности течения самой НЖТ. Аналогичное мнение ранее было высказано T. Arentz [9]. Больные с НЖТ и ПА по целому ряду изучаемых характеристик (большинство показателей КЖ, самооценка влияния аритмии на здоровье) были схожи с пациентами с СВР. Можно предположить, что тревожно-депрессивные расстройства при НЖТ имеют различное происхождение: помимо нозогенных психических реакций, где болезнь (в данном случае – НЖТ) выступает психотравмирующим фактором, триггером в развитии психических расстройств, у части пациентов нельзя исключить сочетание соматической патологии с самостоятельным психическим заболеванием [16]. Дальнейшее наблюдение за пациентами после устранения аритмии с помощью катетерной абляции и оценка их психического статуса в динамике позволит определить долю таких больных среди пациентов с НЖТ. В исследовании T.J. Lessmeier и соавт. она составила 4%, однако часть пациентов не была прооперирована, а принимала антиаритмическую терапию, что, возможно, повлияло на полученные результаты [7]. Улучшение КЖ после успешной катетерной абляции НЖТ ранее показано в целом ряде исследований, однако динамика тревожно-депрессивных расстройств, необходимость психотропной терапии после устранения аритмии нуждаются в уточнении [17]. Еще одним аспектом, рассмотренным в нашей работе, являются лечебные подходы врачей амбулаторной сети к молодым пациентам с жалобами на сердцебиение. Обращает на себя внимание, что терапия, которая проводилась пациентам с НЖТ и СВР до госпитализации в клинику, не различалась ни по частоте использования антиаритмических препаратов, ни по частоте применения психотропных препаратов. Таким образом, кардиологами и терапевтами назначалось практически одинаковое симптоматическое лечение при сердцебиении совершенно различного генеза. Высокая частота назначения бета-блокаторов в этой группе пациентов, на наш взгляд, имеет два объяснения. Традиционно в отечественной кардиологии нейроциркуляторная дистония (фактически – синоним СВР) рассматривалась как функциональное расстройство именно сердечнососудистой системы, что оправдывало коррекцию проявления заболевания препаратами, воздействующими на вегетативную нервную систему [18]. С другой стороны, даже предполагая психиатрическую составляющую клинической симптоматики, врачи далеко не всегда направляют пациентов к специалисту-психиатру для назначения соответствующего лечения. Таким образом, лишь регистрация ЭКГ в момент приступа сердцебиения и/или данные ЭФИ могут гарантировать выбор адекватного подхода в лечении таких больных.

Ограничением нашего исследования является объем выборки пациентов, а также различия в возрасте больных с НЖТ и СВР. Однако, если в общей популяции с возрастом снижаются как физические, так и психические компоненты КЖ [12], то в нашем исследовании пациенты с НЖТ характеризовались более высокими показателями ПЗ по сравнению с более молодыми пациентами с СВР. Продолжение исследований на выборках, характеризующихся большей однородностью, позволит уточнить сделанные выводы.

Ограничения исследования. Ограничением нашего исследования является объем выборки пациентов, а также различия в возрасте больных с НЖТ и СВР. Продолжение исследования на выборке, характеризующихся бо́льшей численностью и однородностью, позволит повысить мощность и уточнить результаты данного исследования.

Заключение

ПА характерны для 28,3% пациентов с НЖТ. Менее половины этих больных дифференцируют сердцебиения при ПА и пароксизме НЖТ. Сочетание НЖТ с ПА снижает КЖ пациентов за счет его психических компонентов, в том числе, за счет более частого возникновения депрессивной симптоматики. Больные с СВР субъективно воспринимают сердцебиение как более значимый фактор, влияющий на здоровье, по сравнению с больными с НЖТ, и имеют более низкое значение суммарного показателя психического здоровья даже по сравнению с пациентами с сочетанием НЖТ и ПА. Трудности дифференциальной диагностики ПА и пароксизмов НЖТ в реальной клинической практике часто приводят к назначению одинаковой терапии без учета различий в генезе сердцебиений. Для выяснения генеза панических расстройств у больных с НЖТ и определения оптимальной тактики их коррекции необходимы дальнейшие исследования.

Отношения и Деятельность. Нет.

Relationships and Activities. None.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Сеченовского Университета.

Funding. The study was performed with the support of the Sechenov University.

Список литературы

1. Kitzlerová E, Anders M, Kautzner J, Dohnalová A. Evaluation of psychopathology in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. Exp Clin Cardiol. 2007;12(1):42-5.

2. Raviele A, Giada F, Bergfeldt L, et al. European Heart Rhythm Association. Management of patients with palpitations: a position paper from the European Heart Rhythm Association. Europace 2011;13(7):920-34. DOI: 10.1093/europace/eur130.

3. Alijaniha F, Noorbala A, Afsharypuor S, et al. Relationship Between Palpitation and Mental Health. Iran Red Crescent Med J. 2016;18(3):e22615. DOI:10.5812/ircmj.22615.

4. Probst MA, Mower WR, Kanzaria HK, et al. Analysis of emergency department visits for palpitations (from the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey). Am J Cardiol. 2014;113(10):1685-90. DOI:10.1016/j.amjcard.2014.02.020.

5. Weber BE, Kapoor WN. Evaluation and outcomes of patients with palpitations. Am J Med. 1996;100(2):138-48. DOI:10.1016/s0002-9343(97)89451-x.

6. Barsky AJ, Delamater BA, Clancy SA, et al. Somatized psychiatric disorder presenting as palpitations. Arch Intern Med. 1996;156(10):1102-8.

7. Lessmeier TJ, Gamperling D, Johnson-Liddon V, et al. Unrecognized paroxysmal supraventricular tachycardia. Potential for misdiagnosis as panic disorder. Arch Intern Med. 1997;157(5):537-43.

8. Погосов А.В., Николаевская А.О. Клинико-динамические особенности соматизированных психических расстройств с сердечно-сосудистыми проявлениями у больных городской поликлиники. Сибирский Вестник Психиатрии и Наркологии 2017; 2(95):67-72.

9. Frommeyer G, Eckardt L, Breithardt G. Panic attacks and supraventricular tachycardias: the chicken or the egg? Neth Heart J. 2013;21(2):74-7. DOI:10.1007/s12471-012-0350-2.

10. Domschke K, KirchhofP, Zwanzger P, et al. Coincidence of paroxysmal supraventricular tachycardia and panic disorder: two case reports. Ann Gen Psychiatry. 2010;9:13. DOI:10.1186/1744-859X-9-13.

11. de Jonge P, Roest AM, Lim CC, et al. Cross-national epidemiology of panic disorder and panic attacks in the world mental health surveys. Depress Anxiety. 2016;33(12):1155-77. DOI:10.1002/da.22572.

12. Амирджанова В.Н., Горячев Л.В., Коршунов Н.И. и др. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ»). Научно-Практическая Ревматология. 2008;(1):36-48.

13. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020;41(5):655-720. DOI:10.1093/eurheartj/ehz467.

14. Ballenger JC. Comorbidity of panic and depression: implications for clinical management. Int Clin Psychopharmacol. 1998;13(l4):13-7. DOI:10.1097/00004850-199804004-00003.

15. Morris A, Baker B, Devins GM, Shapiro CM. Prevalence of panic disorder in cardiac outpatients. Can J Psychiatry. 1997;42(2):185-90. DOI:10.1177/070674379704200209.

16. Канаева Л. С., Царегородцев Д.А., Ромасенко Л.В., Махаева Д.В. Систематизация психических расстройств при нарушениях сердечного ритма. Психическое Здоровье. 2020;11:62-72.

17. Walfridsson U, Walfridsson H, Arestedt K, Strömberg A. Impact of radiofrequency ablation on health-related quality of life in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia compared with a norm population one year after treatment. Heart Lung. 2011;40(5):405-11. DOI:10.1016/j.hrtl-ng.2010.09.004.

18. Маколкин В.И., Аббакумов С.А., Сапожникова А.А. Нейроциркуляторная дистония (клиника, диагностика, лечение). Чебоксары: Чувашия; 1995.

Об авторах

Д. А. ЦарегородцевРоссия

Царегородцев Дмитрий Александрович.

Москва.

eLibrary SPIN 2840-5301

П. А. Шелуха

Россия

Шелуха Полина Александровна.

Москва.

eLibrary SPIN 3424-7156

Л. В. Ромасенко

Россия

Ромасенко Любовь Владимировна.

Москва.

eLibrary SPIN 6225-4232

М. М. Берая

Россия

Берая Мака Мурмановна.

Москва.

eLibrary SPIN 4124-3813

А. В. Соколов

Россия

Соколов Алексей Владимирович.

Москва.

eLibrary SPIN 8265-4292

Рецензия

Для цитирования:

Царегородцев Д.А., Шелуха П.А., Ромасенко Л.В., Берая М.М., Соколов А.В. Панические атаки у больных с наджелудочковыми тахикардиями: проблемы дифференциальной диагностики и влияние на качество жизни. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(6):860-866. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-12-09

For citation:

Tsaregorodtsev D.A., Shelukha P.A., Romasenko L.V., Beraya M.M., Sokolov A.V. Panic Attacks in Patients with Supraventricular Tachycardia: Problems of Differential Diagnosis and Impact on Quality of Life. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2021;17(6):860-866. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-12-09

JATS XML