Перейти к:

Ассоциация вариабельности сердечного ритма с уровнем психосоциального стресса у мужчин 41-44 лет, проживающих в Москве

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-03

Аннотация

Цель. Изучение взаимосвязей вариабельности сердечного ритма (ВСР) с уровнем психосоциального стресса (ПС) и другими индикаторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в выборке мужчин 41-44 лет, проживающих в Москве.

Материал и методы. Обследованы 299 мужчин в возрасте 41-44 года. Исследование включало клиническое обследование, опрос по стандартной анкете. Категоризацию факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) проводили в соответствии с общепринятыми критериями. Уровень ПС рассчитывали по шкале Ридера. В зависимости от уровня ПС все обследованные мужчины были распределены на 3 группы по терцилям: 1-я группа (3,28-4,0 балла) – низкий уровень стресса, 2-я группа (2,71-3,14 балла) – средний уровень и 3-я группа (1,28-2,57 балла) – высокий уровень стресса. Анализ ВСР выполнен на основе короткой записи электрокардиограммы с использованием оригинального пакета программ.

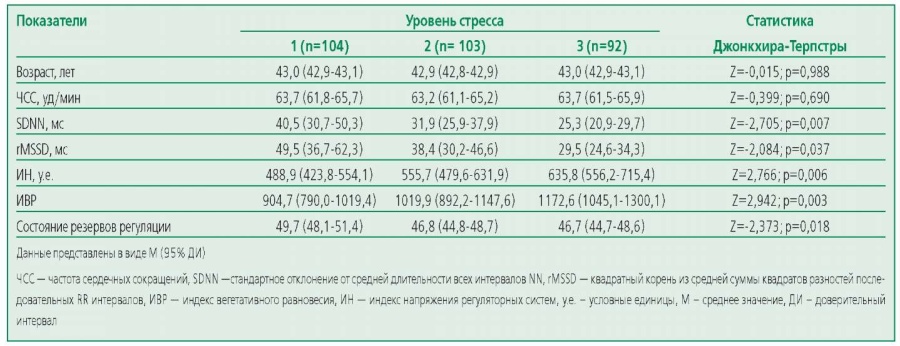

Результаты. Непараметрический ANOVA показал, что средние значения [M(95%ДИ)] показателей временного домена ВСР (SDNN, rMSSD и состояние функциональных резервов регуляции) были ниже в группе мужчин с высоким уровнем ПС по сравнению с группой с низким уровнем ПС [25,3 (20,9-29,7) против 40,5 (30,7-50,3), p=0,007; 29,5 (24,6-34,3) против 49,5 (36,7-62,3), p=0,030; и 46,7 (44,7-48,6) против 49,7 (48,1-51,4), p=0,019; соответственно]. Напротив, средние значения [M(95%ДИ)] интегральных показателей ВСР (индекс напряжения и индекс вегетативного равновесия) были выше в группе мужчин с высоким уровнем ПС [635,8 (556,2-715,4) против 488,9 (423,8-554,1), p=0,005; 1172,6 (1045,1-1300,1) против 904,7 (790,0-1019,4), p=0,003; соответственно]. Результаты корреляционного и множественного регрессионного анализа подтвердили, что указанные показатели ВСР статистически значимо связаны не только с ПС, но и другими показателями (возраст, отношение окружность талии/окружность бедер, диастолическое АД). Однако их прогностическая значимость оказалась низкой, а доля объясненной дисперсии показателей ВСР составила от 2,5 до 13,1%.

Заключение. Ослабление автономной регуляции ритма сердца с понижением активности парасимпатического звена, активация центрального контура регуляции с превалированием симпатических влияний, уменьшение функциональных резервов системы регуляции ритма сердца ассоциируются с повышением уровня ПС и другими показателями риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова

Для цитирования:

Драпкина О.М., Розанов В.Б., Концевая А.В., Исайкина О.Ю., Муромцева Г.А., Котова М.Б., Акарачкова Е.С. Ассоциация вариабельности сердечного ритма с уровнем психосоциального стресса у мужчин 41-44 лет, проживающих в Москве. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(3):242-250. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-03

For citation:

Drapkina O.M., Rozanov V.B., Kontsevaya A.V., Isaykina O.Yu., Muromtseva G.A., Kotova M.B., Akarachkova E.S. Association of Heart Rate Variability with the Psychosocial Stress Level in Men 41-44 Years Old Living in Moscow. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2022;18(3):242-250. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-03

Введение

Регулирующая роль вегетативной нервной системы в деятельности органов кровообращения в настоящее время является объектом пристального внимания кардиологов, поскольку сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой большую опасность для здоровья населения многих стран, ухудшая качество и снижая продолжительность жизни [1]. Частота сердечных сокращений (ЧСС) и ритм в значительной степени находятся под контролем вегетативной нервной системы (ВНС). Сложная и постоянно меняющаяся ЧСС является показателем здоровых регуляторных систем, которые могут эффективно адаптироваться к внезапным вызовам окружающей среды и психологическим проблемам [2]. Установлено, что сниженная вариабельность сердечного ритма (ВСР) является предиктором кардиоваскулярной смертности [3]. Психосоциальный стресс (ПС) как неизбежное следствие повседневной жизни человека ассоциируется с повышенным риском развития ССЗ [4] и не уступает по значимости традиционным факторам риска (ФР) ССЗ. Проблема хронического стресса, когда имеется постоянное повышенное напряжение регуляторных систем, касается практически всего населения, но особенно важна для отдельных профессиональных групп, труд которых сопряжен с воздействием комплекса стрессорных факторов [5]. Большинство клиницистов пока не признают ПС в качестве независимого ФР ССЗ и не ратуют за его лечение при ССЗ [6]. Давно известно, что острый стресс связан с сердечно-сосудистыми событиями [7], а долгосрочное влияние хронического стресса на физическое состояние, и, в частности, на ССЗ, было признано лишь недавно [8][9]. ВСР обычно используется в качестве количественного маркера, отражающего активность ВНС, связанную с психическим стрессом. Длительность регистрации ритма зависит от целей исследования и может колебаться от нескольких минут до 24 ч и больше. Короткие записи, продолжительностью 5 мин или менее, могут эффективно отражать высокочастотную ВСР, в тоже время для надежной оценки низкочастотных компонентов необходимы длительные записи продолжительностью не менее 24 ч [2][9][10]. Поскольку долгосрочные записи фиксируют изменения в более разнообразных ситуациях, они в большей степени отражают общее состояние системы и, как было установлено, лучше предсказывают состояние здоровья [2]. Однако, в силу практических соображений, наблюдается большой интерес к надежности (и валидности) индексов, рассчитанных на основе более коротких записей [2][11]. Физиологические механизмы ВСР основаны на том, что последовательный ряд кардиоинтервалов (кардиоритмограмма) отражает регуляторные влияния на синусный узел сердца отделов ВНС – симпатического и парасимпатического. В состоянии покоя влияние обоих отделов ВНС на сердце уравновешено, наблюдается так называемый вегетативный баланс. В случае обнаружения ассоциаций с аномальной ВСР можно частично объяснить избыточный риск ССЗ, наблюдаемый при различных психосоциальных факторах [12]. Недостаток информации о роли ПС в ВСР послужил основанием для проведения данного исследования.

Цель исследования – изучить взаимосвязи ВСР с уровнем ПС и другими индикаторами риска ССЗ в популяционной выборке мужчин 41-44 лет, проживающих в Москве. Наше предположение основано на том, что повышенный ПС ассоциируется со снижением ВСР.

Материал и методы

Данное исследование проведено на базе НМИЦ ТПМ и является частью 32-летнего проспективного когортного наблюдения за динамикой основных ФР ССЗ у лиц мужского пола, начиная с детского возраста (11-12 лет). В исследование включены 299 (29,8%) представителей исходной популяционной выборки в возрасте 41-44 лет.

Исследование проводилось в соответствии с рекомендациями Хельсинкской декларации и было одобрено Комитетом по этике Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, Москва, Россия (протокол № 0703/12, 3 июля 2012 г.). Информированное согласие было получено от всех субъектов, участвующих в исследовании.

Обследование включало опрос по стандартной анкете (паспортные данные, сведения об образовании, социальном положении, личный и семейный анамнез, сведения о физической активности (ФА) и вредных привычках – курении, потреблении алкоголя); трехкратное измерение систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления (АД); измерение массы тела (МТ), роста, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ); определение уровня общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛВП) и триглицеридов (ТГ). Для оценки избыточной МТ (избМТ) и ожирения (ОЖ) использовали индекс массы тела (ИМТ), для характеристики абдоминального ожирения рассчитывали отношение ОТ к ОБ (ОТ/ОБ). Категории ФР ССЗ (избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия, дислипопротеинемия, курение, низкая физическая активность и избыточное употребление алкоголя) формировали в соответствии с критериями, детально представленными в предыдущих публикациях [13]. В частности, в группу артериальной гипертензии (АГ) включали лиц с уровнем АД≥140/90 мм рт.ст. или уровнем АД<140/90 мм рт. ст., но получающих антигипертензивное лечение.

В качестве метода экспресс-диагностики уровня ПС использовали тест Ридера в адаптации О.С. Копиной и соавт. [14]. В целях обеспечения сопоставимости и достаточного числа субъектов в сравниваемых группах все участники исследования были классифицированы на 3 упорядоченные группы в зависимости от распределения показателей ПС по терцилям: 1 группа – мужчины с низким уровнем стресса (3,28-4,0 балла), 2 группа – со средним уровнем стресса (2,71-3,14 балла) и 3 группа – с высоким уровнем стресса (1,282,57 балла).

Исследование ВСР проводили в соответствии с актуальными рекомендациями [15]. Измерение 12 отведений ЭКГ покоя осуществлялось на компьютерном ЭКГ-комплексе Padsy (Medset Medizintechnik GmbH, Германия), утром натощак, в положении лежа на спине. Продолжительность записи электрокардиограммы составляла 3 мин. Анализ вариабельности ритма сердца выполняли с использованием оригинального пакета программ [16], позволяющего рассчитывать как обычные статистические, геометрические и спектральные характеристики, так и значительное количество показателей нелинейной динамики. Анализировались только стационарные участки ритмограмм после устранения всех возможных артефактов и при наличии у пациента синусового ритма.

В данной публикации представлены параметры временного домена ВСР: SDNN (standard deviation of the NN intervals – стандартное отклонение от средней длительности всех интервалов NN, мс), rMSSD (the square root of the mean squared differences of successive NN interval – квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между величинами смежных NN-интервалов – нормальных интервалов RR, мс) и интегральные показатели ВСР: ИВР (индекс вегетативного равновесия), ИН (индекс напряжения регуляторных систем) и состояние функциональных резервов регуляции. Пропущенные значения некоторых переменных замещали с помощью метода линейной интерполяции.

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного обеспечения SAS (Statistical Analysis System) 9.0 и SPSS Statistics 23 (IBM, США). Для проверки нормальности распределения количественных переменных использовали описательную статистику, гистограммы остатков и графики нормальной вероятности (Q-Q-plot). Данные представлены в виде среднего значения (М) и 95% доверительного интервала. Однородность дисперсий проверяли с помощью теста Левена. Для проверки гипотезы о наличии тренда между упорядоченными категориями ПС и бинарными переменными применяли тест Кохрана-Армитажа для линейных трендов. При оценке тренда между упорядоченными категориями ПС и количественными показателями ВСР использовали непараметрический тест Джонкхира-Терпстры. Апостериорные сравнения выполняли с помощью U-критерия Манна-Уитни с применением поправки Холма-Бонферрони. Силу и направление взаимосвязи между исследуемыми показателями оценивали с помощью коэффициентов корреляции (r) Пирсона. Для отображения возможной взаимосвязи между парами соответствующих количественных переменных (показателями ВСР и ПС) использовали диаграммы рассеяния. Ассоциацию отдельных показателей ВСР с психосоциальным стрессом и другими индикаторами риска ССЗ оценивали с помощью множественного линейного регрессионного анализа с пошаговым вводом независимых переменных в модель. Перед выполнением корреляционного и регрессионного анализа количественные переменные, не отвечающие критериям нормальности, были преобразованы с помощью логарифмической функции (Lg10). Критический уровень статистической значимости (р) принимался равным 0,05.

Результаты

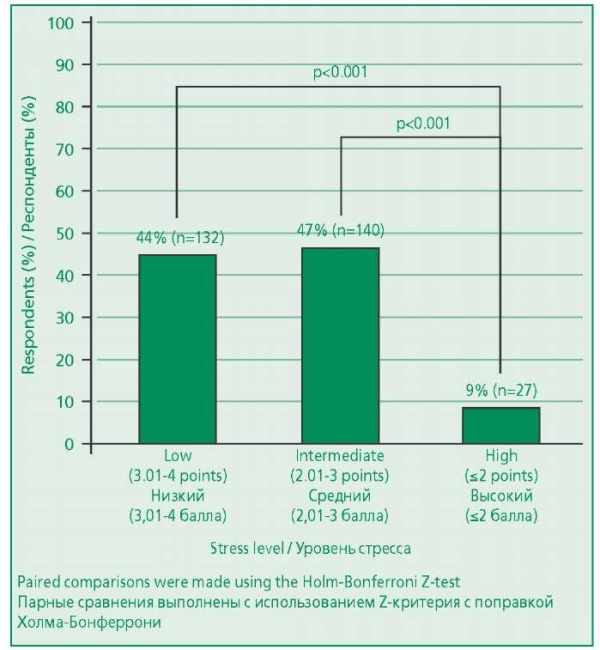

В соответствии с целью исследования нами оценена частота различных категорий ПС в обследованной выборке мужчин среднего возраста с использованием твердых критериев. В частности (рис. 1), у 47% обследованных лиц мужского пола выявлен средний уровень ПС, а у 9% – высокий.

Figure 1. Distribution of men in the surveyed sample depending on the level of psychosocial stress (n=299)

Рисунок 1. Распределение мужчин в обследованной выборке в зависимости от уровня психосоциального стресса (n=299)

Распределение лиц мужского пола с ФР ССЗ по группам, упорядоченным по уровню ПС, показано в табл. 1. Между уровнями ПС и частотой АГ прослеживается однонаправленный линейный тренд, т.е. при возрастании уровня ПС у мужчин отмечалось увеличение частоты АГ. Наблюдаемая взаимосвязь между уровнем ПС и частотой АГ была статистически значимая, но слабая (gamma=0,193; p=0,045). Процент лиц с АГ, принимающих антигипертензивные препараты, был практически одинаков в группах с разным уровнем ПС: 24/33 (72,7%), 28/39 (71,8%) и 29/42 (69%): 24/33 (72,7%), 28/39 (71,8%) и 29/42 (69%); критерий Кохрана-Армитажа: Z=-0,36; p=0,721. Эти данные показали отсутствие статистической значимой связи между уровнем ПС и приверженностью антигипертензивной терапии.

Table 1. Distribution of risk factors in groups of males sorted by the level of psychosocial stress

Таблица 1. Распределение факторов риска в группах лиц мужского пола, упорядоченных по уровню психосоциального стресса

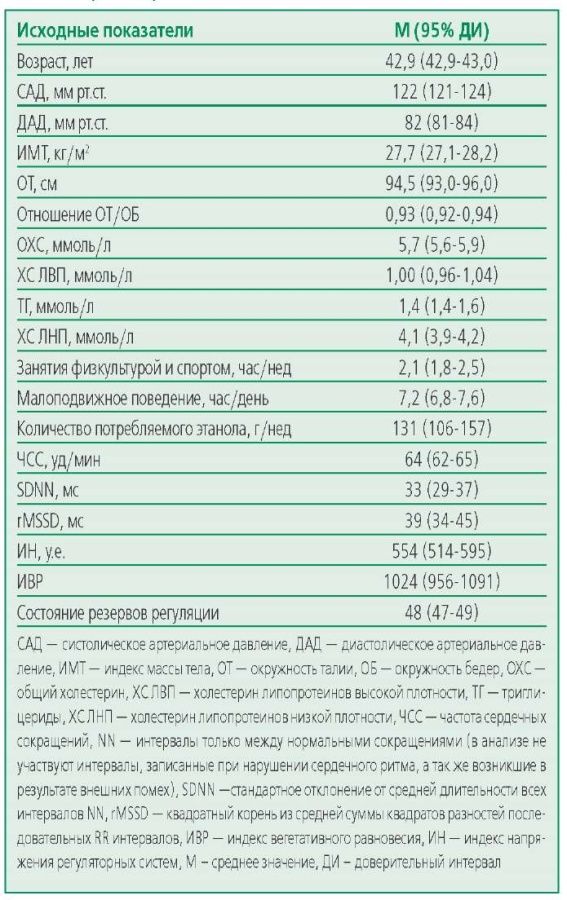

Общая характеристика обследованной выборки лиц мужского пола по исходным показателям представлена в табл. 2. Средние отдельных показателей свидетельствуют о том, что значительное число мужчин обследованной выборки исходно имели избыточную МТ, абдоминальное ожирение, курение, злоупотребление алкоголем. Что касается показателей ВСР, то ИН регуляторных систем и ИВР превышали верхнюю границу референтных значений. Напротив, статистические средние, характеризующие состояние функциональных резервов регуляции, находились за нижней границей референтных значений.

Table 2. Characteristics of the surveyed sample of males according to initial indicators (n=299)

Таблица 2. Характеристика обследованной выборки лиц мужского пола по исходным показателям (n=299)

Между групповыми статистическими средними SDNN, rMSSD, состоянием функциональных резервов регуляции и упорядоченными уровнями ПС наблюдался статистически значимый разнонаправленный линейный тренд, т.е. с увеличением уровня ПС снижались значения указанных показателей (табл. 3). Наибольшее снижение SDNN, rMSSD и состояния функциональных резервов регуляции наблюдалось у мужчин с высоким уровнем ПС (группа 3). Напротив, между групповыми статистическими средними интегральных показателей ВСР (ИН и ИВР) наблюдается статистически значимый однонаправленный линейный тренд, т. е., с увеличением уровня ПС повышаются значения указанных показателей. Наибольшее увеличение ИН и ИВР наблюдалось у мужчин с высоким уровнем ПС (группа 3). Таким образом, между показателями временнóго домена ВСР (SDNN, rMSSD), состоянием функциональных резервов регуляции и уровнем ПС у мужчин 41-44 лет наблюдался разнонаправленный линейный тренд, а между интегральными показателями ВСР (ИН и ИВР) – однонаправленный линейный тренд, что отражало преобладание симпатической активности в регуляции ритма сердца.

Table 3. Mean values of heart rate variability in males depending on the level of psychosocial stress

Таблица 3. Средние значения показателей вариабельности сердечного ритма у лиц мужского пола в зависимости от уровня психосоциального стресса

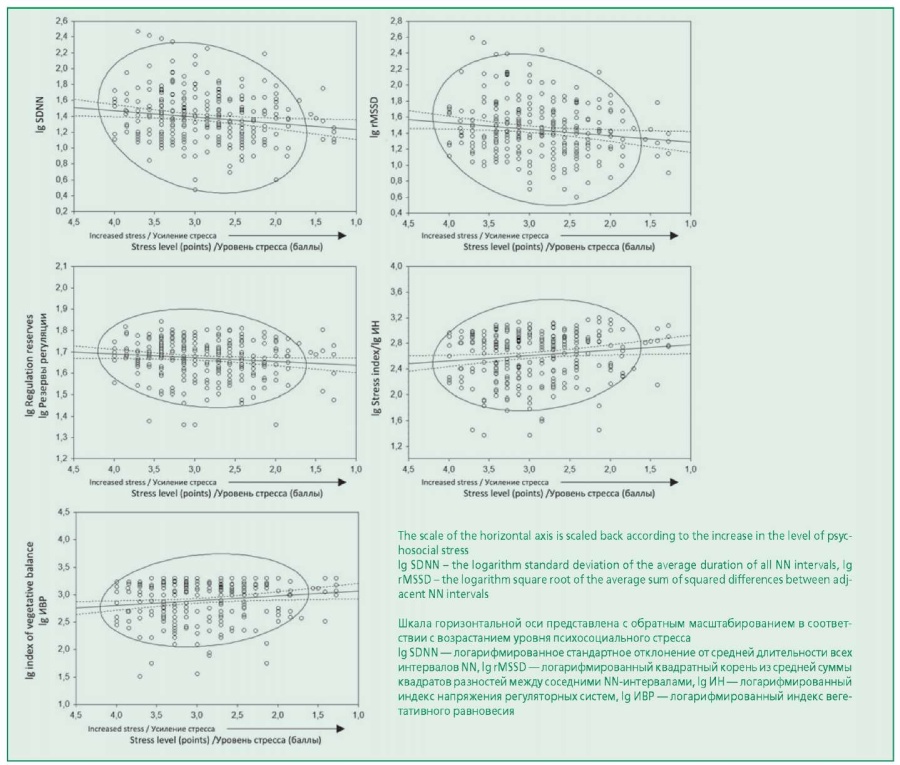

Диаграммы рассеяния (рис. 2) дают наглядное представление о том, что между SDNN, rMSSD, состоянием функциональных резервов регуляции и уровнем ПС имеется статистически значимая линейная взаимосвязь (r=-0,15, p=0,012; r=-0,15, p=0,016 и r=-0,12, p=0,041 соответственно). Направление взаимосвязи отрицательное, означающее, что SDNN, rMSSD и состояние функциональных резервов регуляции имели тенденцию уменьшаться с повышением ПС. Сила ассоциации слабая (r<0,3). Доля вариации SDNN, rMSSD и состояния функциональных резервов регуляции, объясненная линейной связью с уровнем ПС, очень мала, и составляла соответственно 1,9, 1,7 и 1,1%. Диаграммы рассеяния (см. рис. 2), показывают, что между ИН, ИВР и уровнем ПС также имеется статистически значимая линейная зависимость (r=0,14, p=0,021; r=0,15, p=0,013). Направление взаимосвязи положительное, означающее, что ИН и ИВР имеют тенденцию увеличиваться вместе с усилением ПС. Сила ассоциации также является слабой (r<0,3). Доля вариации ИН и ИВР, объясненная линейной связью с уровнем ПС, также очень мала, и составляет соответственно 1,6% и 1,9%.

Figure 2. Relationship between the studied parameters and the level of psychosocial stress

Рисунок 2. Взаимосвязь между изучаемыми параметрами и уровнем психосоциального стресса

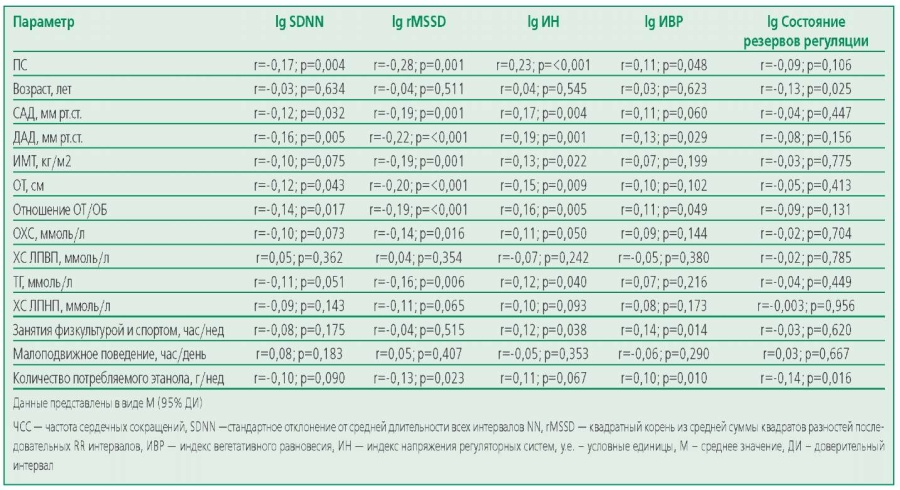

Выявлена статистически значимая слабая отрицательная связь SDNN с ПС, САД, ДАД, ОТ/ОБ и ТГ (табл. 4). Аналогичной силы и направленности взаимосвязь обнаружена между rMSSD и другими исследуемыми показателями (ПС, САД, ДАД, ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ, ОХС, ТГ и количество потребляемого этанола), а также между состоянием функциональных резервов регуляции, возрастом и количеством потребляемого алкоголя. Напротив, взаимосвязь ИН с ПС, САД, ДАД, ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ, ОХС, ТГ и количеством времени, затрачиваемым на занятия физической культурой и спортом, а также взаимосвязь ИВР с ПС, ДАД, количеством времени, затрачиваемым на занятия физической культурой и спортом, была статистически значимой, положительной, но слабой силы. Итак, корреляционный анализ подтверждает наличие линейной взаимосвязи между параметрами ВСР и уровнями ПС, и другими индикаторами риска ССЗ. При этом взаимосвязь временны́х параметров ВСР (SDNN и rMSSD) с ПС и другими индикаторами риска ССЗ была отрицательной, а взаимосвязь интегральных показателей (ИН и ИВР) ВСР с ПС – положительной.

Table 4. Pearson correlations (r) between measures of heart rate variability and indicators of cardiovascular risk (n=299)

Таблица 4. Корреляции Пирсона (r) между показателями вариабельности сердечного ритма и индикаторами сердечно-сосудистого риска (n=299)

Ассоциацию отдельных показателей ВСР с психосоциальным стрессом и другими индикаторами риска ССЗ также оценивали с помощью множественного линейного регрессионного анализа (табл. 5). Исходно в регрессионную модель были введены независимые переменные (10 показателей), статистически значимо коррелировавшие с исследуемыми показателями ВСР (см. табл. 4). В окончательных моделях (см. табл. 5) в результате пошагового отбора остались 4 независимые переменные. Регрессионные модели оценены нами как состоятельные и доступные интерпретации, поскольку количество использованных наблюдений многократно превышало количество независимых переменных в модели, коэффициенты множественной корреляции (R) статистически значимые, коэффициенты регрессии также значимые, величины фактора инфляции дисперсии (VIF) свидетельствуют об отсутствии мультиколлинеарности. Отрицательные или положительные значения коэффициентов регрессии (B и beta), связанные с эффектом ПС, при интерпретации несут противоположный смысл из-за разнонаправленности значений шкал объясняемой переменной и ПС. Так, в представленных моделях множественного регрессионного анализа уровень ПС и показатель абдоминального ожирения ОТ/ОБ являются независимыми детерминантами SDNN, и в совокупности объясняют 3,8% его вариабельности. Индикатор ВСР-SDNN находится в обратной зависимости от уровня ПС и выраженности абдоминального ожирения. Квадрат частичной корреляции (R2-парциальный) показал, что доля дисперсии SDNN, уникально объясняемая уровнем ПС и показателем абдоминального ожирения ОТ/ОБ, составил соответственно 2,3% и 2,3%. Уровень ПС, ДАД и ОТ/ОБ являются независимыми детерминантами rMSSD, объясняя в совокупности 13,1% его вариабельности. Индикатор ВСР-rMSSD находился в обратной зависимости от уровня ПС, ДАД и выраженности абдоминального ожирения. Квадрат частичной корреляции (R2-парциальный) показал, что доля дисперсии rMSSD, уникально объясняемая уровнем ПС, ДАД и показателем абдоминального ожирения ОТ/ОБ составил соответственно 3,2, 8,8 и 2,8%.

Table 5. Results of multiple linear regression analysis of the relationship between heart rate variability and psychosocial stress and other risk indicators in men aged 41-44 years

Таблица 5. Результаты множественного линейного регрессионного анализа связи между показателями вариабельности сердечного ритма и психосоциального стресса и другими индикаторами риска у мужчин 41-44 лет

Результаты множественного линейного регрессионного анализа также показали, что уровень ПС, ДАД и ОТ/ОБ являлись независимыми детерминантами ИН регуляторных систем, объясняя в совокупности 7,5% его вариабельности. ИН находится в прямой зависимости от уровня ПС, ДАД и величины абдоминального ожирения. Квадрат частичной корреляции (R2-парциальный) показал, что доля дисперсии ИН, уникально объясняемая уровнем ПС, ДАД и ОТ/ОБ составляет соответственно 2,1, 4,3 и 2,4%. С ИВР связаны уровень ПС и показатель абдоминального ожирения ОТ/ОБ, которые в совокупности объясняют 7,3% его вариабельности. ИВР находится в прямой зависимости от уровня ПС и величины абдоминального ожирения. Доля дисперсии ИВР, уникально объясняемая уровнем ПС, и ОТ/ОБ составила соответственно 5,8 и 2,7%. Следовательно, изменения вегетативного баланса регуляторных систем в виде активации центрального контура, усиления симпатической регуляции статистически значимо связаны с повышением ПС, увеличением ДАД и соотношения ОТ/ОБ.

Независимыми детерминантами состояния функциональных резервов регуляции являлись уровень ПС и возраст участников исследования, объясняя в совокупности 2,5% его вариабельности. Состояние функциональных резервов регуляции находилось в обратной зависимости от уровня ПС и возраста. Доля вариабельности состояния функциональных резервов регуляции, объясняемая уровнем ПС и возрастом, составила соответственно 1,4% и 1,8%.

Обсуждение

В данной работе изучались ассоциации между ВСР с уровнем ПС и другими индикаторами риска ССЗ у мужчин среднего возраста. Раннее в нашей стране подобных исследований не проводилось. В доступной зарубежной научной литературе такие исследования также встречаются редко, и преимущественно посвящены отдельным аспектам изучаемой проблемы.

Основные результаты нашего исследования показали, что больше половины обследованных мужчин имели ПС: 47% – среднего и 9% – высокого уровня. Установлено, что увеличение уровня ПС у мужчин 4144 лет ассоциируется с повышенной частотой АГ. Известно, что патофизиологический механизм стресса включает в себя, помимо нейрогуморального возбуждения и гормональных сдвигов, также и повышение АД [17], которое может привести к развитию АГ. Одним из примеров реакции организма на стресс в виде подъема АД является гипертензия «белого халата».

ПС влияет на ВСР, которая отражает работу механизмов регуляции не только сердечно-сосудистой системы, но и организма в целом. Снижение парасимпатических влияний в покое по показателям ВСР (SDNN, rMSSD) указывает на повышение активности симпатического тонуса, что также свидетельствует о стрессорных влияниях на регуляцию сердечно-сосудистой деятельности. Таким образом, ослабление автономной регуляции ритма сердца и превалирование симпатических влияний, снижение активности парасимпатического отдела ВНС, повышение напряженности регуляторных систем и уменьшение функциональных резервов регуляции ассоциируются с повышением уровня ПС.

Результаты корреляционного и множественного регрессионного анализа подтвердили, что перечисленные показатели ВСР, отражающие снижение парасимпатического тонуса, статистически значимо связаны не только с ПС, но и с другими факторами риска ССЗ: возрастом, увеличением ДАД и абдоминальным ожирением. Эти данные согласуются с имеющимися в литературе примерами снижения ВСР: при различных видах стресса (экзаменационном, стрессе, связанном с работой, и другим ПС), эссенциальной АГ, метаболическом синдроме [18][19][20].

К настоящему времени опубликованы результаты нескольких исследований по влиянию ПС на разные показатели сердечно-сосудистой системы и риск заболеваний. Интересным является взаимосвязь показателей, отражающих состояние как церебральных, так и соматических, и вегетативных функций, в том числе – в возрастном и проспективном аспектах [21][22][23]. Согласно ранее проведенным исследованиям негативное влияние на показатели регуляции сердечно-сосудистой деятельности, метаболизм и вегетативный тонус зависит от длительности и выраженности стресса [23]. В нашем исследовании выявлена статистически значимая связь нарушений вегетативной регуляции сердечного ритма с уровнем ПС и другими индикаторами риска ССЗ. Эти данные подтверждают важность изучения ВСР для долгосрочного прогноза у пациентов в группе риска по ССЗ.

Сохраняющееся снижение ВСР после стресса может свидетельствовать о более низкой адаптивности и функциональном ограничении как структур сердечно-сосудистой системы, так и регулирующих вегетативных влияний. Стрессовая перегрузка может вызывать временное нарушение гомеостаза, а в дальнейшем – стойкие биологические изменения в сердечно-сосудистой системе.

Учет на ранних стадиях вызванных стрессом регуляторных нарушений имеет прогностическое значение для развития сердечно-сосудистых осложнений. Анализ ВСР является высокочувствительным методом мониторинга функционирования ВНС, позволяющий использовать его для своевременного выявления дисбаланса вегетативной регуляции и оценки функциональных резервов в процессе адаптации организма к различным психосоциальным и другим воздействиям.

Ограничения исследования

Исследование выполнено на однородной половозрастной группе, проживающей в сходных условиях. Ограничением этого исследования, как и всех продолжительных проспективных исследований, является истощение исходной выборки, главным образом, за счет низкого отклика приглашенных к исследованию, что, несомненно, могло повлиять на результаты. Данный фрагмент длительного проспективного исследования является одномоментным по своему дизайну, что не позволяет оценивать полученные результаты с точки зрения причинно-следственных связей. Ограничением исследования также является и тот факт, что не анализировались конкретные кардиологические препараты, принимаемые с лечебной целью, которые, возможно, могли оказать влияние на вариабельность ритма сердца.

Заключение

Анализ ВСР на основе короткой (трехминутной) регистрации электрокардиограммы в выборке мужчин 41-44 лет позволил оценить связь ВСР с ПС. Показано, что вегетативная регуляция сердечного ритма статистически значимо зависит от ПС и других индикаторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выявлена сопряженность показателей временных параметров (SDNN и rMSSD), а также интегральных показателей (ИВР, ИН и состояние функциональных резервов регуляции) ВСР с уровнем ПС, проявляющаяся в ослаблении автономной регуляции ритма сердца с понижением активности парасимпатического звена, активации центрального контура регуляции с превалированием симпатических влияний, уменьшении функциональных резервов системы регуляции ритма сердца при повышении уровня ПС и других индикаторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимы дальнейшие исследования по изучению влияния психосоциальных факторов на ВСР.

Отношения и Деятельность. Нет.

Relationships and Activities. None.

Финансирование: Исследование проведено при поддержке Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины.

Funding: The study was performed with the support of the National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine.

Список литературы

1. Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В., и др. Исследование ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосудистых заболева-ний и их факторов риска в регионах Российской Федерации). Десять лет спустя. Кардиоваску-лярная Терапия и Профилактика. 2021;20(5):3007. DOI:10.15829/1728-8800-2021-3007.

2. Pham T, Lau ZJ, Chen SHA, Makowski D. Heart Rate Variability in Psychology: A Review of HRV Indices and an Analysis Tutorial. Sensors (Basel). 2021;21(12):3998. DOI:10.3390/s21123998.

3. Fang SC, Wu YL, Tsai PS. Heart Rate Variability and Risk of All-Cause Death and Cardio-vascular Events in Patients With Cardiovascular Disease: A Meta-Analysis of Cohort Studies. Biol Res Nurs. 2020;22(1):45-56. DOI:10.1177/1099800419877442

4. Satyjeet F, Naz S, Kumar V, et al. Psychological Stress as a Risk Factor for Cardiovascular Disease: A Case-Control Study. Cureus. 2020;12(10):e10757. DOI:10.7759/cureus.10757

5. Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В., и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (часть 1). Вестник Аритмологии. 2002;(24):65-87.

6. Dar T, Radfar A Abohashem S, et al. Psychosocial Stress and Cardiovascular Disease. Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2019;21(5):23. DOI:10.1007/s11936-019-0724-5

7. Strike PC, Perkins-Porras L, Whitehead DL, et al. Triggering of acute coronary syndromes by physical exertion and anger: clinical and sociodemographic characteristics. Heart. 2006;92(8):1035-40. DOI:10.1136/hrt.2005.077362.

8. Batty GD, Russ TC, Stamatakis E, Kivimäki M. Psychological distress and risk of peripheral vascular disease, abdominal aortic aneurysm, and heart failure: pooling of sixteen cohort studies. Atherosclerosis. 2014;236(2):385-8. DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2014.06.025.

9. Stewart AH, Colquhoun D, Marschner SL, et al. LIPID Study Investigators. Persistent psy-chological distress and mortality in patients with stable coronary artery disease. Heart. 2017;103(23):1860-6. DOI:10.1136/heartjnl-2016-311097.

10. Salahuddin LC, Jeong MG, Kim D. Ultra short-term analysis of heart rate variability for moni-toring mental stress in mobile settings. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc. 2007;2007:4656-9. DOI:1.1109/IEMBS.2007.4353378.

11. Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front. Public Health. 2017;5:258. DOI:10.3389/fpubh.2017.00258.

12. Бойцов С.А., Белозерцева И.В., Кучмин А.Н., и др. Возрастные особенности изменения показателей вариабельности сердечного ритма у практически здоровых лиц. Вестник Аритмологии. 2002;(26):57-60.

13. Александров А.А., Розанов В.Б., Зволинская Е.Ю., Пугоева Х.С. Частота факторов риска и вероятность развития фатальных сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин 42-44 лет. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика. 2016;15(4):3843. DOI:10.15829/1728-8800-2016-4-38-43.

14. Копина О.С., Суслова Е.А., Заикин Е.В. Популяционные исследования психосоциального стресса как фактора риска сер-дечнососудистых заболеваний. Кардиология. 1996;(3):53-6.

15. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task Force of The European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology. Eur Heart J. 1996;17(3):354-81.

16. Чайковский И.А., Кальниш В.В., Кривова О.А., и др. Оценка психического напряжения оператора на эмоционально значимые ситуации. Український Журнал з Проблем Медицини Праці. 2015;43(2):41-52. DOI:10.33573/ujoh2015.02.041.

17. Carney RM, Freedland KE, Veith RC. Depression, the autonomic nervous system, and coro-nary heart disease. Psychosom Med. 2005;67 Suppl 1:S29-S33. DOI:10.1097/01.psy.0000162254.61556.d5.

18. Melillo P, Bracale M, Pecchia L. Nonlinear Heart Rate Variability features for real-life stress detection. Case study: students under stress due to university examination. Biomed Eng Online. 2011;(10):96. DOI:10.1186/1475-925X-10-96.

19. Sheng CS, Li FK, Cheng YB, et al. Blood pressure and heart rate variability and baroreflex sensitivity in white-coat, masked, and sustained hypertension. Hypertens Res. 2020;43(8):772-80. DOI:10.1038/s41440-020-0413-5.

20. Gouin JP, Thayer JF, Deschênes SS, et al. Implicit Affect, Heart Rate Variability, and the Metabolic Syndrome. Psychosom Med. 2021;83(1):24-32. DOI:10.1097/PSY.0000000000000879.

21. Foguet-Boreu Q, Ayerbe García-Morzon L. Psychosocial stress, high blood pressure and cardiovascular risk. Hipertens Riesgo Vasc. 2021;38(2):83-90. DOI:10.1016/j.hipert.2020.09.001.

22. Zhang Y, Lü W. Effect of childhood maltreatment on cardiovascular response habitation to repeated psychosocial stress. Int J Psychophysiol. 2022;172:10-16. DOI:10.1016/j.ijpsycho.2021.12.005.

23. Mohammadi A, Emamgoli A, Shirinkalam M, et al. The persistent effect of acute psychosocial stress on heart rate variability. Egypt Heart J. 2019;71(1):18. DOI:10.1186/s43044-019-0009-z.

Об авторах

О. М. ДрапкинаРоссия

Драпкина Оксана Михайловна

Москва

В. Б. Розанов

Россия

Розанов Вячеслав Борисович - eLibrary SPIN 6359-3735.

Москва

А. В. Концевая

Россия

Концевая Анна Васильевна

Москва

О. Ю. Исайкина

Россия

Исайкина Олеся Юрьевна- eLibrary SPIN 3053-4099.

Москва

Г. А. Муромцева

Россия

Муромцева Галина Аркадьевна

Москва

М. Б. Котова

Россия

Котова Марина Борисовна - eLibrary SPIN 9581-1147.

Москва

Е. С. Акарачкова

Россия

Акарачкова Елена Сергеевна

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Драпкина О.М., Розанов В.Б., Концевая А.В., Исайкина О.Ю., Муромцева Г.А., Котова М.Б., Акарачкова Е.С. Ассоциация вариабельности сердечного ритма с уровнем психосоциального стресса у мужчин 41-44 лет, проживающих в Москве. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2022;18(3):242-250. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-03

For citation:

Drapkina O.M., Rozanov V.B., Kontsevaya A.V., Isaykina O.Yu., Muromtseva G.A., Kotova M.B., Akarachkova E.S. Association of Heart Rate Variability with the Psychosocial Stress Level in Men 41-44 Years Old Living in Moscow. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2022;18(3):242-250. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2022-06-03