Перейти к:

Влияние длительной терапии никорандилом на показатели перфузии миокарда по данным стресс-объемной компьютерной томографии с трифосаденином у пациентки с ишемической болезнью сердца при неизмененных коронарных артериях.

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2913

EDN: CGESMO

Аннотация

Представлен клинический случай положительной динамики перфузии миокарда по данным объемной компьютерной томографии (ОбКТ) сердца с фармакологической пробой с трифосаденином на фоне оптимальной медикаментозной терапии, включая никорандил (Кординик, компания ПИК-ФАРМА) в течение 3,5 лет, у пациентки с установленным диагнозом ишемической болезни сердца (ИБС) при необструктивном изменении коронарных артерий. В 2019 г. была выявлена стресс-индуцированная ишемия миокарда перегородочной и боковой локализации в левом желудочке. При повторном исследовании, проведенным спустя 3,5 года на фоне оптимальной медикаментозной терапии, отмечается уменьшение объема ишемии в виде исчезновения ранее обнаруженных дефектов в базальных сегментах передне-боковой и нижне-боковой стенках и средних сегментов передне-перегородочной и нижне-боковой стенках левого желудочка.

Ключевые слова

Для цитирования:

Егоркина О.Ф., Соболева Г.Н., Гаман С.А., Карпов Ю.А., Терновой С.К. Влияние длительной терапии никорандилом на показатели перфузии миокарда по данным стресс-объемной компьютерной томографии с трифосаденином у пациентки с ишемической болезнью сердца при неизмененных коронарных артериях. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(4):375-381. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2913. EDN: CGESMO

For citation:

Egorkina O.F., Soboleva G.N., Gaman S.A., Karpov Y.A., Ternovoy S.K. Effect of long-term nicorandil therapy on myocardial perfusion parameters according to triphosadenine stress-volume computed tomography in a patient with non-obstructive coronary artery disease: a care report. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(4):375-381. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2913. EDN: CGESMO

Введение

Неизмененные коронарные артерии (КА) выявляются до 40% случаев среди пациентов, направленных на инвазивную коронароангиографию (КАГ) с диагнозом «вероятная стенокардия» [1][2], причиной которой являются функциональные нарушения в системе микроциркуляции [3]. Очевидно, что верификация ишемии миокарда при неизмененных КА (или необструктивном их изменении, стенозах <50%) на этапе неинвазивного обследования позволит сократить количество КАГ, не завершающихся реваскуляризацией миокарда. Согласно актуальным рекомендациям Российского кардиологического общества, одобренным Минздравом России, и Европейского кардиологического общества, первоочередным неинвазивным методом оценки КА является мульспиральная компьютерная томография (КТ) сердца, в том числе перфузионная объемная компьютерная томография (ОбКТ) [4][5]. Дополнение визуализации КА перфузионной КТ миокарда левого желудочка (ЛЖ) с фармакологической пробой c трифосаденином позволяет выявить стресс-индуцированную ишемию при любом типе поражения КА и оптимизировать тактику лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) в том числе при неизмененных КА [6][7].

Другой, не менее важной проблемой пациентов с ИБС при неизмененных КА или необструктивном их поражении является недостаточная эффективность антиангинальной терапии, проводимой в режиме одно-двухкомпонентной терапии, включающей β-блокаторы/антагонисты кальция или нитраты [4][5]. Перспективным для лечения такой формы ИБС является никорандил, обеспечивающий эффект фармакологического прекондиционирования и вазодилатации как за счет активации АТФ-зависимых калиевых каналов гладкомышечных клеток сосудов и мембран митохондрий [8], так и NO-опосредованной вазодилатации, что обеcпечивает его антиангинальный эффект у 70% пациентов ИБС [9].

Нами представлено клиническое наблюдение пациентки с ИБС при неизменных КА на фоне оптимальной медикаментозной терапии в течение 3,5 лет с проведением стресс-ОбКТ сердца с трифосаденином.

Описание клинического случая

Пациентка 60 лет с клиническим диагнозом: «ИБС. Стенокардия напряжения II функционального класса. Депрессивное расстройство. Панические атаки», обратилась в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии (НМИЦК) в декабре 2019 г. с жалобами на боль в грудной клетке, давящего характера, возникающую при умеренной физической нагрузке (ходьба более 500 м), купирующуюся самостоятельно в покое, нитраты короткого действия не использовала.

В 2018 г. впервые стала отмечать появление загрудинной боли при физической нагрузке (ходьба более 500 м), проходящей в покое. За медицинской помощью не обращалась, постоянного лечения не получала. В дальнейшем толерантность к нагрузкам прогрессивно снижалась. Повышения уровня артериального давления (АД) не отмечалось. Вредные привычки, в частности курение, пациентка отрицает. 11.07.2019 амбулаторно была проведена нагрузочная проба (тредмил-тест): проба положительная, отмечалась безболевая депрессия сегмента ST в грудных отведениях V4-V6 до 2,5 мм. В июле 2019 г. проведен ряд диагностических исследований. По данным электрокардиограммы (ЭКГ) зарегистрирован синусовый ритм с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 79 уд./мин, признаков депрессии/элевации сегмента ST выявлено не было. По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) камеры сердца не увеличены, зон нарушения локальной сократимости миокарда ЛЖ не отмечено, глобальная сократимость удовлетворительная. По данным суточного мониторирования ЭКГ зарегистрировано 2 эпизода депрессии сегмента ST >1 мм, общей продолжительностью до 11 минут при ЧСС в начале эпизода в среднем 107 уд./мин (максимальное снижение сегмента ST 1,2 мм), во время ходьбы, сопровождавшиеся болевыми ощущениями в грудной клетке. Проведена стресс-ЭхоКГ — исходно и на максимуме нагрузки зон нарушения локальной сократимости миокарда ЛЖ не выявлено; на фоне исходных изменений конечной части желудочкового комплекса, на максимуме нагрузки наблюдалась косовосходящая депрессия сегмента ST до 1 мм в отведениях II, III, aVF. По данным ультразвукового исследования экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий гемодинамически значимых стенозов не выявлено. В биохимическом анализе крови от 19.07.2019 — общий холестерин 4,22 ммоль/л, липопротеин низкой плотности (ЛНП) 2,0 ммоль/л. Учитывая характер болевого синдрома, полученные данные лабораторно-инструментальных методов обследования, а также наличие факторов риска атеросклероза (дислипидемия, менопауза) пациентке было рекомендовано проведение КАГ, от которой она отказалась. Был установлен диагноз: «ИБС. Стенокардия напряжения II функционального класса. Атеросклероз брахиоцефальных артерий (стеноз в устье правой внутренней сонной артерии 30–35%). Дислипидемия. Депрессивное расстройство. Панические атаки». Назначена следующая терапия: антиангинальная (бисопролол 2,5 мг), гиполипидемическая (аторвастатин 20 мг), антиагрегантная терапия (ацетилсалицициловая кислота 75 мг), также продолжена терапия антидепрессантами (пароксетин 30 мг, тразодон 100 мг), назначенная ранее неврологом по месту жительства в связи с тревожностью, эмоциональной лабильностью.

Объективный статус при поступлении (26.11.2019): состояние средней степени тяжести. Вес 65 кг, рост 163 см, индекс массы тела 23 кг/м2. Дыхание в легких везикулярное, хрипы над всей поверхностью легких не выслушиваются, частота дыхательных движений 16 в минуту. Тоны сердца ясные, патологические шумы в точках аускультации не выслушиваются, ЧСС 64 уд./мин. АД 120/80 мм рт.ст. Периферических отеков нет. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах.

На момент повторной госпитализации пациентка принимала: бисопролол 2,5 мг/сут., аторвастатин 20 мг/сут., пароксетин 30 мг/сут. и тразодон 100 мг/сут., ацетилсалициловая кислота 75 мг.

На ЭКГ регистрировался синусовый ритм с ЧСС 69 уд./мин, отмечается укорочение интервала PQ, особенности внутрижелудочковой проводимости, признаки изменения миокарда. По данным ЭхоКГ: размеры камер сердца не увеличены, зон нарушения сократимости миокарда ЛЖ не выявлено. Общая сократимость миокарда ЛЖ удовлетворительная (фракция выброса 60% по Симпсону), клапанные регургитации незначимые.

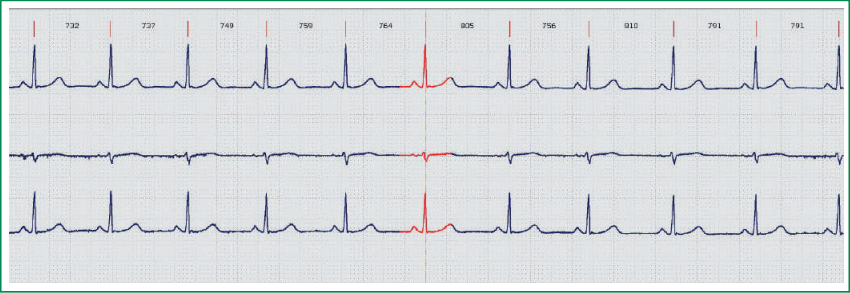

По данным суточного мониториования, ЭКГ регистрируется основной ритм синусовый со средней ЧСС 79 уд/мин (рис. 1), отмечается 3 эпизода депресии сегмента ST более 1 мм (рис. 2), общей продолжительностью 5 минут при ЧСС в начале эпизода в среднем 121 уд./мин, во время ходьбы, максимальная продолжительность эпизода 2 минуты 15 секунд, максимальная депрессия сегмента ST 1,9 мм. Общая продолжительность депрессий за сутки составила 5 минут. Эпизодов элевации сегмента ST не выявлено. Значимых нарушений ритма и проводимости сердца не выявлено.

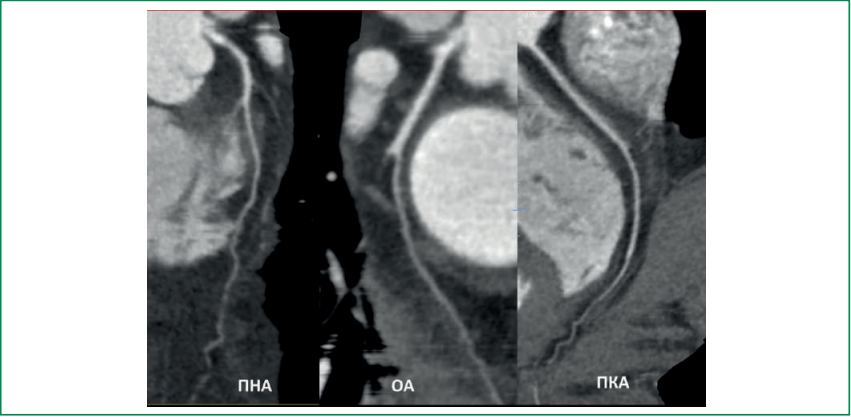

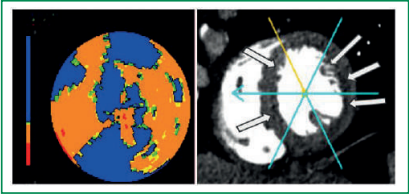

В связи с наличием приступов стенокардии напряжения, ранее выявленных ишемических изменений на ЭКГ при проведении стресс-ЭхоКГ с целью визуализации коронарных артерий и ишемии миокарда пациентке 28.11.2019 проведена стресс-ОбКТ с фармакологической пробой с трифосаденином на компьютерном томографе с 320 рядами детекторов Aquilion One (Cannon). Исследование проводилось по методике, описанной нами ранее [10]. Качественная оценка перфузии миокарда ЛЖ проводилась визуально на предмет выявления участков относительной гипоперфузии миокарда ЛЖ. Полуколичественная оценка перфузии миокарда ЛЖ проводилась путем вычисления показателей перфузии в фазах покоя и нагрузки: ослабление плотности, индекс перфузии, коэффициент трансмуральной перфузии (КТП) — значение которого менее 0,99 соответствует зонам нарушения перфузии. Стенозов коронарных артерий не выявлено (рис. 3). В покое достоверных дефектов контрастирования миокарда ЛЖ не определяется. На фоне введения трифосаденина в течение 3 мин 55 секунд на высоте нагрузки определяется субэндокардиальный дефект контрастирования миокарда среднего и базального сегмента боковой стенки и среднего сегмента перегородочной стенки ЛЖ (рис. 4). Таким образом, была верифицирована ишемия миокарда.

Проведена оценка качества жизни по опроснику Seattle Angina Questionnaire — 67%, определяющий меру тяжести стенокардии [11].

На основании проведенного комплекса диагностических обследований установлен клинический диагноз: «Ишемическая болезнь сердца. Неизмененные коронарные артерии. Стенокардия напряжения II функционального класса». Соответственно рекомендациям [4, 5] в связи с сохраняющимися приступами стенокардии к бисопрололу 5 мг/сут. был добавлен никорандил (Кординик, компания ПИК-ФАРМА) 30 мг/сут. Также в связи с недостижением целевого уровня ЛНП проведена коррекция гиполипидемической терапии — добавлен эзетимиб 10 мг (от увеличения дозы аторвастатина пациентка категорически отказалась).

В последующем на протяжении 3,5 лет отмечала улучшения состояния в виде увеличения толерантности к физическим нагрузкам (боль в груди появлялась при значительных нагрузках), уменьшения частоты и интенсивности приступов стенокардии, на фоне приема оптимальной медикаментозной терапии, включая антидепрессанты, назначенные неврологом по поводу тревожно-депрессивного расстройства.

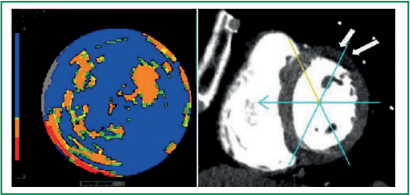

07.03.2023 пациентка повторно госпитализирована в НМИЦК им. акад. Е. И. Чазова для динамической оценки состояния. При осмотре: состояние средней степени тяжести. Дыхание в легких везикулярное, хрипы над всей поверхностью легких не выслушиваются, частота дыхательных движений 15 в минуту. Тоны сердца ясные, патологические шумы в точках аускультации не выслушиваются, ЧСС 62 уд./мин. АД 128/80 мм рт.ст. Периферических отеков нет. Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. По данным проведенных лабораторно-инструментальных методов обследования отмечалась положительная динамика в виде уменьшения количества эпизодов депрессии сегмента ST по данным суточного мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ от 1.03.2023 — основной ритм синусовый со средней ЧСС 70 уд./мин, зарегистрировано 2 эпизода депрессии сегмента ST общей продолжительностью 6 минут при ЧСС в начале эпизода в среднем 105 уд./мин, максимальная продолжительность эпизода 5 минут, максимальная депрессия сегмента ST 1,2 мм), улучшения качества жизни по опроснику Seattle Angina Questionnaire (83%). Данные ОбКТ сердца в фармакологической пробой с трифосаденином на фоне оптимальной антиангинальной терапии продемонстрировала отсутствие стенозов коронарных артерий, уменьшение площади стресс-индуцированных дефектов перфузии (исчезновения ранее обнаруженных дефектов перфузии по боковой стенке и уменьшения на 42% площади дефекта перфузии по перегородочной стенке миокарда ЛЖ (рис. 5). Динамика клинико-инструментальных параметров представлена в табл. 1. Нами применялась модифицированная 16 сегментная модель «бычьего глаза» (17-й сегмент- верхушка ЛЖ не оценивалась). Чтобы определить относительную площадь дефекта перфузии миокарда ЛЖ в %, за 100% принимали все сегменты ЛЖ, таким образом каждый сегмент ЛЖ составлял 6,25%. Умножая этот показатель на количество сегментов с дефектами перфузии, получали относительную площадь дефектов перфузии. Таким образом, отмечена положительная динамика перфузии у данной пациентки.

Рисунок 1. Суточное мониторирование ЭКГ (27.11.2019 г). Регистрируется синусовый ритм.

Рисунок 2. Суточное мониторирование ЭКГ (27.11.2019 г). Депрессия сегмента ST

Рисунок 3. Объемная компьютерная томография коронарных артерий в покое, мультипланарная реконструкция через ось ПНА, ОА и ПКА.

Рисунок 4. Объемная компьютерная томография сердца во время фармакологической пробы с АТФ, фаза нагрузки. Изображение миокарда ЛЖ в артериальную фазу контрастирования, поперечный срез на уровне средних сегментов, и детализированная полярная карта распределения коэффициента трансмуральной перфузии (КТП). Определяются субэндокардиальные дефекты контрастирования среднего и базального сегмента боковой стенки и среднего сегмента перегородочной стенки миокарда ЛЖ. Значение КТП в перечисленных сегментах миокарда ЛЖ ниже 0,99.

Рисунок 5. Объемная компьютерная томография сердца во время фармакологической пробы с АТФ, фаза нагрузки. Изображение миокарда ЛЖ в артериальную фазу контрастирования, поперечный срез на уровне средних сегментов, и детализированная полярная карта распределения коэффициента трансмуральной перфузии (КТП). Определяются субэндокардиальные дефекты контрастирования среднего и базального сегментов перегородочной стенки миокарда ЛЖ. Значение КТП в перечисленных сегментах миокарда ЛЖ ниже 0,99.

Таблица 1. Динамика клинико-инструментальных данных пациентки

|

Показатель |

Исходно (27.11.2019) |

Через 3 года (01.03.2023) |

|

ОХ (ммоль/л) |

3,78 |

4,20 |

|

ЛНП (ммоль/л) |

1,55 |

2,06 |

|

ЛВП (ммоль/л) |

1,81 |

1,69 |

|

ТГ (ммоль/л) |

0,92 |

1,00 |

|

Глюкоза (ммоль/л) |

5,40 |

4,79 |

|

Опросник SAQ (٪) |

67 |

83 |

|

Депрессия сегмента ST по ХМ ЭКГ (общая прод. мин) |

5 |

6 |

|

Количество эпизодов депрессии сегмента ST |

3 |

2 |

|

Дефект преходящей перфузии (٪ от массы миокарда ЛЖ) |

Передне-перегородочной и боковой стенок миокарда ЛЖ (60) |

Передне-перегородочной стенки миокарда ЛЖ (18) |

|

TPR |

0,74–0,99 |

0,81–0,96 |

|

ОХ — общий холестерин; ЛНП — липопротеин низкой плотности; ЛВП — липопротеин высокой плотности; ТГ– триглицериды; Опросник SAQ — Seattle Angina Questionnaire; ХМ ЭКГ — холтеровское мониторирование; TPR — коэффициент трансмуральной перфузии. |

||

Обсуждение

Мы представили клинический случай пациентки, длительное время наблюдающейся с диагнозом «ИБС. Неизмененные коронарные артерии. Стенокардия напряжения». Подразумевая, что синонимом такого диагноза является микрососудистая стенокардия, формально мы не ставим этот диагноз до утверждения МКБ-11 в Российской Федерации, где уже будет принята данная нозологическая единица. В конце 80-х годов XX века было установлено, что пациенты с неизмененными КА и приступами стенокардии обладают повышенной чувствительностью сосудов коронарной микроциркуляции к вазоконстрикторным стимулам и сниженным резервом вазодилатации, что позволило определить такое заболевание термином «Микрососудистая стенокардия» [12]. В последние годы появились разные гипотезы нарушения коронарной микрососудистой дисфункции (КМД): дисфункция эндотелия сосудов микроциркуляции, изменение несоответствия между метаболическими сигналами и микрососудистой адаптацией. Прогноз в этой группе пациентов неблагоприятен в связи с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений [13][14], в связи с чем очевидна необходимость раннего выявления ИБС при необструктивном изменении КА и медикаментозная коррекция КМД.

Согласно актуальным рекомендациям по стабильной ИБС Российского кардиологического общества, одобренным Минздравом России и Европейского кардиологического общества [4][5] постановка диагноза микрососудистой стенокардии требует проведения ряда инвазивных исследований, подтверждающих нарушенный тонус микрососудов, в т.ч. измерение внутрисосудистого сопротивления. Из-за отсутствия соответствующего оборудования реальным в клинической практике представляется верифицировать ишемию миокарда методами визуализации и определять необструктивный характер изменений КА методом КАГ или МСКТ-КАГ. В нашем наблюдении продемонстрирована возможность перфузионной ОбКТ в пробе с трифосаденином для верификации ишемии миокарда при неизменных КА, то есть одним неинвазивным методом возможно решить две задачи.

Нами были использованы критерии ишемии миокарда качественные и полуколичественные, которые по данным перфузионной МСКТ сердца с фармакологической пробой с аденозином в международном исследования CORE 320 с включением 381 пациента продемонстрировали чувствительность в оценке гемодинамической значимости стенозов КА 80%, специфичность 74%, диагностическую точность — 87% [6]. В ранее проведенном нами исследовании чувствительность и специфичность ОбКТ сердца с фармакологической пробой с трифосаденином в выявлении ишемии миокарда при различном типе поражения КА в сравнении с наличием ИБС по данным комплексного обследования (неинвазивными стресс-тестами и КАГ) составили 75% и 100%, соответственно [10].

У пациентки с положительной динамикой клинических проявлений стенокардии, улучшением показателей качества жизни по опроснику Seattle Angina Questionnaire, достоверной положительной динамикой перфузии миокарда по данным ОбКТ с пробой трифосаденином по данным холтеровского мониторирования сохраняются депрессии сегмента ST, что подчеркивает ограничение методов холтеровского мониторирования ЭКГ у пациентов со стабильной ИБС без нарушения ритма и проводимости сердца [4][5]. Другим важным обстоятельством является достоверное уменьшение объема ишемии миокарда при неизмененных КА по результатам стресс-ОбКТ с пробой трифосаденином спустя 3,5 года от начала терапии никорандилом (Кординик, компания ПИК-ФАРМА), который был добавлен к базовой терапии. Дополнительно к базовой терапии был добавлен и эзетимиб, но в связи с тем, что целевой уровень ЛНП не был достигнут после коррекции гиполиподемической терапии, но наблюдалось уменьшение приступов стенокардии при регулярном приеме никорандила), мы посчитали улучшение перфузии миокарда и качества жизни наиболее вероятным результатом вазодилатирующего действия никорандила. Исходно, у пациентки на базовой терапии бисопрололом, аторвастатином, ацетилсалициловой кислотой, антидепрессантами было отмечено нарушение перфузии миокарда передне-перегородочной и боковой стенки ЛЖ (что составило 60% массы ЛЖ) по данным ОБКТ с пробой трифосаденином. Постоянный прием никорандила привел к уменьшению объема ишемии до 18% массы ЛЖ, причиной которой у данной пациентки является КМД. Ранее возможность нивелировать КМД никорандилом была продемонстрирована у пациентов с реперфузионными повреждением при остром инфаркте миокарда [15].

Заключение

Стресс-ОбКТ миокарда с трифосаденином позволяет не только верифицировать ишемию миокарда, но и проводить оценку эффективности лекарственной терапии неинвазивно и безопасно. В данном клиническом наблюдении мы получили убедительные доказательства положительного эффекта никорандила (Кординик, компания ПИК-ФАРМА) на клинический статус и перфузию миокарда по данным ОбКТ с пробой с трифосаденином у пациентки с ИБС при неизмененных коронарных артериях.

Отношения и Деятельность. Публикация статьи поддержана компанией ООО ПИК-ФАРМА, что никоим образом не повлияло на собственное мнение авторов.

Relationships and Activities. The publication of the article is supported by PIK-PHARMA LLC, but it did not affect own opinion of the authors.

Список литературы

1. Marinescu MA, Löffler AI, Ouellette M, et al. Coronary microvascular dysfunction, microvascular angina, and treatment strategies. JACC Cardiovasc Imaging. 2015;8 (2):210–220. DOI:10.1016/j.jcmg.2014.12.008.

2. Paul TK, Sivanesan K, Schulman-Marcus J. Sex differences in nonobstructive coronary artery disease: recent insights and substantial knowledge gaps. Trends Cardiovasc Med. 2017;27 (3):173–179. DOI:10.1016/j.tcm.2016.08.002.

3. Shimokawa H, Suda A, Takahashi J, et al. Clinical characteristics and prognosis of patients with microvascular angina: an international and prospective cohort study by the Coronary Vasomotor Disorders International Study (COVADIS) Group. Eur Heart J. 2021;42 (44):4592–4600. DOI:10.1093/eurheartj/ehab282.

4. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25 (11):201–250. DOI:10.15829/1560-4071- 2020-4076.

5. 2019 Рекомендации ЕSC по диагностике и лечению хронического коронарного синдрома. Российский кардиологический журнал. 2020;25 (2):373:119–180. DOI:10.15829/1560- 4071-2020-2-3757.

6. Vavere A, Simon G, George R, et al. Diagnostic Performance of Combined Noninvasive Coronary Angiography and Myocardial Perfusion Imaging Using 320 Row Detector Computed Tomography: Design and Implementation of the CORE320 Multicenter, Multinational Diagnostic Study. J Cardiovasc Comput Tomogr.2011;5 (6):370–381. DOI:10.1016/j.jcct.2011.11.001.

7. Соболева Г.Н., Гаман С.А., Терновой С. К., и др. Клинический случай: нарушение перфузии миокарда левого желудочка при неизмененных коронарных артериях по данным объемной компьютерной томографии, совмещенной с фармакологической пробой аденозинтрифосфатом. Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2018;8 (3):273–278. DOI:10.21569/2222-7415-2018-8-3-273-278.

8. Horinaka S.Use of Nicorandil in Cardiovascular Disease and Its Optimization. Drugs. 2011;71 (9):1105–1119. DOI:10.2165/11592300-000000000-00000.

9. Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Деев А.Д., и др. Изучение влияния никорандила на качество жизни пациентов со стабильной стенокардией в рамках исследования «КВАЗАР». Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2016;12 (6):654–660. DOI:10.20996/1819-6446-2016-12-6-654-660.

10. Минасян А.А., Гаман С.А., Соболева Г.Н., и др. Показатели объемной компьютерной томографии сердца с фармакологической пробой с натрия аденозинтрифосфатом в диагностике стабильной ишемической болезни сердца. Кардиологический вестник. 2021;16 (2):53–58. DOI:10.17116/ Cardiobulletin20211602153.

11. Thomas J, Ford H, Bethany S, et al. Stratified medical therapy using invasive coronary function testing in angina: the CorMicA trial. J Am Coll Cardiol. 2018;72 (23 Pt A):2841–2855. DOI:10.1016/j.jacc.2018.09.006.

12. Epstein SE, Cannon RO 3rd.. Site of increased resistance to coronary flow in patients with angina pectoris and normal epicardial coronary arteries. J Am Coll Cardiol.1986;8 (2):459–461. DOI:10.1016/S0735-1097 (86) 80067–5.

13. Jespersen L, Hvelplund A, Abildstrom SZ, et al. Stable angina pectoris with no obstructive coronary artery disease is associated with increased risks of major adverse cardiovascular events. Eur Heart J. 2012;33 (6):734–744. DOI:10.1093/ eurheartj/ehr331.

14. Tschope C, Van LS. New insights in (inter) cellular mechanisms by heart failure with preserved ejection fraction. Curr Heart Fail Rep. 2014;11 (4):436–444. DOI:10.1007/s11897-014-0219-3.

15. Ito N, Nanto S, Doi Y, Yuma YD, et al. Beneficial effects of intracoronary nicorandil on microvascular dysfunction after primary percutaneous coronary intervention: demonstration of its superiority to nitroglycerin in a cross-over study. Cardiovasc Drugs Ther. 2013;27 (4):279–87. DOI:10.1007/s10557-013- 6456-y.

Об авторах

О. Ф. ЕгоркинаРоссия

Егоркина Ольга Федоровна - аспирант отдела ангиологии клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова

Москва

Г. Н. Соболева

Россия

Соболева Галина Николаевна

Москва

С. А. Гаман

Россия

Гаман Светлана Анатольевна

Москва

Ю. А. Карпов

Россия

Карпов Юрий Александрович

Москва

С. К. Терновой

Россия

Терновой Сергей Константинович

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Егоркина О.Ф., Соболева Г.Н., Гаман С.А., Карпов Ю.А., Терновой С.К. Влияние длительной терапии никорандилом на показатели перфузии миокарда по данным стресс-объемной компьютерной томографии с трифосаденином у пациентки с ишемической болезнью сердца при неизмененных коронарных артериях. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(4):375-381. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2913. EDN: CGESMO

For citation:

Egorkina O.F., Soboleva G.N., Gaman S.A., Karpov Y.A., Ternovoy S.K. Effect of long-term nicorandil therapy on myocardial perfusion parameters according to triphosadenine stress-volume computed tomography in a patient with non-obstructive coronary artery disease: a care report. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(4):375-381. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2913. EDN: CGESMO