Перейти к:

Прогностическая значимость биомаркеров NTproBNP и sST2 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка

https://doi.org/10.20996/10.20996/1819-6446-2023-2919

EDN: ZKXTXD

Аннотация

Цель. Изучить прогностическую значимость кардиобиомаркеров - NT-proBNP и cтимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2, (ST2) у больных ХСН с сохраненной (ХСНсФВ) и умеренно сниженной фракцией выброса (ХСНунФВ).

Материал и методы. В исследование включено 207 пациентов c ХСН II-IV ФК NYHA (111 мужчин и 96 женщин), средний возраст – 72,6±11, 4 лет. По данным Эхокг пациенты были разделены на 3 группы: 1 - ХСНсФВ (n=85), 2 - ХСНунФВ (n=50); 3 (группа сравнения) – ХСНнФВ (n=72). Всем больным, подписавшим информированное согласие, наряду со стандартным обследованием, проводилось количественное определение уровня сывороточных биомаркеров (NT-proBNP и sST2) методом ИФА. Оценка выживаемости проводилась через 12 месяцев после включения пациента в исследование. Статистическая обработка результатов проводилась программами Statistica 12.0 и Medcalc.

Результаты. Исходные значения уровня NT-proBNP у пациентов ХСНунФВ составили 691,9 [248; 1915,5] пг/мл и были значимо выше, чем у ХСНсФВ - 445,8 [214,6; 945,7] пг/мл, но значимо ниже, чем при ХСНнФВ - 1131,4 [411,5;3039,5] пг/мл, р<0,05. Показатели sST2 в группе 1 ( 23,21 [12,17;48,7] нг/мл и группе 2 (27,11 [16,98;53,76] нг/мл) не отличались, но были значимо ниже, чем у больных ХСНнФВ (44,6 [21,1;93,5] нг/мл). В течение 12 месяцев первичной конечной точки достиг 51 пациент. Смертность от всех причин у больных с ХСНсФВ составила 11,8%, при ХСНунФВ - 31,9% (p <0,05), а ХСНнФВ – 36%. У выживших в течение 12 месяцев пациентов, независимо от исходной ФВ ЛЖ, уровни NT-proBNP и sST2 были значимо ниже, чем умерших. У выживших пациентов с ХСНсФВ, показатели NT-proBNP (443 [154;862,8] пг/мл) и sST2 (22,8 [12,3;33,8] нг/мл) были ниже, чем у умерших (1143,2 [223,9;2021,9] пг/мл, p <0,05) и 26,8 [9,6;74,8] нг/мл, p>0,05). У больных ХСНунФВ значения NT-proBNP и sST2 среди выживших и умерших составили 397,4 [128,9;1088,5] vs 1939,7 [441,9;2536] пг/мл (р=0,009) и 18,6 [14,9;30,27,1] vs 59,9 [53,76;84,4] нг/мл (р=0,002) сооветственно. Значимых различий величин NT-proBNP и sST2 у больных с кардиальными и некардиальными причинами смерти выявлено не было. Показатели sST2 у умерших пациентов с ХСНсФВ (26,8 [9,6;74,8] нг/мл) и ХСНунФВ (59,9 [53,76;84,4] нг/мл) также не имели значимых отличий (р>0,05). По данным ROC-анализа у пациентов с ХСН ФВ ЛЖ >40% уровень NT-proBNP > 746 пг/мл (AUG 0,709; p = 0,005) с чувствительностью 62% и специфичностью 69% и уровень sST2 > 27,1 нг/мл (AUG 0,742; p = 0,03) с чувствительностью 80% и специфичностью 75,8% являются предикторами неблагоприятного прогноза.

Заключение. Уровни NT-proBNP>746 пг/мл и sST2>27,1 нг/мл следует рассматривать как предикторы неблагоприятного прогноза у пациентов ХСН с ФВ ЛЖ >40%.

Ключевые слова

Для цитирования:

Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Толмачева А.В., Шведов И.И., Иванников А.А., Акйол Ю.В. Прогностическая значимость биомаркеров NTproBNP и sST2 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(4):310-319. https://doi.org/10.20996/10.20996/1819-6446-2023-2919. EDN: ZKXTXD

For citation:

Podzolkov V.I., Dragomiretskaya N.A., Tolmacheva A.V., Shvedov I.I., Ivannikov A.A., Akyol I.V. Prognostic significance of NT-proBNP and sST2 in patients with heart failure with preserved and mildly reduced ejection fraction. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(4):310-319. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/10.20996/1819-6446-2023-2919. EDN: ZKXTXD

Введение

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) — синдром, возникающий в исходе сердечно-сосудистых заболеваний и развивающийся в результате нарушения структуры и/или функции сердца, приводящий к снижению сердечного выброса и/или повышению давления наполнения сердца в покое или при нагрузке в условиях дисбаланса нейрогормональных систем [1]. ХСН представляет собой одну из актуальных проблем современного здравоохранения в связи с большой распространенностью, высокими показателями госпитализации, смертности и инвалидизации, а также значимыми экономическими потерями [2].

В последнее время отмечается существенное изменение структуры ХСН — если ранее под самим термином «сердечная недостаточность» понимали почти исключительно снижение насосной (систолической) функции сердца (ХСНнФВ), то в настоящее время более 50% больных в общей структуре пациентов с ХСН имеют сохраненную фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ХСНсФВ) [1][3]. Специалисты связывают данный феномен как c усовершенствованием диагностических методик, так и с увеличением глобального бремени болезней, обусловленного увеличением продолжительности жизни населения и ростом заболеваемости артериальной гипертензией, ожирением, сахарным диабетом 2 типа, фибрилляцией предсердий (ФП), служащих этиологическим факторами ХСНсФВ [3][4]. Именно высокая частота коморбидности, наблюдаемая у больных с ХСНсФВ, объясняет особенности патофизиологических процессов, приводящих не только к формированию диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ), но и к развитию системного низкоинтенсивного воспаления и патологии микроциркуляторного русла [5].

Выделение в 2016 г. пациентов с промежуточной ФВ ЛЖ в самостоятельную группу было продиктовано необходимостью более детального изучения патофизиологических и клинических характеристик, подходов к терапии, исходов и прогноза у этой категории больных, значения ФВ ЛЖ которых зачастую являлись критериям исключения из исследований, посвященных как ХСНнФВ, так и ХСНсФВ [6]. Целым рядом работ было показано, что пациенты ХСН с ФВ ЛЖ 40-49%, занимающие по ряду клинических и функциональных характеристик некое промежуточное положение между ХСНсФВ и ХСНнФВ, обладают большим сходством с последней, в связи с чем с 2021 г. в отношении этих больных предложено использование термина ХСН с умеренно сниженной ФВ (ХСНунФВ) [7]. Небольшой корректировке подвергся и диапазон значений ФВ ЛЖ, соответствующих данному фенотипу [7][8].

Помимо клинических симптомов и показателей эхокардиографии (ЭхоКГ), важным звеном постановки диагноза ХСН, особенно при отсутствии признаков систолической дисфункции ЛЖ, является определение уровня натрийуретических пептидов (НУП) — BNP (brain natriuretic peptide) и NT-proBNP (N-terminal pro-brain natriuretic peptide). НУП широко используются в клинической практике не только в качестве независимых маркеров ранней диагностики ХСН, но в качестве суррогатных маркеров оценки прогноза и эффективности терапии [1]. Однако целый ряд параметров, таких как половая и расовая принадлежность, степень выраженности подкожной жировой клетчатки и эктопических жировых депо, а также широкий спектр сердечно-сосудистых (ФП, острый коронарный синдром, высокая легочная гипертензия, гипертрофия левого желудочка, тромбоэмболия легочной артерии и пороки клапанов сердца) и некардиальных заболеваний (шок, ожирение, сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая обструктивная болезнь легких, сепсис и другие инфекционные процессы, например новая коронавирусная инфекция (COVID-19)), могут искажать значения данных маркеров, что снижает их диагностические возможности [9-11]. В связи с этим представляется перспективной мультимаркерная модель диагностики и прогнозирования течения ХСН [9][12-13]. В настоящее время продолжается поиск новых биомаркеров фиброза и миокардиального стресса, обладающих достаточной специфичностью и чувствительностью.

Одним из таких маркеров является стимулирующий фактор роста, кодируемый геном 2 (ST2), относящийся к семейству рецепторов интерлейкина-1 (IL-1) и имеющий 2 изоформы: растворимую (sST2) и трансмембранную (ST2L) [14]. Лигандом sST2 является цитокин интерлейкин-33 (IL-33), синтезируемый клетками легочных альвеол, а также эндотелием сосудов и фибробластами [15]. В ответ на повреждение или механический стресс миокард продуцирует и связывает IL-33 с sST2L, запуская кардиопротективный сигнальный каскад, направленный на предотвращение ремоделирования и фиброза сердца. Напротив, sST2 блокирует эти эффекты, приводя к гипертрофии кардиомиоцитов, фиброзу и нарушению диастолической и систолической функции ЛЖ [16]. По сравнению с НУП, уровень sST2 не зависит от возраста, индекса массы тела, влияния половых гормонов или степени снижения фильтрационной способности почек [17]. Доказано, что sST2 имеет высокую прогностическую значимость в оценке риска госпитализации, общей и сердечно-сосудистой смертности при остром коронарном синдроме, острой декомпенсированной сердечной недостаточности (СН) и ХСНнФВ [17][18]. Исследования по изучению прогностической роли sST2 у пациентов с ХСН с ФВ ЛЖ >40% малочисленны и результаты их противоречивы [19-21], что и определило цель нашего исследования: изучить прогностическую значимость кардиобиомаркеров NT-proBNP и sST2 у больных ХСНсФВ и ХСНунФВ.

Материал и методы

В исследование включены 207 пациентов (111 мужчин и 96 женщин), средний возраст — 72,6±11,4 лет, госпитализированных в клинику факультетской терапии №2 УКБ №4 Сеченовского Университета с явлениями ХСН II-IV ФК. Критериями включения явились возраст старше 18 лет, диагноз ХСН, установленный на основании клинико-анамнестических данных, уровня NT-proBNP >125 пг/мл и ЭхоКГ параметров. Критериями исключения стали отказ пациента от участия в исследовании, наличие таких тяжелых сопутствующих заболеваний как злокачественные новообразования, острые и тяжелые хронические заболевания почек (со снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ по формуле CKD-EPI) <15 мл/мин/1,73 м2) и печени, воспалительных заболеваний любых органов и систем инфекционной или аутоиммунной этиологии, анемия тяжелой степени, сахарный диабет 1 типа.

При проведении исследования были соблюдены положения Хельсинкской декларации. Всеми пациентами было подписано информированное согласие на участие в исследовании. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом университета (протокол № 22-22 от 03.11.2022).

Всем пациентам наряду со стандартным физикальным, лабораторным и инструментальным обследованием, проводилось количественное определение уровня сывороточных биомаркеров NT-proBNP и sST2 методом иммуноферментного анализа.

На основании ЭхоКГ исследования, проводимого по стандартной методике в М- и В-режимах с помощью системы Toshiba Xario (Япония), пациенты, включенные в исследование, были разделены на 3 фенотипические группы: группа 1 — 85 пациентов с ХСНсФВ (ФВ ЛЖ ≥50%), группа 2 — 50 пациентов с ХСНунФВ (ФВ ЛЖ 41-49%); группа 3 — группа сравнения — 72 пациента с ХСНнФВ (ФВ ЛЖ ≤40%).

В качестве первичной точки рассматривалась смерть от всех причин. Оценка выживаемости проводилась через 12 месяцев после включения пациента в исследование путем повторной госпитализации или телефонной связи с пациентом. Статистическая обработка результатов проводилась программами Statistica 12.0 и Medcalc 20.218. При статистической обработке данных для переменных с нормальным распределением рассчитывали среднее арифметическое (М) ± стандартное отклонение (σ); для переменных с ненормальным распределением — медиану, 25-й и 75-й перцентили — Ме [Q25; Q75]. Статистическую значимость различий средних значений оценивали с помощью: t-критерия Стьюдента (p (t) — при нормальном распределении) и критерия Манна-Уитни (p (U) — для переменных с ненормальным распределением). При сравнении частотных показателей для оценки значимости использовали критерий χ2 по Пирсону. Для выявления и оценки связей между исследуемыми показателями использовался коэффициент корреляции Пирсона (r — при нормальном распределении признака) и ранговый коэффициент корреляции Спирмена (ρ — при ненормальном распределении признака. Метод логистической регрессии применялся с целью определения прогностических маркеров развития первичной конечной точки. Статистически значимым для всех используемых параметров принималось значение р <0,05. Для выявления предикторов развития неблагоприятных конечных точек использовался ROC-анализ с построением характерных кривых и расчетом площади под кривой (AUC). Значимым считали AUC >0,7. Анализ выживаемости проводился с помощью метода Каплана-Майера, для сравнения двух кривых использовался log-rank test.

Результаты

Пациенты в изучаемых группах были сопоставимы по возрасту, величине индекса массы тела, этиологической структуре ХСН (табл. 1). В 1 группе пациентов преобладали женщины.

У подавляющего большинства пациентов этиологическими факторами ХСН были ишемическая болезнь сердца и/или артериальная гипертензия. Доля пациентов, перенесших инфаркт миокарда, была высокой, даже среди больных с ХСНсФВ, а при ХСНунФВ превышала 50%. У 2/3 больных ХСНунФВ была диагностирована постоянная или пароксизмальная форма ФП. Наиболее часто в качестве некардиальной сопутствующей патологии во всех группах выступал сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких и хроническая болезнь почек, что позволяет сделать заключение о наличии большого количества кардиальных и некардиальных коморбидных состояний у пациентов ХСНсФВ и ХСНунФВ.

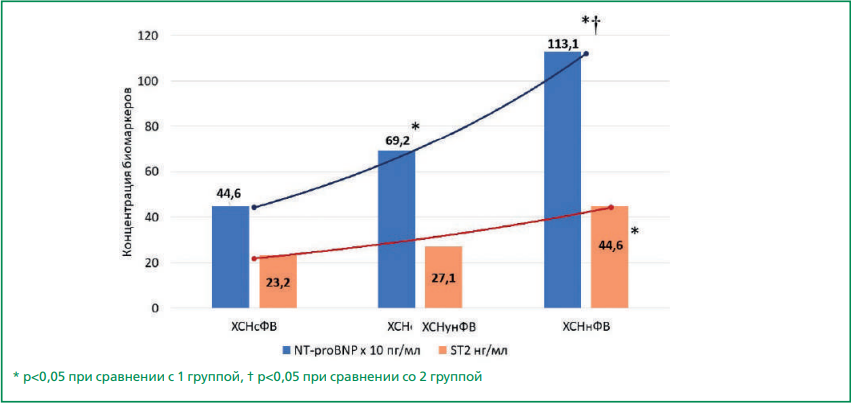

При анализе полученных результатов выявлено увеличение уровня NT-proBNP при ухудшении систолической функции ЛЖ. Медиана NT-proBNP у пациентов ХСНунФВ 691,9 [ 248; 1915,5] пг/мл была значимо выше, чем у ХСНсФВ — 445,8 [ 214,6; 945,7] пг/мл, но значимо ниже, чем при ХСНнФВ — 1131,4 [ 411,5;3039,5] пг/мл, р<0,05. Показатели sST2 также имели тенденцию к увеличению по мере снижения ФВ ЛЖ, достигая статистически значимого прироста только у больных ХСНнФВ — 44,6 [ 21,1;93,5] нг/мл, p<0,05 (рис. 1). Выявленные результаты подтверждает корреляционный анализ: в общей группе больных ХСН величина ФВ ЛЖ обратно коррелировала с уровнями NT-proBNP (r=

-0,32, p<0,05) и sST2 (r=-0,3, p<0,05).

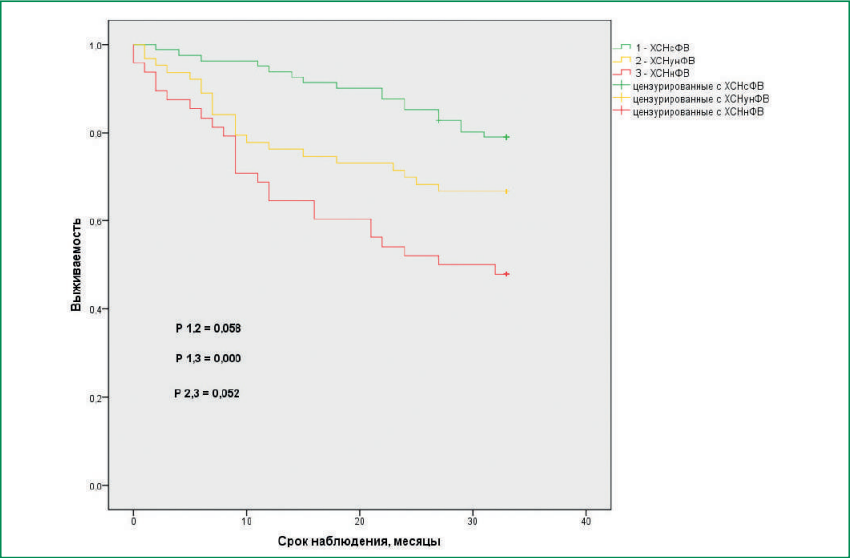

На фоне стандартной терапии ХСН, назначенной при выписке из стационара и включающей ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы, бета-адреноблокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (см. табл. 1), смертность от всех причин в течение 12 месяцев у больных с ХСНсФВ составила 11,8%, в то время как при ХСНунФВ она достигала 31,9%, значимые различия с показателемя смертности больных ХСНнФВ не получены (36%, p>0,05) (рис. 2).

Наиболее частыми причинами повторных госпитализаций и смерти больных ХСНсФВ и ХСНунФВ были внебольничная пневмония (33,3% и 37,5%, соответственно), острая декомпенсация СН (22,2% и 31,3% соответственно), в том числе обусловленная пароксизмом ФП (1 пациент в группе ХСНсФВ) и повторным инфарктом миокарда (1 пациент в группе ХСНунФВ). В качестве редких причин смерти (по 1 пациенту) в группе ХСНсФВ, следует отметить глиобластому, ишемический инсульт, язвенное желудочно-кишечное кровотечение и абсцесс почки с развитием флегмоны забрюшинного пространства. Редкими причинами смерти пациентов с ХСНунФВ были острый лейкоз, перитонит и влажная гангрена стопы.

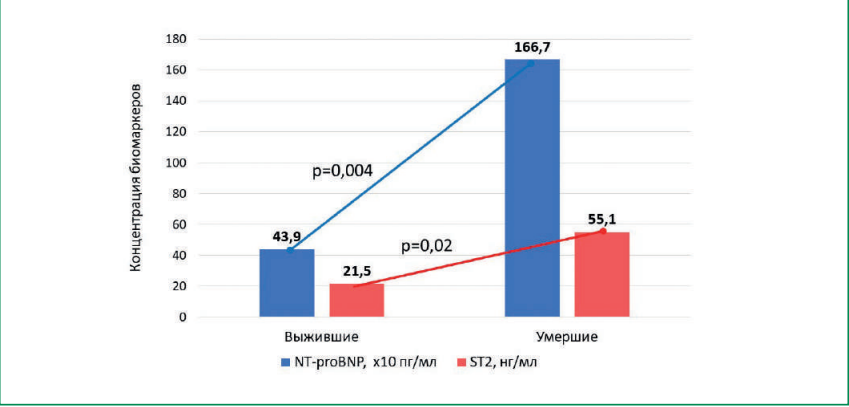

У пациентов, достигших конечной точки в течение 12 месяцев, независимо от их исходной ФВ ЛЖ, уровни NT-proBNP — 1930,3 [ 441,9;3082,3] пг/мл и sST2 59,6 [ 34,1;100,8] нг/мл были значимо выше, чем у выживших — 537,2 [ 212,4;1297,9] пг/мл, p=0,0001 и 23,5 [ 14,9;43,5] нг/мл, p=0,006, соответственно). Анализ биомаркеров в подгруппе пациентов с ФВ ЛЖ >40% также выявил значимо более высокие концентрации NT-proBNP и sST2 среди умерших в течение 12 месяцев по сравнению с выжившими (рис. 3).

Анализ уровня биомаркеров отдельно в группах пациентов ХСНсФВ и ХСНунФВ выявил значимые различия среди достигших и не достигших конечной точки только при ХСНунФВ. Концентрация NT-proBNP у выживших составила 397,4 [ 128,9;1088,5] пг/мл, что было значимо ниже, по сравнению с умершими — 1939,7 [ 441,9;2536] пг/мл (р=0,009). Аналогичные соотношения были отмечены при сравнении показателей sST2 — 18,6 [ 14,9;30,27,1] нг/мл у живых по сравнению с 59,9 [ 53,76;84,4] нг/мл у умерших (р=0,002). У больных ХСНсФВ различия не достигли уровня статистической значимости (р>0,05). Также нами не было выявлено значимых различий величин NT-proBNP и sST2 у больных с кардиальными и некардиальными причинами смерти во всех группах пациентов.

В группе умерших пациентов отмечалась тенденция к более высоким плазменным концентрациям биомаркеров в зависимости от выраженности систолической дисфункции (NT-proBNP — 1143,2 [ 224;2022] пг/мл при ХСНсФВ, 1939 [ 442;2536] пг/мл — при ХСНунФВ), однако различия не достигли уровня статистической значимости (р>0,05). Значимо более высокие уровни NT-proBNP отмечены у умерших больных ХСНнФВ — 2733 [ 695;6400] пг/мл (р=0,048). Аналогичная тенденция зависимости от степени систолической дисфункции у умерших больных отмечена и в отношении sST2 — у умерших пациентов с ХСНсФВ его концентрация составила 26,8 [ 9,6;74,8] нг/мл, а с ХСНунФВ — 59,9 [ 53,76;84,4] нг/мл) (р>0,05).

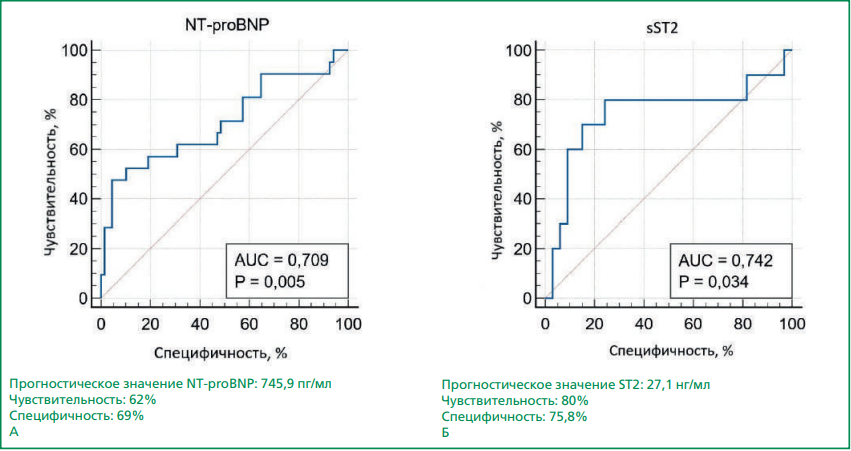

По данным ROC-анализа у пациентов с ХСН ФВ ЛЖ >40% уровень NT-proBNP >746 пг/мл (AUC 0,709; p=0,005) с чувствительностью 62% и специфичностью 69% и уровень sST2 >27,1 нг/мл (AUC 0,742; p=0,03) с чувствительностью 80% и специфичностью 75,8% являются предикторами неблагоприятного прогноза (рис. 4).

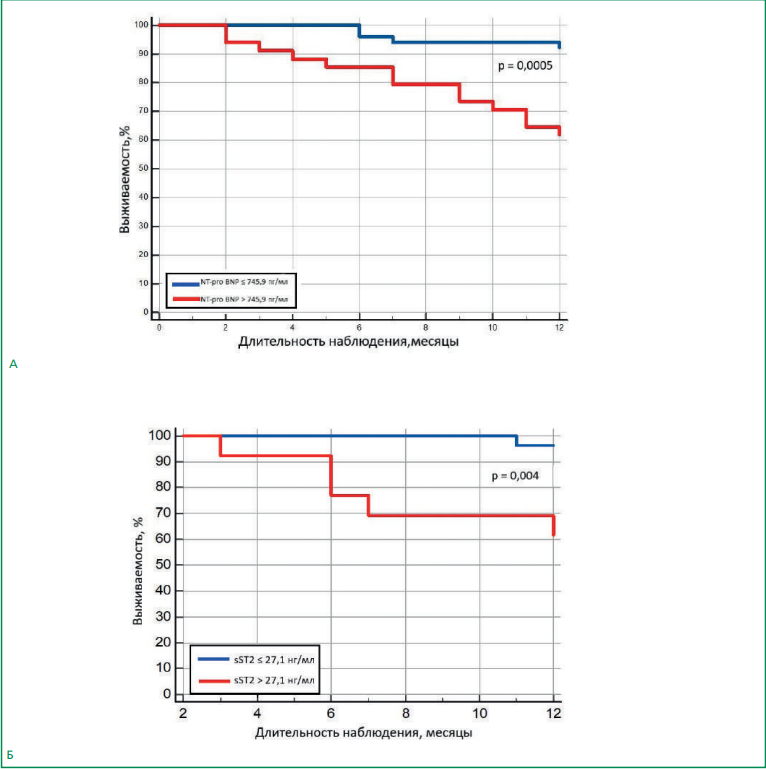

Для проверки гипотезы о влиянии уровня изучаемых биомаркеров на показатели выживаемости в течение 12 месяцев на основании пороговых значений уровня NT-proBNP и sST2, полученных при проведении ROC-анализа, построены кривые выживаемости Каплана-Майера (рис. 5). Методом log-rank теста установлено, что пациенты с ХСНсФВ и ХСНунФВ, с исходными концентрациями NT-proBNP >746 пг/мл и sST2 >27,1 нг/мл имели значимо более низкие показатели выживаемости в течение 12 месяцев (р≤0,005).

При проведении многофакторного анализа статистически значимое влияние в отношении риска смерти имели: возраст более 75 лет, низкие значения ФВ ЛЖ (<50%), повышение уровня NT-proBNP и ST2. Для каждого маркера были рассчитаны относительный риск и доверительный интервал (табл. 2).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с разными фенотипами ХСН.

|

Параметр |

ХСНсФВ n=85 |

ХСНунФВ n=50 |

ХСНнФВ n=72 |

|

Возраст, лет |

78 [ 65;83] |

75,5 [ 65;80] |

72 [ 66;79] |

|

Пол, м (٪) |

28 (33) |

31 (62)* |

52 (72)* |

|

ИМТ, кг/м2 |

32,15 [ 27,3;37,1] |

30,65 [ 25,9;37,2] |

28,6 [ 24,8;33]*† |

|

АГ+ИБС, n (٪) |

84 (98,8) |

46 (92)* |

62 (86,1)* |

|

ОИМ, n (%) |

30 (35,3) |

26 (52)* |

49 (68,1)*† |

|

ФП, n (%) |

38 (44,7) |

33 (66)* |

44 (72,4)*† |

|

СД 2 типа, n (%) |

21 (24,7) |

17 (34) |

21 (29,2) |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

11 (13) |

6 (12) |

8 (11,1) |

|

ХОБЛ, n (%) |

16 (18,8) |

14 (28) |

22 (30,6) |

|

ХБП, n (%) |

58 (68) |

35 (70) |

47 (65) |

|

СКФCKD-EPI, мл/мин/1,73м2 |

53 [ 41,15;62] |

47,6 [ 35,72;63,75] |

50,3 [ 39,6;66,8] |

|

Анемия, n (%) |

12 (14,1) |

12 (24) |

17 (23,6) |

|

ФВ ЛЖ, ٪ |

59 [ 54;62] |

44 [ 42;47]* |

36 [ 30,5;39]*† |

|

Терапия, рекомендованная на амбулаторном этапе |

|||

|

иАПФ, n (%) |

61 (71,7) |

34 (68) |

60 (83,3) |

|

АРНИ, n (%) |

2 (2,4) |

2 (4) |

8 (11,1)*† |

|

БРА, n (%) |

22 (25,9) |

14 (28) |

4 (5,6)*† |

|

БАБ, n (%) |

51 (60) |

36 (72) |

70 (97,2)*† |

|

АМКР, n (%) |

30 (35,3) |

26 (52)* |

72 (100)*† |

|

Петлевые диуретики, n (%) |

18 (21,2) |

42 (84)* |

70 (97,2)*† |

|

иНГКТ-2, n (٪) |

46 (54) |

20 (40) |

28 (38,9) |

|

* р<0,05 при сравнении с 1 группой, † р<0,05 при сравнении со 2 группой АГ — артериальная гипертензия, АМКР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы, БАБ — бета-адреноблокаторы, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМТ — индекс массы тела, иАПФ — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, иНГКТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, ОИМ — острый инфаркт миокарда, СД2 — сахарный диабет 2 типа, СКФCKD-EPI — скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по формуле Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий, ХБП — хроническая болезнь почек, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ХСНнФВ — ХСН с низкой ФВ ЛЖ (≤40٪), ХСНсФВ — ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ (≥50٪), ХСНунФВ — ХСН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ (41-49٪). |

|||

Рисунок 1 . Показатели NT-pro BNP и sST2 у пациентов с различной ФВ ЛЖ

Рисунок 2. Кривые 12-месячной выживаемости Каплана-Майера пациентов с разной степенью систолической дисфункции (log-rank test)

Рисунок 3. Показатели NT-pro NBP и sST2 у выживших и умерших в течение 12 месяцев пациентов с ХСНсФВ и ХСНунФВ

Рисунок 4. Пороговые значения NT-proBNP (А) и sST2 (Б) в оценке риска неблагоприятного прогноза у пациентов ХСНсФВ ЛЖ и ХСНунФВ ЛЖ

Рисунок 5. Кривые отдаленной выживаемости пациентов с ХСНсФВ и ХСНунФВ в зависимости от уровня NT-proBNP (А) и sST2 (Б)

Таблица 2. Предикторы неблагоприятного исхода у больных ХСНсФВ и ХСНунФВ

|

Факторы риска |

ОР |

95٪ ДИ |

р |

|

Возраст >75 лет |

2,9 |

1,344-6,121 |

0,001 |

|

ФВ ЛЖ <50٪ |

2,451 |

1,478-4,064 |

0,001 |

|

NT-proBNP |

1,0008 |

1,00025; 1,0014 |

0,005 |

|

ST2 |

1,02 |

1,001; 1,04 |

0,04 |

|

ДИ — доверительный интервал, ОР — относительный риск, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка. |

|||

Обсуждение

На сегодняшний день НУП рассматриваются как основные маркеры, применяемые для диагностики, прогнозирования и оценки эффективности терапии ХСН, независимо от величины ФВ ЛЖ [1]. Однако их концентрации подвержены существенным влияниям возраста, пола, индекса массы тела, функции почек и другой сопутствующей патологии [10]. В свою очередь sST2 представляет собой относительно новый биомаркер фиброза и воспаления, не зависящий от данных параметров, диагностическая и прогностическая роль которого доказана рядом исследований [16-19].

Увеличение концентрации sST2 при снижении ФВ ЛЖ, полученное в нашем исследовании, совпадает с результатами одного из первых крупномасштабных исследований sST2 у пациентов с ХСН — PRIDE (Pro-Brain Natriuretic Peptide Investigation of Dyspnea in the Emergency Department), в котором концентрация sST2 была значимо выше у лиц с одышкой, обусловленной СН, а не другими причинами, при этом коррелировала с ФК NYHA и тяжестью симптомов, уступая однако диагностической ценности NT-proBNP [18].

Изучение животных моделей, а также результаты клинических исследований и метаанализов подчеркивают важную роль sST2 и его рецепторов в процессах кардиофиброза [18-23]. По мнению ряда авторов, более низкие уровни sST2 при ХСНсФВ объясняются меньшей выраженностью фиброза миокарда у этих больных [19-20]. При этом высказывается мнение, что выявление взаимосвязей высоких концентраций sST2, являющихся отражением негативной роли прогрессирующего фиброза миокарда, с неблагоприятными исходами, создает предпосылки разработки новых медикаментозных стратегий [20]. Поэтому представлялось актуальным оценить предикторную роль высоких концентраций sST2, особенно у пациентов с сохраненной ФВ.

Попытки исследовать прогностическую роль sST2 у разных категорий больных ведутся на протяжении нескольких лет. Так, в исследовании PRIDE более высокий уровень sST2 показал себя как значимый фактор неблагоприятного прогноза как у пациентов с острой декомпенсированной СН (ОР=9,3, p=0,003), так и у всех пациентов с одышкой независимо от ФВ ЛЖ (ОР=5,6, p<0,001) [18]. В крупном исследовании PARAGON-HF (Prospective Comparison of ARNI with ARB Global Outcomes in HF with Preserved Ejection Fraction), посвященном изучению влияния валсартана-сакубитрила на течение ХСНcФВ, было показано, что нарастание уровня sST2 через 16 недель после включения в исследование ассоциировалось со значимым увеличением частоты случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализаций по поводу СН [24]. Напротив, в исследовании P. Moliner и соавт. не было выявлено связи между высокой концентрацией sST2 и со смертью от сердечно-сосудистых заболеваний или госпитализацией по поводу СН у пациентов ХСН с ФВ ЛЖ >40% [21].

В нашем исследовании у больных ХСН не только выявлена связь уровня NT-proBNP и sST2 со степенью систолической дисфункции, но также доказано наличие взаимосвязи более высоких значений sST2 и худших показателей долговременной выживаемости у больных ХСНсФВ и ХСНунФВ. Сходные результаты были полученные в шведском исследовании E. Najjar и соавт. (2019), которые обнаружили, что у пациентов с ХСНсФВ уровни sST2 были ниже, чем при ХСНнФВ, но потенциально более тесно связаны с исходами, что по мнению авторов обусловлено степенью выраженности миокардиофиброза [19]. Результаты исследования в популяции китайских пациентов, опубликованные Y. Song и соавт. в 2020 г., также выявили связь более высоких исходных уровней NT-proBNP и sST2 с повышенным риском смерти от всех причин и повторной госпитализации у пациентов с ХСН независимо от ФВ [25].

В исследования A. Sugano и соавт. (2019) показано отсутствие существенных различий в уровне sST2 у выживших больных и умерших от сердечно-сосудистых событий, но подчеркнута связь повышенного уровня sST2 со смертностью от всех причин и несердечной смертностью (в первую очередь у больных с системными воспалительными заболеваниями и синдромом мальнутриции), в то время как повышенный уровень BNP в этом же исследовании показал себя как значимый предиктор смерти именно от сердечно-сосудистых заболеваний [26]. В нашем исследовании не выявлено различий концентраций биомаркеров у больных с сердечно-сосудистой и несердечной смертностью, при том, что системные заболевания являлись критериями исключения из исследования.

Вызывает интерес тот факт, что исходные концентрации sST2, в отличие от NT-proBNP, у пациентов с ХСНсФВ и ХСНунФВ, достигших конечной точки в течение 12 месяцев, не имели значимых различий с таковыми у больных ХСНнФВ, что, вероятно, следует расценивать как отражение более интенсивных воспалительных процессов, обусловленных ХСН, и более выраженных процессов фиброза, что требует дальнейшего изучения.

При оценке уровня sST2 в развитии неблагоприятных исходов у больных ХСН с ФВ ЛЖ >40% по результатам ROC-анализа нами установлено значение >27,1 нг/мл. Сходные результаты получены в исследовании Граковой Е. В. и соавт. (2021), в котором в качестве точки отсечения рассматривалась концентрация sST2 ≥29,67 нг/мл (AUC 0,773; p<0,0001), с чувствительностью 65,71% и специфичностью 86,11% увеличивающая риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ХСНсФВ и синдромом обструктивного ночного апноэ. В то же время в данной работе не отмечено статистически значимого влияния уровней NT-proBNP на прогноз больных (AUC 0,619; p=0,081) [27].

Ограничения исследования.

Ограничением нашего исследования является одноцентровой характер исследования и ограниченный объем выборки, особенно в группе ХСНунФВ, а также тот факт, что проспективная часть исследования пришлась на период пандемии COVID-19, что могло отразится на показателях и структуре смертности пациентов всех групп. В работе не проводилась подробная оценка влияния терапии, получаемой пациентами после выписки из стационара, и приверженности данной терапии.

Заключение

Уровни биомаркеров NT-proBNP и sST2 повышаются в зависимости от ФВ ЛЖ. Через год после включения в исследование смертность от всех причин у пациентов с ХСНунФВ достигла 31,9%, не отличаясь от смертности у больных ХСНнФВ.

Уровни NT-proBNP и sST2 умерших пациентов с ХСНсФВ и ХСНунФВ были значимо выше, чем у выживших в тех же группах, и сопоставимы с показателями у больных ХСНнФВ. Уровни NT-proBNP>746 пг/мл и sST2>27,1 нг/мл следует рассматривать как предикторы неблагоприятного прогноза у пациентов ХСН с ФВ ЛЖ >40%.

Выявление связи повышенных значений sST2 с неблагоприятными исходами следует рассматривать как дополнительное доказательство важной роли воспаления и прогрессирующего фиброза в патогенезе ХСН, в том числе при сохраненной и умеренно сниженной ФВ ЛЖ. Полученные данные, наряду с результатами других исследований, могут стать основой теоретических предпосылок по оптимизации тактики терапии у больных с ХСН.

Отношения и Деятельность. Нет.

Relationships and Activities. None.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет).

Funding. The study was performed with the support of the I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University).

Список литературы

1. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. DOI:10.15829/1560-4071-2020-4083.

2. Драпкина О.М., Бойцов С.А., Омельяновский В.В., и др. Социальноэкономический ущерб, обусловленный хронической сердечной недостаточностью, в Российской Федерации. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4490. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4490.

3. Murray CJL. The Global Burden of Disease Study at 30 years. Nat Med. 2022;28(10):2019-2026. DOI:10.1038/s41591-022-01990-1.

4. Поляков Д.С., Фомин И.В., Беленков Ю.Н., и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА–ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4–14]. DOI:10.18087/ cardio.2021.4.n1628.

5. Гаврюшина С.В., Агеев Ф. Т. Сердечная недостаточность с сохраненной ФВ ЛЖ: эпидемиология, «портрет» больного, клиника, диагностика. Кардиология. 2018;58(S4):55-64]. DOI:10.18087/ cardio.2467.

6. Bayés-Genís A, Núñez J, Lupón J. Heart failure with mid-range ejection fraction: a transition phenotype? Eur J Heart Fail. 2017;19(12):1635-1637. DOI:10.1002/ ejhf.977.

7. McDonagh T, Metra M, Adamo M, et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Eur Heart J. 2021;42(36):3599-3726. DOI:10.1093/eurheartj/ehab368.

8. Ларина В.Н., Скиба И.К., Скиба А.С. Краткий обзор обновлений клинических рекомендаций по хронической сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов 2021 года. Российский кардиологический журнал. 2022;27(2):4820. DOI:10.15829/1560-4071-2022-4820.

9. Кожевникова М.В., Беленков Ю.Н. Биомаркеры сердечной недостаточности: настоящее и будущее. Кардиология. 2021;61(5):4-16. DOI:10.18087/cardio.2021.5.n1530.

10. Подзолков В.И., Тарзиманова А.И., Лория И.Ж. Изменение уровня натрийуретических пептидов у пациентов с фибрилляцией предсердий при лечении антиаритмическими препаратами. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2015;11(4):365-370. DOI:10.20996/1819-6446-2015-11-4-365- 370.

11. Подзолков В.И., Брагина А. Е., Тарзиманова А.И. и др. Динамика уровня NT-proBNP у пациентов с синусовой тахикардией, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(12):3485. DOI:10.15829/1728-8800-2022-3485.

12. Kuster N, Huet F, Dupuy AM, et al. Multimarker approach including CRP, sST2 and GDF-15 for prognostic stratification in stable heart failure. ESC Heart Fail. 2020;7(5):2230-2239. DOI:10.1002/ehf2.12680.

13. Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Казадаева А. В., и соавт. Взаимосвязи активности нейрогормональных систем и параметров внутрисердечной гемодинамики у больных хронической сердечной недостаточностью: фокус на галектин-3. Российский кардиологический журнал. 2022;27(4):4957. DOI:10.15829/1560-4071-2022- 4957.

14. Lotierzo M, Dupuy AM, Kalmanovich E, et al. sST2 as a value-added biomarker in heart failure. Clin Chim Acta. 2020;501:120-130. DOI:10.1016/j.cca.2019.10.029.

15. Kotsiou OS, Gourgoulianis KI, Zarogiannis SG. IL-33/ST2 Axis in Organ Fibrosis. Front Immunol. 2018;9:2432. DOI:10.3389/fimmu.2018.02432.

16. Vianello E, Dozio E, Tacchini L, et al. sST2/IL-33 signaling in cardiac fibrosis. Int J Biochem Cell Biol. 2019;116:105619. DOI:10.1016/j.biocel.2019.105619.

17. Dieplinger B, Egger M, Poelz W, et al. Soluble sST2 is not independently associated with androgen and estrogen status in healthy males and females. Clin Chem Lab Med. 2011;49(9):1515-8. DOI:10.1515/CCLM.2011.239.

18. Januzzi JL Jr, Peacock WF, Maisel AS, et al. Measurement of the interleukin family member sST2 in patients with acute dyspnea: results from the PRIDE (Pro-Brain Natriuretic Peptide Investigation of Dyspnea in the Emergency Department) Study. J Am Coll Cardiol. 2007;50(7):607-613. DOI:10.1016 /j.jacc.2007.05.014.

19. Najjar E, Faxén UL, Hage C, et al. sST2 in heart failure with preserved and reduced ejection fraction. Scand Cardiovasc J. 2019;53(1):21-27. DOI:10.1080/14017431. 2019.1583363.

20. Chirinos JA, Orlenko A, Zhao L, et al. Multiple Plasma Biomarkers for Risk Stratification in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2020;75(11):1281-1295. DOI:10.1016/j.jacc.2019.12.069.

21. Moliner P, Lupón J, Barallat J, et al. Bio-profiling and bio-prognostication of chronic heart failure with mid-range ejection fraction. Int J Cardiol. 2018;257:188- 192. DOI:10.1016/j.ijcard.2018.01.119.

22. Rabkin SW, Tang JKK. The utility of growth differentiation factor-15, galectin-3, and sST2 as biomarkers for the diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction and compared to heart failure with reduced ejection fraction: a systematic review. Heart Fail Rev. 2021;26(4):799-812. DOI:10.1007/s10741- 020-09913-3.

23. Драпкина О.М., Концевая А.В., Кравченко А.Я., и др. Биомаркеры sST2 и интерлейкин 33 в оценке кардиального воспаления, фиброза и прогноза пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4530. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4530.

24. Cunningham JW, Claggett BL, O’Meara E, et al. Effect of Sacubitril/Valsartan on biomarkers of extracellular matrix regulation in patients with HFpEF. J Am Coll Cardiol. 2020;76(5):503-514. DOI:10.1016/j.jacc.2020.05.072.

25. Song Y, Li F, Xu Y, et al. Prognostic value of sST2 in patients with heart failure with reduced, mid-range and preserved ejection fraction. Int J Cardiol. 2020;304:95- 100. DOI:10.1016/j.ijcard.2020.01.039.

26. Sugano A, Seo Y, Ishizu T, et al. Soluble sST2 and brain natriuretic peptide predict different mode of death in patients with heart failure and preserved ejection fraction. J Cardiol. 2019;73(4):326-332. DOI:10.1016/j.jjcc.2018.10.012.

27. Гракова Е.В., Яковлев А.В., Шилов С.Н., и др. Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне: прогностическая ценность биомаркеров. Кардиология. 2021;61(11):77-88]. DOI:10.15829/1560-4071-2018-1-78-82.

28. Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Беляев Ю. Г., и др. Эндотелиальная микрососудистая дисфункция и ее взаимосвязи с уровнем гаптоглобина у пациентов с различными фенотипами хронической сердечной недостаточности. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2021;17(5):674-682. DOI:10.20996/1819-6446-2021-10-05.

29. Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Столбова С.К., Толмачева А.В. Гепсидин и индекс фиброза печени MELDXI как маркеры полиорганной недостаточности у пациентов хронической сердечной недостаточностью с сохраненной и сниженной фракцией выброса левого желудочка. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(3):2529. DOI:10.15829/1728-88002020-2529.

Об авторах

В. И. ПодзолковРоссия

Подзолков Валерий Иванович - заведующий кафедрой факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, д.м.н., профессор

Москва

Н. А. Драгомирецкая

Россия

Драгомирецкая Наталья Александровна - кафедра факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, доцент, к.м.н.

Москва

А. В. Толмачева

Россия

Толмачева Анастасия Витальевна - кафедра факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, аспирант

Москва

И. И. Шведов

Россия

Шведов Илья Игоревич - кафедра факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, аспирант

Москва

А. А. Иванников

Россия

Иванников Александр Александрович - кафедра факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, аспирант

Москва

Ю. В. Акйол

Россия

Акйол Юлия Владимировна - кафедра факультетской терапии №2 ИКМ им. Н.В. Склифосовского, ординатор

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Подзолков В.И., Драгомирецкая Н.А., Толмачева А.В., Шведов И.И., Иванников А.А., Акйол Ю.В. Прогностическая значимость биомаркеров NTproBNP и sST2 у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(4):310-319. https://doi.org/10.20996/10.20996/1819-6446-2023-2919. EDN: ZKXTXD

For citation:

Podzolkov V.I., Dragomiretskaya N.A., Tolmacheva A.V., Shvedov I.I., Ivannikov A.A., Akyol I.V. Prognostic significance of NT-proBNP and sST2 in patients with heart failure with preserved and mildly reduced ejection fraction. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(4):310-319. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/10.20996/1819-6446-2023-2919. EDN: ZKXTXD