Перейти к:

Пациенты с фибрилляцией предсердий в реальной амбулаторной практике: клиническая характеристика и исходы за 10-летний период наблюдения (данные регистра РЕКВАЗА ФП — Ярославль)

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2945

EDN: DZRUER

Аннотация

Цель. Представить клинические показатели и отследить в течение 10 лет серьезные неблагоприятные исходы (смерть, развитие острых сердечно-сосудистых событий) у амбулаторных пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) в одной из поликлиник г. Ярославля.

Материал и методы. 212 пациентов с ФП в возрасте от 23 до 94 лет, были включены в регистр РЕКВАЗА ФП — Ярославль при первом посещении поликлиники в 2013 году. В течение 10,5 лет состояние их здоровья отслеживалось с помощью очных визитов, телефонных контактов с больными, их родственниками и лечащими врачами. Фиксировались форма ФП, сопутствующая патология, объём и качество обследования и проводимого лечения, развитие серьёзных нежелательных событий и смерти. Для представления данных использовались методы описательной статистики. Числовые данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (M±SD). Статистическая обработка осуществлялась с применением пакета прикладных программ Microsoft Office 365.

Результаты. У большинства пациентов — 141 (66,5%) диагностирована постоянная форма ФП. Пароксизмальная, персистирующая и впервые выявленная формы отмечены у 56 (26,4%), 8 (3,8%) и 7 (3,3%) больных, соответственно. Практически у всех пациентов ФП сочеталась с другой сердечно-сосудистой патологией — наиболее часто с артериальной гипертензией (96,7%), хронической сердечной недостаточностью (91,6%) и ишемической болезнью сердца (91,2%). 54 (25,5%) пациента ранее перенесли инсульт или транзиторную ишемическую атаку. Финальная информация получена о 203 (95,8%) пациентах. За весь период наблюдения умерли 164 (78,5%) человека. Ведущей причиной смерти была сердечно-сосудистая патология — 111 (67,7%), случаев, главным образом цереброваскулярная — 61 пациент. Максимальная смертность зафиксирована в первые два года наблюдения, в течение которых умерло более четверти (25,1%) всех включенных в регистр пациентов. Пандемия новой коронавирусной инфекции на показатели смертности пациентов статистически значимо не повлияла. Наиболее частыми осложнениями ФП были инсульт и транзиторная ишемическая атака, общее число эпизодов которых в анамнезе и периоде наблюдения составило 74, включая 7 повторных. Реже течение ФП осложнялось другими тромбоэмболическими осложнениями.

Заключение. Пациенты с ФП в амбулаторной практике — группа с высокой частотой сердечно-сосудистых осложнений и смертельных исходов. В наблюдаемой группе амбулаторных больных с ФП ежегодная смертность превысила 10%, а в течение 10 лет умерло более 3/4. При этом ведущей причиной смерти была кардиоваскулярная патология, в первую очередь, церебральные сосудистые осложнения.

Для цитирования:

Якусевич В.В., Якусевич В.В., Марцевич С.Ю., Лукьянов М.М., Драпкина О.М. Пациенты с фибрилляцией предсердий в реальной амбулаторной практике: клиническая характеристика и исходы за 10-летний период наблюдения (данные регистра РЕКВАЗА ФП — Ярославль). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(5):486-494. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2945. EDN: DZRUER

For citation:

Yakusevich V.V., Yakusevich V.V., Martsevich S.Yu., Lukyanov M.M., Drapkina O.M. Patients with atrial fibrillation in outpatient practice: clinical characteristics and outcomes over a 10-year observation period (data from the REQUAZA AF registrу — Yaroslavl). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(5):486-494. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2945. EDN: DZRUER

Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) относится к одному из наиболее распространенных вариантов нарушения ритма сердца. Её распространенность в различных регионах у взрослых по разным оценкам варьирует от 2% до 4% [1]. При этом, со старением населения планеты ожидается более чем двукратный рост распространенности этой аритмии в мире [2-4]. В последней версии рекомендаций European Society of Cardiology прогнозируется развитие ФП в течение жизни у каждого третьего европейца со средним возрастом начала в 55 лет [5]. Поэтому, все последние десятилетия ФП находится в фокусе внимания кардиологов как фактор нарушения гемодинамики и важный предиктор тромбоэмболических осложнений, в первую очередь ишемического инсульта. О повышенном риске развития последнего у пациентов с ФП свидетельствуют как отдельные сообщения, так и крупные регистры. В своё время Фремингемское исследование продемонстрировало практически 5-кратное повышение риска его развития у пациентов с ФП [6]. При этом частота повторного ишемического инсульта у них также существенно выше по сравнению с популяционным контролем [7][8]. Сведения о сильной ассоциации ФП как с первичным, так и повторным тромбоэмболическим инсультом содержатся в Глобальном регистре инсульта [9]. Важно, что у большинства пациентов с ФП это нарушение ритма сочетается с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ): артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической сердечной недостаточностью, хронической болезнью почек [10-12]. ФП способствует прогрессированию этих заболеваний и ухудшает прогноз, практически удваивая относительный риск смерти у таких больных [13][14]. При проведении эпидемиологических исследований ФП определенный интерес представляет изучение региональных аспектов этой аритмии: её распространенности, частоте тех или иных клинических форм, течения и исходов. Они могут варьировать в зависимости от климато-географических условий региона, генофонда популяции, особенностей питания, наконец, доступности качественной медицинской помощи.

Эти особенности в течение последних 10 лет изучаются в Российской федерации в серии наблюдательных исследовании — регистров РЕКВАЗА (РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний), в которые включено более 32 000 пациентов из 6 центральных областей России. Регистры посвящены проблемам АГ, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, ФП, а также сочетанию этих нозологий в России. Два амбулаторных (Рязань, Ярославль) и три госпитальных (Москва, Курск, Тула) регистра с общим названием РЕКВАЗА ФП содержат информацию о пациентах с ФП. В них оценивается как общее состояние проблемы (распространённость, частота различных форм, уровень диагностики и лечения ФП) в стране, так и региональные подходы к её решению. Важно, что эти исследования проводятся в регионах с высокой сердечно-сосудистой смертностью, к которым относится Ярославская область. Результаты регистров РЕКВАЗА, посвященные ФП и сочетанию этого нарушения ритма сердца с другими ССЗ, регулярно публикуются [15-20].

В настоящей работе представлены данные, полученные в длительном наблюдении пациентов, включенных в регистр РЕКВАЗА ФП-Ярославль.

Цель исследования — представить исходные клинические показатели и отследить в течение 10 лет серьезные неблагоприятные исходы (смерть, развитие острых сердечно-сосудистых событий) у амбулаторных пациентов с ФП в реальной клинической практике в одной из поликлиник центральных районов г. Ярославля Ярославской области — региона РФ с высоким уровнем сердечно-сосудистой смертности.

Материал и методы

В регистр были включены вcе пациенты с установленным диагнозом ФП, посетившие поликлинику в период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Каждый из них при личном контакте подтвердил в письменной форме своё согласие на участие в исследовании и дал разрешение на использование своих персональных данных. При первичном осмотре и анализе медицинской документации были определены демографические данные, форма и длительность ФП, причины нарушения ритма сердца. Фиксировались сопутствующая кардиальная и некардиальная патология, учитывалось количество острых сердечно-сосудистых событий в анамнезе. Дальнейший мониторинг смертности, тяжелых сердечно-сосудистых осложнений и развития/ прогрессирования сопутствующей патологии осуществляли путем контактов (офисных и телефонных) с пациентом, его родственниками и лечащими врачами поликлиники, а также анализом медицинской документации пациентов. Все процедуры наблюдения проводились в соответствии с протоколом регистра РЕКВАЗА ФП-Ярославль, разработанным Государственным научно-исследовательским центром профилактической медицины (в настоящее время Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации) и одобренным этическим комитетом данного центра.

Числовые данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (M±SD) Статистическая обработка осуществлялась с применением пакета прикладных программ Microsoft Office 365.

Результаты

Из 26066 пациентов, проживающих в зоне обслуживания муниципальной поликлиники, выбранной для формирования группы наблюдения, 9542 обращались за амбулаторной помощью в течение 2013 года. У 212 (2,2%) из них в медицинской документации фигурировал диагноз ФП. Датой включения пациента в регистр считали день первого обращения в поликлинику в 2013 г., независимо от причины визита. Несмотря на достаточно широкий возрастной диапазон сформированной группы наблюдения (от 23 до 94 лет), она была представлена преимущественно пожилыми пациентам (средний возраст 74,2±11,5 года) Почти две трети пациентов — 134 (63,2%) составили женщины в возрасте от 49 до 94 лет (76,4±9,5 года). Средний возраст в группе мужчин (n=78; 36,8%) был сопоставим (71,1±12,9 года), но варьировал в более широком диапазоне — от 23 до 90 лет. Как в группе мужчин, так и у женщин преимущественно отмечалась постоянная форма ФП, диагностированная в 66,5% случаев (табл. 1).

Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту, полу и форме ФП

|

Показатель |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

|

Пол, n (%) |

(100) |

(36,2) |

(63,8) |

|

Возраст, лет |

72,2±11,5 |

71,1±12,9 |

76,4±9,5 |

|

Постоянная форма ФП, n (%) |

(66,5) |

(64,1) |

(67,9) |

|

Пароксизмальная форма ФП, n (%) |

(26,4) |

(26,9) |

(26,1) |

|

Персистирующая форма ФП, n (%) |

(3,8) |

(5,1) |

(3,0) |

|

Впервые выявленная ФП, n (%) |

(3,3) |

(3,8) |

(3,0) |

ФП — фибрилляция предсердий

В качестве наиболее частой причины развития изучаемого нарушения ритма сердца представлялись ИБС, митральный порок сердца (недостаточность клапана, либо митральный стеноз) и их сочетание. При этом ИБС без сопутствующего поражения митрального клапана была диагностирована у 154 пациентов (72,6%), в сочетании с поражением митрального клапана у 42 (19,8%). Только у трех больных установлен диагноз митрального стеноза как следствия перенесенной острой ревматической лихорадки без сопутствующей ИБС. Диффузный токсический зоб как причина ФП фигурировал у одной пациентки. Вместе с тем, патология щитовидной железы отмечена у 43 женщин и 10 мужчин, то есть у 25,0% всех больных. Главным образом это были различные формы эндемического зоба, что, видимо, связано со специфичностью района проживания (йододефицитом). Следует также отметить, что практически у всех пациентов ФП протекала на фоне АГ (96,7%), различных стадий хронической сердечной недостаточности (91,6%) и ишемической болезни сердца (91,2%). Указания в анамнезе на перенесённые острую ревматическую лихорадку и миокардит отмечены в 13 (6,1%) и 2 (0,9%) случаях соответственно. У 25 человек (11,8) были диагностированы различные формы кардиомиопатии.

К моменту включения в исследование более четверти пациентов перенесли одно из основных осложнений ФП — острое нарушение мозгового кровообращения. Ишемический инсульт на фоне ФП ранее был диагностирован у 47 (22,2%) больных, у 6 из них повторно. Транзиторная ишемическая атака в анамнезе зафиксирована в 7 случаях (3,3%). Следовательно, общее количество острых цереброваскулярных расстройств в анамнезе у включенных в регистр пациентов составило 60 случаев, зафиксированных у 54 (25,5%) человек. Таким образом, типичного больного с ФП в реальной амбулаторной практике характеризовали пожилой возраст, преимущественно постоянная форма ФП и значительная отягощенность по кардиоваскулярной патологии. Частота перенесенных инсультов в этой группе больных значительно превышала популяционную. Более редким тромбоэмболическим осложнением была тромбоэмболия легочной артерии, которую ранее перенесли 5 пациентов.

На следующих этапах исследования в течение 2 лет отслеживали состояния здоровья пациентов. Мониторинг включал регулярный контакт как с больными, так и с лечащими врачами. Последние сообщали исследователям о любом обращении пациента за амбулаторной помощью, случаях госпитализации и смерти. Каждый такой эпизод предполагал анализ медицинской документации, при необходимости офисный контакт с пациентом и его дополнительное обследование. К началу 2015 года были собраны сведения о 208 пациентах (98,1%), утерян контакт с четырьмя из них. За этот период из 208 пациентов умерли 55 человек (в 2013 г — 23) наиболее пожилых. Средний возраст на день смерти — 83,2±9,6 лет. У 46 из них (83,6%) причиной смерти служили различные сердечно-сосудистые осложнения, 9 (16,7%) погибли от некардиальной патологии. При этом инсульт как причина смерти фигурировал только у двух больных. В группе выживших в течение 2013/14 г.г. пациентов (n=153) мозговой инсульт перенесли 6 человек (3,9%), острый инфаркт миокарда — 1 (0,7%). Кроме того, 57 (37,3%) человек были госпитализированы с диагнозом других в большинстве случаев сочетанных ССЗ, в том числе у 19 (12,4%) пациентов причиной госпитализации были пароксизмы или развитие стойкой тахисистолической формы ФП.

В последующем периоде до 10 лет проводили ежегодную оценку жизненного статуса включенных в регистр пациентов. Информация о причинах смерти за истекший год собиралась в первом квартале года следующего. Ежегодный анализ статуса пациентов в 2019-2021 году был крайне затруднён и в большинстве случаев ограничивался телефонными контактами с пациентами или их родственниками в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, однако в июле 2023 года удалось собрать основные сведения о большинстве участников исследования. Из 212 включенных в регистр пациентов, за период наблюдения умерли 164 человека, живы 39, не удалось получить информацию о 9 (табл. 2).

Таблица 2. Статус пациентов, включенных в регистр РЕКВАЗА ФП Ярославль

в период с 01.01.2013 по 01.07.2023

|

Год |

Всего |

Умерли, n (%) |

Живы, n (%) |

Утерян контакт, n (%) |

|

2013 |

212 |

23 (10,8) |

185 (87,3) |

4 (1,9) |

|

2014 |

185 |

32 (17,3) |

153 (82,7) |

0 |

|

2015 |

153 |

15 (9,8) |

138 (90,2) |

0 |

|

2016 |

138 |

18 (13,0) |

120 (87,0) |

0 |

|

2017 |

120 |

13 (10,8) |

107 89,2) |

0 |

|

2018 |

107 |

10 (9,3) |

97 (90,7) |

0 |

|

2019 |

97 |

13 (13,4) |

82 (84,5) |

2 (2,1) |

|

2020 |

82 |

12 (14,6) |

69 (84,1) |

1(1,2) |

|

2021 |

69 |

16 (23,2) |

53 (76,8) |

0 |

|

2022 |

53 |

10 (18,8) |

41(77,4) |

2 (3,8) |

|

2023 |

41 |

2 (4,9) |

39 (95,1) |

0 |

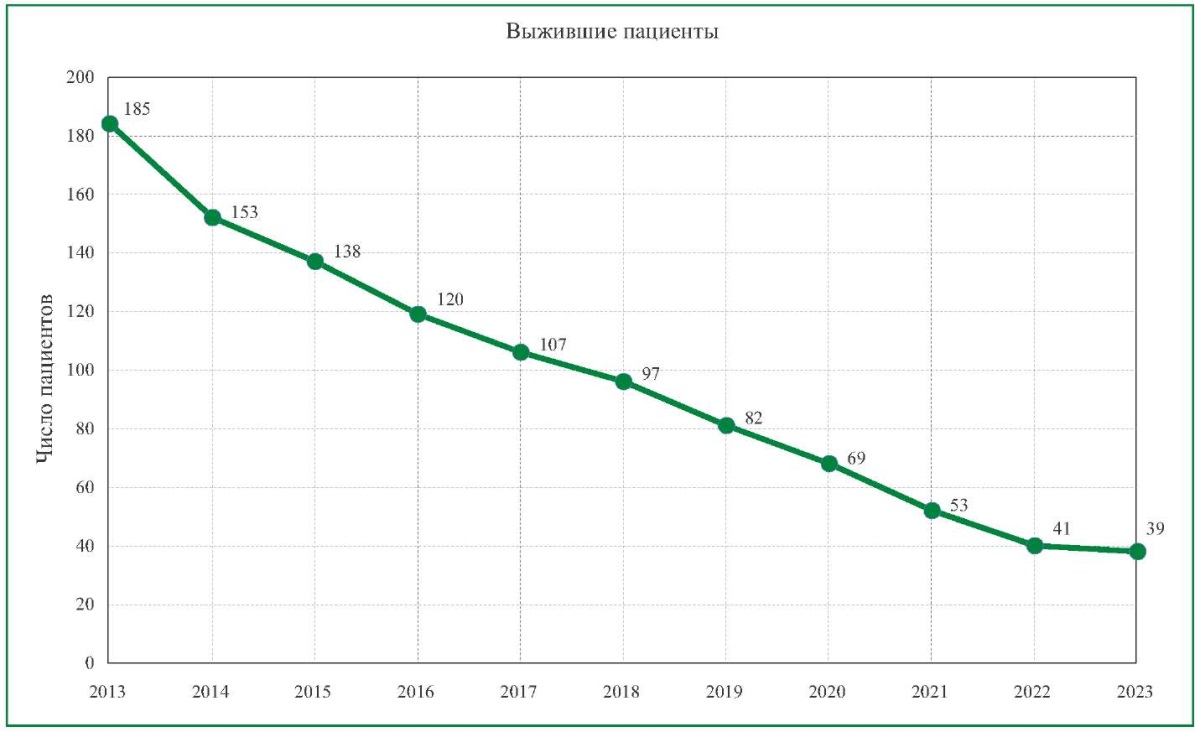

Динамика выживания пациентов в течение 10,5 лет представлена на рис. 1. Средний возраст в группе живых составлял — 76,1±11,6, в диапазоне от 33 до 94 лет.

Рисунок 1. Выживание пациентов с ФП в период с января 2013 по июль 2023 г.

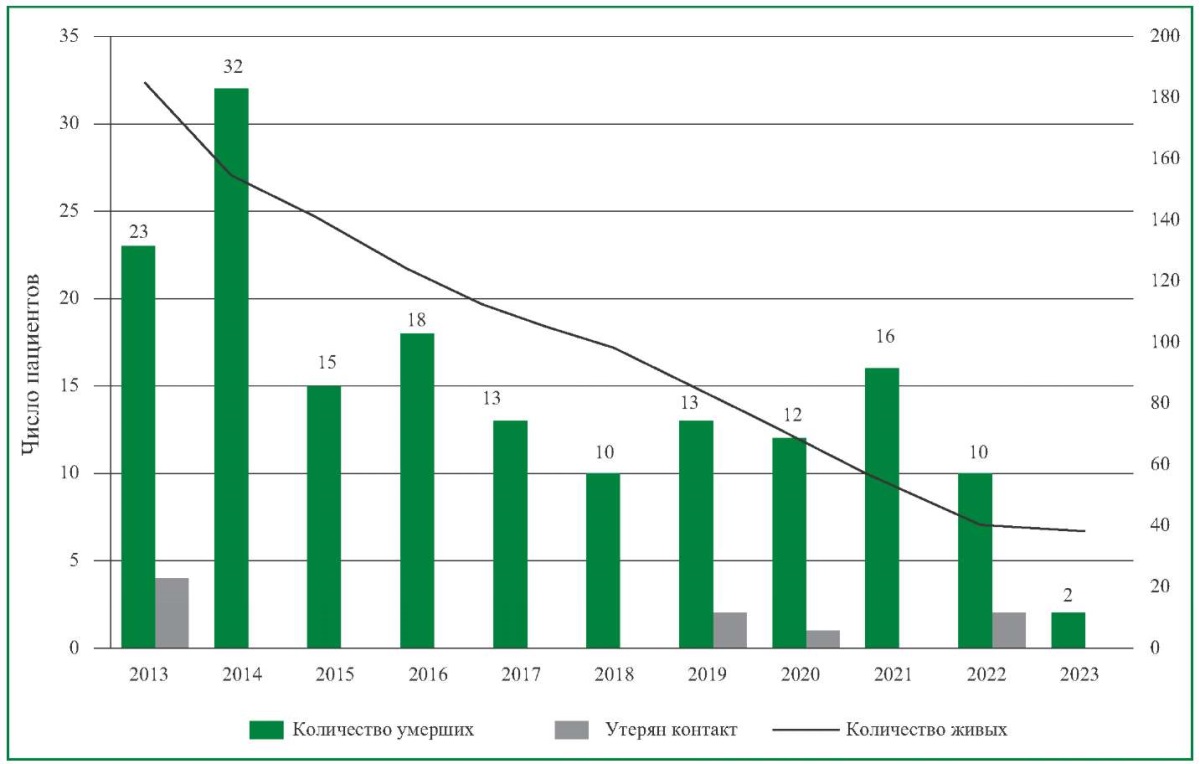

В свою очередь средний возраст умерших за этот период пациентов на день смерти (рис. 2) составил 80,1±10,1 лет в диапазоне от 36 до 97 лет.

Рисунок 2. Динамика смертности/выживания пациентов

в регистре РЕКВАЗА ФП Ярославль

Определенным парадоксом, следует считать тот факт, что смертность среди больных ФП не нарастала в период пандемии новой коронавирусной инфекции. За три предшествующих ей года (2016-2018) и в период пандемии (2019-2021) погибло одинаковое количество пациентов — 41. При этом в медицинской документации только у одного пациента новая коронавирусная инфекция указана в качестве причины смерти. Возможно, это связано с тем, что наиболее пациенты старших возрастных групп умирали в первые два года наблюдения. Кроме того, при анализе причин смерти пришлось констатировать, что в медицинской документации в качестве таковых фигурировали термины, отличающиеся от официально принятых (табл. 3).

Таблица 3. Причины смерти пациентов,

включенных в регистр РЕКВАЗА ФП Ярославль

(по указанным в медицинской документации)

|

Причина смерти |

Количество |

|

Гангрена нижней конечности |

1 |

|

Гипертензивная энцефалопатия |

1 |

|

Другие болезни сердца |

22 |

|

Инфаркт миокарда |

2 |

|

Мезентериальный тромбоз; эндоинтоксикация |

1 |

|

Мозговой инсульт |

8 |

|

Онкологическое заболевание |

3 |

|

Отек головного мозга |

1 |

|

Прогрессирующая энцефалопатия на фоне сенильной деменции |

1 |

|

Прогрессирующая энцефалопатия |

2 |

|

Прогрессирующая энцефалопатия на фоне церебрального склероза |

1 |

|

Сенильная дегенерация |

1 |

|

Травмы, несчастные случаи |

1 |

|

ТЭЛА, тромбоэмболии |

1 |

|

Цереброваскулярная болезнь |

2 |

|

Церебральный атеросклероз |

2 |

|

Внезапная сердечная смерть |

1 |

|

Застойная сердечная недостаточность |

1 |

|

Инсулинозависимый сахарный диабет |

1 |

|

Инфаркт мозга |

1 |

|

Кахексия |

1 |

|

Новая коронавирусная инфекция |

1 |

|

Острая сердечная недостаточность/отек легких |

14 |

|

Механическая асфиксия |

1 |

|

Хроническая недостаточность кровообращения |

5 |

|

Отек головного мозга |

30 |

|

Отравление угарным газом |

1 |

|

Перитонит |

1 |

|

Прогрессирующая энцефалопатия |

15 |

|

Раковая интоксикация |

2 |

|

Респираторный дистресс-синдром |

1 |

|

Сенильная деменция |

4 |

|

Старость |

1 |

|

Тромбоэмболия |

1 |

|

Эндоинтоксикация |

1 |

|

Нет данных |

31 |

|

Всего |

164 |

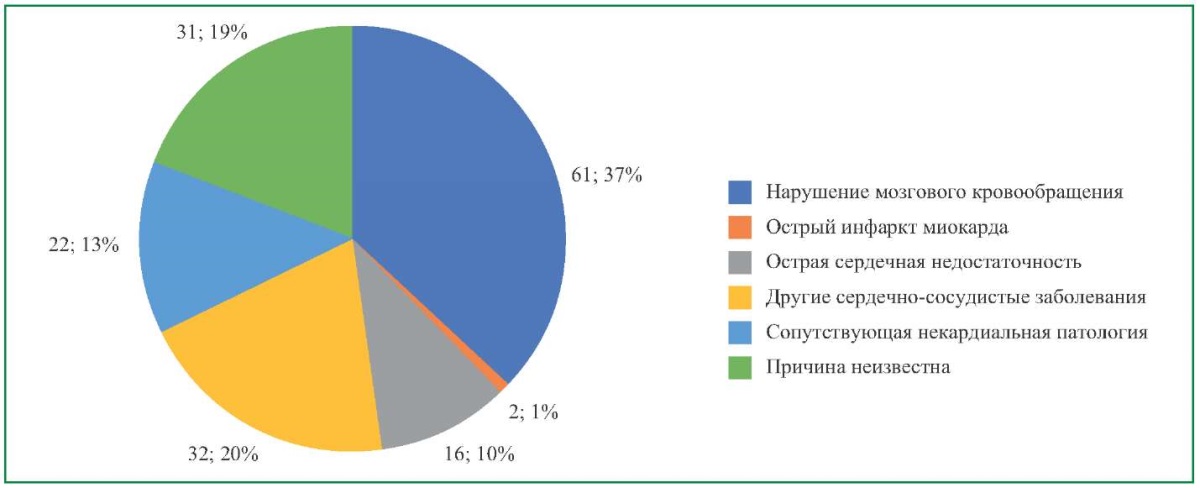

Столь обширное использование не всегда четких определений в медицинской документации заставило авторов попытаться объединить причины смерти пациентов в несколько групп, представленных на рис. 3.

Рисунок 3. Основные группы причин смерти пациентов

В группу "Нарушение мозгового кровообращения" вошли все случаи, так или иначе связанные с поражением церебрального сосудистого русла. Группа "Острая сердечная недостаточность" кроме этого термина объединила причины смерти, указанные в документации как "Внезапная сердечная смерть", "Левожелудочковая недостаточность" и "Тромбоэмболия легочной артерии". Еще две группы представили общее количество прочей сердечно-сосудистой и некардиоваскулярной патологии как причин смерти пациентов.

Обсуждение

РЕКВАЗА ФП-Ярославль — одно из первых проспективных наблюдательных исследований ФП в России, позволяющие в реальной амбулаторной практике оценить клиническую картину, течение и исходы этого нарушения ритма сердца в краткосрочной и отдаленной перспективе. В регистре представлена сплошная выборка пациентов при непрерывном их включении в течение года в одном из поликлинических учреждений Ярославля, что соответствует основным требованиям к проведению подобных исследований.

Полученные данные по распространенности ФП и её основных форм в районе обслуживания выбранной поликлиники в целом соответствуют установленным в большинстве эпидемиологических исследований в РФ [21][22], но возможно, её истинная распространенность несколько выше. Часть пациентов предпочитает наблюдаться в сети частных медицинских структур и, таким образом, выпадает из поля зрения муниципальных лечебно-п рофилактических учреждений. В сформированной выборке соотношение мужчин и женщин составило 1:1,7, что практически совпадало с данными, репрезентативной выборки Европейской части Российской Федерации, полученными в эпидемиологическом исследовании ЭПОХА [22]. При этом общепринятой является точка зрения о несколько большей распространенности ФП у мужчин [23]. Вместе с тем, опубликованные JAMA в 2022 г. результаты крупного когортного исследования гендерных различий по риску ФП свидетельствовали о том, что после учета роста и / или размеров тела, у женщин без ССЗ в исходном периоде был более высокий риск развития ФП, чем у мужчин [24]. Следует отметить, что данные нашего исследовании не позволяют полноценно оценить соотношения частоты ФП в группах мужчин и женщин в регионе, поскольку демографические показатели пациентов в процесс формирования выборки зависели от многих факторов. В частности, многообразие причин, по которым пациенты с ФП посещали поликлинику, а также приверженность их к обращению за врачебной помощью. Одновременно, коморбидность, свойственная пациентам пожилого и старческого возраста, и более частое посещение ими поликлиники по сравнению с пациентами более молодыми, по-видимому, во многом предопределило средний возраст участников исследования (74,2 г). Наблюдение в частных медицинских структурах более свойственно лицам трудоспособного возраста как более обеспеченным. В то же время согласно данным последней версии национальных рекомендаций распространенность ФП нарастает с возрастом и именно в группе лиц старше 75 лет является максимальной.

Уникальным для отечественных исследований ФП является представление практически полной информации о длительной выживаемости пациентов, включенных в регистр изначально. Из 212 участников исследования через 10,5 лет удалось получить информацию о статусе "жив-умер" о 203 (95,8%) больных. Причина смерти была установлена у 133 из 164 (181,1%) погибших пациентов. Ведущей причиной смерти были ССЗ, в первую очередь, поражение церебрального сосудистого русла.

Последнее согласуется с данными, полученными как в отечественных, так и зарубежных регистрах. Вместе с тем термин "инсульт" как непосредственная причина смерти фигурировал в медицинской документации только у восьми пациентов, хотя общее число эпизодов острого нарушения мозгового кровообращения в анамнезе и периоде наблюдения составило74 (в том числе 7 повторных). При анализе медицинской документации пришлось констатировать достаточно свободное обращение практическими врачами с официально принятым перечнем причин смерти. В качестве таковых часто фигурировали не совсем корректные термины. В любом случае смертность среди пожилых пациентов в нашем исследовании была достаточно высокой. Уже в первые 12 месяцев наблюдения умерли 23 человека, а всего в 2013-2014 г.г. — 55, то есть более четверти всей выборки. Этот показатель значительно превышает таковой, полученный в сходном регистре РЕКВАЗА ФП РЯЗАНЬ [15]. Возможно, это связано с более высоким средним возрастом пациентов в нашей выборке, поскольку в дальнейшем этот показатель составлял от 9,8 до 13% ежегодно и только в последние три года наблюдения превысил 20%.

Ограничения исследования

Исследование лимитировалось спецификой включения пациентов в регистр. Оно проводилось с 01 января по 31 декабря 2013 г. в день первого в году посещения больным с ФП поликлиники независимо от причины обращения. В силу коморбидности пожилые пациенты чаще обращаются за амбулаторной помощью. Это привело к достаточно высоким показателям среднего возраста как в группе мужчин, так и женщин. Оценку состояния здоровья пациентов затрудняли дефекты в оформлении медицинской документации лечащими врачами, в частности отклонение от признанной терминологии в указании причин смерти.

Заключение

Пациенты с ФП в амбулаторной практике, представленные преимущественно лицами пожилого возраста, являются группой с высокой частотой сердечно-сосудистых осложнений и смертельных исходов. В наблюдаемой группе амбулаторных больных с ФП ежегодная смертность превысила 10%, а в течение 10 лет умерло более 3/4 (77,4%). При этом ведущей причиной смерти была кардиоваскулярная патология (67,7%) и, в первую очередь, церебральные сосудистые осложнения.

Отношения и Деятельность. Нет.

Relationships and Activities. None.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Минздрава России

Funding. The study was performed with the support of National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine

Список литературы

1. Benjamin EJ, Muntner P, Alonso A, et al.; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics — 2019 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2019;139(10):e56-e528. DOI:10.1161/CIR.0000000000000659.

2. Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014;129(8):837-47. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119.

3. Colilla S, Crow A, Petkun W, et al. Estimates of current and future incidence and prevalence of atrial fibrillation in the U.S. adult population. Am J Cardiol. 2013;112(8):1142-7. DOI:10.1016/j.amjcard.2013.05.063.

4. Krijthe BP, Kunst A, Benjamin EJ, et al. Projections on the number of individuals with atrial fibrillation in the European Union, from 2000 to 2060. Eur Heart J. 2013;34(35):2746-51. DOI:10.1093/eurheartj/eht280.

5. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. Рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии. Российский кардиологический журнал. 2021;26(9):4701 DOI:10.15829/1560-4071-2021-4701.

6. D’Agostino RB Sr, Vasan RS, Pencina MJ, et al. General cardiovascular risk profile for use in primary care: the Framingham Heart Study. Circulation. 2008;117(6):743-53. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.699579.

7. Marini C, De Santis F, Sacco S, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischemic stroke. Results from a population-based study. Stroke. 2005;36(6):1115-1119. DOI:10.1161/01.STR.0000166053.83476.4a.

8. Гераскина Л. А., Алиева М. М., Фонякин А. В. и др. Повторный ишемический инсульт при фибрилляции предсердий: частота, гетерогенность, профилактика. Атеротромбоз. 2020;(2):7-16. DOI:10.21518/2307-1109-2020-2-7-16.

9. Perera KS, Vanassche T, Bosch J, et al. Global Survey of the Frequency of Atrial Fibrillation — Associated Stroke: Embolic Stroke of determined Source Global Registry. Stroke. 2016;47(9):2197-2202. DOI:10.1161/STROKEAHA.116.013378.

10. Шляхто Е. В., Виллевальде С. В., Ежов А. В., и др. Клинический портрет пациента с фибрилляцией предсердий в Российской Федерации. Данные глобального регистра GLORIA AF. Российский кардиологический журнал. 2017;9(149):21-27. DOI:10.15829/1560-4071-2017-9-21-27.

11. Якусевич В. В., Позднякова Е. М., Якусевич В. Вл., и др. Амбулаторный пациент с фибрилляцией предсердий: основные характеристики. Первые данные регистра РеЕКВАЗА ФП Ярославль. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2015;11(2):149-152. DOI:10.1234/1819-6446-2015-2-149-152.

12. Дружилов М. А., Кузнецова Т. Ю., Дружилова О. Ю., и др. Фибрилляция предсердий и хроническая болезнь почек: основные клинические характеристики пациентов в отдельных субъектах Российской Федерации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(4):3544. DOI:10.15829/1728-8800-2023-3544.

13. Nieuwlaat R, Capucci A, Camm AJ, et al. Atrial fibrillation management: a prospective survey in ESC member countries: the Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Eur Heart J. 2005;26:2422-234. DOI:10.1093/eurheartj/ehi505.

14. Nabauer M, Gerth A, Limbourg T, et al. The Registry of the German Competence NETwork on Atrial Fibrillation: patient characteristics and initial management. Europace. 2009;11(4):423-34 16. DOI:10.1093/europace/eun369.

15. Лукьянов М. М., Бойцов С. А., Якушин С. С., и др. Амбулаторно-поликлинический РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний (РЕКВАЗА): данные проспективного наблюдения, оценка риска и исходы у больных с фибрилляцией предсердий. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2014;10(5):470-480. DOI:10.20996/1819-6446-2014-10-5-470-480.

16. Лукьянов М. М., Марцевич С. Ю., Якушин С. С., и др. Контроль показателя международного нормализованного отношения на фоне терапии варфарином у больных с фибрилляцией предсердий в амбулаторной и госпитальной практике (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2018;14(1):40-46. DOI:10.20996/1819-6446-2018-14-1-40-46.

17. Лукьянов М. М., Марцевич С. Ю., Драпкина О. М., и др. Терапия оральными антикоагулянтами у больных с фибрилляцией предсердий в амбулаторной и госпитальной медицинской практике (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2019;15(4):538-545. DOI:10.20996/1819-6446-2019-15-4-538-545.

18. Лукьянов М. М., Андреенко Е. Ю., Марцевич С. Ю., и др. Больные с фибрилляцией предсердий в клинической практике: коморбидность, медикаментозное лечение и исходы (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2020;16(6):888-898. DOI:10.20996/1819-6446-2020-12-01.

19. Лукьянов М. М., Марцевич С. Ю., Андреенко Е. Ю., и др. Сочетание фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца у пациентов в клинической практике: сопутствующие заболевания, фармакотерапия и исходы (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2021;17(5):702-711. DOI:10.20996/1819-6446-2021-10-03.

20. Лукьянов М. М., Марцевич С. Ю., Мареев Ю. В., и др. Больные с сочетанием фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности в клинической практике: сопутствующие заболевания, медикаментозное лечение и исходы. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2021;17(6):816-824. DOI:10.20996/1819-6446-2021-12-05.

21. Шапкина М. Ю., Маздорова Е. В., Авдеева Е. М., и др. Динамика частоты фибрилляции предсердий в российской популяционной выборке за 13 лет наблюдения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022;21(8):3108. DOI:10.15829/1728-8800-2022-3108.

22. Мареев Ю. В., Поляков Д. С., Виноградова Н. Г. и др. ЭПОХА: Эпидемиология фибрилляции предсердий в репрезентативной выборке Европейской части Российской Федерации. Кардиология. 2022;62(4):12-19. DOI:10.18087/cardio.2022.4.n1997

23. Аракелян М. Г., Бокерия Л. А., Васильева Е. Ю., и др. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(7):4594. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4594

24. Siddiqi HK, Vinayagamoorthy M, Gencer B, et al. Sex Differences in Atrial Fibrillation Risk: The VITAL Rhythm Study. JAMA Cardiol. 2022;7(10):1027-1035. DOI:10.1001/jamacardio.2022.2825.

Об авторах

В. В. ЯкусевичРоссия

Якусевич Владимир Валентинович.

Ярославль

В. Вл. Якусевич

Россия

Якусевич Владимир Владимирович.

Ярославль

С. Ю. Марцевич

Россия

Марцевич Сергей Юрьевич.

Москва

М. М. Лукьянов

Россия

Лукьянов Михаил Михайлович.

Москва

О. М. Драпкина

Россия

Драпкина Оксана Михайловна.

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Якусевич В.В., Якусевич В.В., Марцевич С.Ю., Лукьянов М.М., Драпкина О.М. Пациенты с фибрилляцией предсердий в реальной амбулаторной практике: клиническая характеристика и исходы за 10-летний период наблюдения (данные регистра РЕКВАЗА ФП — Ярославль). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(5):486-494. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2945. EDN: DZRUER

For citation:

Yakusevich V.V., Yakusevich V.V., Martsevich S.Yu., Lukyanov M.M., Drapkina O.M. Patients with atrial fibrillation in outpatient practice: clinical characteristics and outcomes over a 10-year observation period (data from the REQUAZA AF registrу — Yaroslavl). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(5):486-494. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2945. EDN: DZRUER