Перейти к:

Возможности определения интрамиокардиального фиброза на основе расчета объема внеклеточного пространства с помощью двухэнергетической компьютерной томографии

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2982

EDN: KIRZLA

Аннотация

Увеличение объема внеклеточного пространства (extracellular volume, ECV) миокарда левого желудочка (ЛЖ) является важным показателем морфологии ЛЖ и рассматривается как синоним фиброза миокарда, а также как достоверный маркер повреждения миокарда и нарушения сердечной функции. Точные методы выявления и оценки фиброза миокарда очень важны для клинической практики. В настоящее время стандартом визуализации миокардиального фиброза является магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца с контрастированием в режиме отсроченного гадолиниевого усиления или с применением технологии Т1-картирования (что возможно без введения контрастного препарата), однако у этих методик есть ограничения. Избежать их позволяет применение двухэнергетической компьютерной томографии (ДЭКТ), позволяющей идентифицировать миокардиальный фиброз, в том числе мелкоочаговый, двумя различными способами (методика субтракции и методика определения плотности йода). Проведенный авторами анализ литературы показал хорошую сопоставимость результатов МРТ и ДЭКТ в определении ECV у пациентов с различными заболеваниями сердца как ишемической, так и неишемической природы, в том числе кардиомиопатиями, аортальным стенозом, легочной гипертензией, саркоидозом, амилоидозом. Кроме того, применение методики ДЭКТ для определения наличия миокардиального фиброза возможно и при подозрении на воспалительное поражение сердца. Помимо оценки эффективности ДЭКТ по сравнению с МРТ, были проанализированы различные протоколы сканирования, поскольку единого мнения по поводу оптимального режима введения контрастного препарата в настоящее время не существует. Также отдельно рассмотрен вопрос о лучевой нагрузке в современных ДЭКТ-сканерах. Авторами было показано, что ДЭКТ является важным инструментом для определения ECV, что представляет интерес для клинической практики.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мершина Е.А., Филатова Д.А., Лисицкая М.В., Рыжкова Е.В., Мясников Р.П., Синицын В.Е. Возможности определения интрамиокардиального фиброза на основе расчета объема внеклеточного пространства с помощью двухэнергетической компьютерной томографии. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(6):565-571. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2982. EDN: KIRZLA

For citation:

Mershina E.A., Filatova D.A., Lisitskaya M.V., Ryzhkova E.V., Myasnikov R.P., Sinitsyn V.E. Potential for intramyocardial fibrosis detection based on estimation of extracellular volume using dual-energy computed tomography. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(6):565-571. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2982. EDN: KIRZLA

Введение

Внеклеточное пространство миокарда играет ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний благодаря своей активности в отношении цитокинов и близости к кардиомиоцитам: оно в основном состоит из фибриллярного коллагена I типа, который обеспечивает жесткость архитектоники миокарда. Увеличение объема внеклеточного пространства (extracellular volume, ECV) часто рассматривается как синоним фиброза миокарда, а также, как достоверный маркер повреждения миокарда и нарушения сердечной функции [1-3]. Миокардиальный фиброз является субстратом для развития аритмий, нарушает процессы сокращения и расслабления миокарда и в конечном итоге может привести к сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти [4][5]. Точные методы выявления и оценки фиброза миокарда способствуют правильной дифференциальной диагностике многих заболеваний.

В настоящее время стандартом неинвазивной визуализации миокарда является магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) с контрастированием в режиме отсроченного гадолиниевого усиления, которая даёт возможность оценки очагового фиброза, отека и внеклеточного накопления различных веществ (например, амилоида) [6][7]. Тем не менее, возможности оценки диффузного миокардиального фиброза в режиме отсроченного гадолиниевого усиления ограничены.

В последнее время для количественной оценки миокардиального фиброза применяется методика измерения ECV на основе Т1-картирования до и после введения контрастного препарата [8]. Измерение ECV основано на оценке соотношения концентрации внеклеточного трейсера между миокардом и кровью (т.е. коэффициента разделения) в сочетании с оценкой объема распределения крови (1 — гематокрит) [9]. Финальный расчет производится по формуле:

ECV = (1 — гематокрит) × (ΔR миокарда) / (ΔR крови) × 100, где

ΔR — разница значений параметра Т1 до и после введения контрастного препарата (в мс).

Несмотря на признанную эффективность, МРТ имеет некоторые ограничения: тяжелое нарушение функции почек, наличие несовместимых с МРТ имплантированных устройств, клаустрофобия и достаточно длительное время сканирования не позволяют проводить исследование у ряда пациентов с подозрением на фиброз миокарда.

В качестве альтернативной методики для оценки миокардиального фиброза применяется двухэнергетическая компьютерная томография (ДЭКТ) с отсроченным йодным усилением. Принцип методики основан на сходстве фармакокинетики гадолиний- и йод-содержащих контрастных веществ [10]. К достоинствам данной методики относятся доступность, быстрота получения изображений, возможность визуализации коронарных артерий, а также возможность использования у пациентов с механическими устройствами или находящихся на диализе. Компьютерная томография (КТ) сердца позволяет получать изображения за короткое время с хорошим пространственным разрешением. Основными ограничениями ДЭКТ признаются лучевая нагрузка и относительно низкое контрастное разрешение по сравнению с МРТ.

ДЭКТ позволяет охарактеризовать состав материала, основываясь на его элементном составе. Несмотря на то, что возможность разложения материалов на элементный состав с помощью двухэнергетического метода известна с конца 1970-х годов, клиническое применение данной методики было ограниченным на первых КТ-сканерах за счет необходимости проведения двух последовательных сканирований. В 2006 г. впервые в мире были представлены двухэнергетические томографы с двумя источниками излучения, позволяющие проводить одновременное сканирование на двух разных рентгеновских спектрах: 80 и 140 кВ. Получение полихроматического спектра ослабления возможно тремя принципиально разными способами. Первый вариант — DSCT (dual source computed tomography, двухисточниковая компьютерная томография), подразумевает наличие сканера с двумя источниками рентгеновского излучения и двумя детекторами. Второй вариант — SSDE (single source dual energy, моноисточниковая ДЭКТ), подразумевает быстрое переключение напряжения на рентгеновской трубке у томографа с одним источником энергии. Для третьей технологии — DLCT (dual-layer computed tomography, двухслойная компьютерная томография) применяется сканер с двумя рядами детекторов разной чувствительности [11].

Существует два метода измерения ECV миокарда с помощью КТ: метод субтракции (вычитания) (ECV sub) и метод определения плотности йода (ECV iodine). Метод ECV sub может использоваться со стандартными данными моноэнергетической КТ (МЭКТ) и требует получения изображений равновесной фазы до и после контрастирования для расчета внеклеточного распространения контрастного вещества на основе постепенного ослабления излучения. Расчет производится по формуле:

ECV sub (%) = (1 — Hct) x (Δ myo / Δ blood) x 100%, где

Hct — гематокрит, Δ myo — разница в плотности (в единицах Хаунсфилда) между пост- и преконтрастным миокардом, Δ blood — разница в плотности между пост- и преконтрастной кровью в полости ЛЖ.

Исследованиями было показано повышение значения параметра ECV у пациентов с различными заболеваниями (инфаркт миокарда, амилоидоз сердца) [12][13]. Этот метод имеет свои ограничения, поскольку миокард и кровь зачастую плохо различимы на доконтрастных КТ-изображениях, а возможность неправильной регистрации до- и постконтрастных КТ-изображений может снизить точность расчета. Разница в качестве до- и постконтрастных изображений также может снижать точность измерений; на это также влияет наличие у пациента нарушений ритма сердца.

Способ определения плотности йода имеет преимущества: не требуется предварительное нативное сканирование, а в качестве исходных используются постконтрастные изображения в отсроченную фазу, что повышает точность определения границ миокарда и снижает лучевую нагрузку. При этом изображения показывают распределение йода в вокселе, а измерение ECV проводится без использования данных нативной фазы контрастирования. Расчет в этом случае производится по формуле:

ECV iodine (%) = (1 — Hct) x (myo iodine) / (blood iodine) x 100%, где

Hct — гематокрит, myo iodine — плотность йода в миокарде; blood iodine — плотность йода в полости ЛЖ.

В ходе исследования T. Emoto и соавт. проводилось сравнение двух описанных методик измерения ECV, в качестве референсного метода использовалась МРТ. Было показано, что значения ECV, полученные при помощи обеих методик, хорошо сопоставимы с МРТ; ECV iodine оказалась чуть более точным методом, менее чувствительным к частоте сердечных сокращений, по сравнению с ECV sub [14].

Многие исследования продемонстрировали клиническую значимость измерения ECV при различных заболевания сердца. Известно, что изменения внеклеточного матрикса играют важную роль в развитии сердечной недостаточности: диффузный фиброз миокарда ассоциирован с неишемической кардиомиопатией (КМП) и повышением жесткости стенки левого желудочка (ЛЖ), что приводит к нарушению его сократительной функции [3][15]. По данным R. X. Qi и соавт., значение ECV значимо выше у пациентов с сердечной недостаточностью без ишемической болезни сердца (ИБС) по сравнению с контрольной группой здоровых людей [16]. Также выявлена связь повышения ECV с возрастом, наличием артериальной гипертензии, а также такими показателями морфологии и функции сердца, как содержание мозгового натриуретического пептида (NT-proBNP), конечно-диастолическим и конечносистолическим объемом ЛЖ, объемом левого предсердия [16].

В исследовании A. F. Abadia и соавт. группа миокардиального фиброза включала пациентов как с постишемическими рубцами, так и с признаками некоронарогенного поражения миокарда. В результате у первых были получены более высокие значения ECV, что отражает более выраженные фиброзные изменения в рубцах после инфаркта, чем в случае диффузного мелкочагового фиброза при неишемическом поражении [17]. В исследовании A. Yamada и соавт. для выявления фиброзных изменений миокарда у пациентов на гемодиализе ДЭКТ проводилась после проведения стресс-перфузии миокарда и КТ-коронароангиографии. В результате в группе гемодиализа значение ECV оказалось значимо выше, чем в группе контроля [18].

Параметр ECV отражает наличие не только фиброза, но и отека миокарда. Так, в работе S. A. Si-Mohamed и соавт. было показано, что значение ECV, измеренное с помощью ДЭКТ, является маркером тяжести течения миокардита и может быть использовано для определения наличия острого миокардита в группе пациентов с подозрением на это состояние [19]. Авторы показали, что пороговое значение ECV 31,6% обладает чувствительностью 80% и специфичностью 78% в отношении диагноза "миокардит". Таким образом, ECV является показателем диффузного повреждения миокарда различной этиологии.

Цель исследования — оценка эффективности ДЭКТ по сравнению с МРТ в определении ECV у пациентов с различными заболеваниями сердца по данным литературы.

Материал и методы

Поиск опубликованных исследований, оценивающих эффективность определения ECV с помощью ДЭКТ по сравнению с МРТ, проводился на базах PubMed, GoogleScolar, e-library: запрос включал в себя различные сочетания ключевых фраз на русском и английском языках: "внеклеточное пространство", "миокардиальный фиброз", "двухэнергетическая компьютерная томография", "dual-energy computed tomography", "extracellular volume" ("ECV"). Всего по заданному запросу было получено 35 результатов, из которых в число анализируемых вошло 11 полнотекстовых статей, опубликованных в период с 2016 по 2023 гг.

Результаты

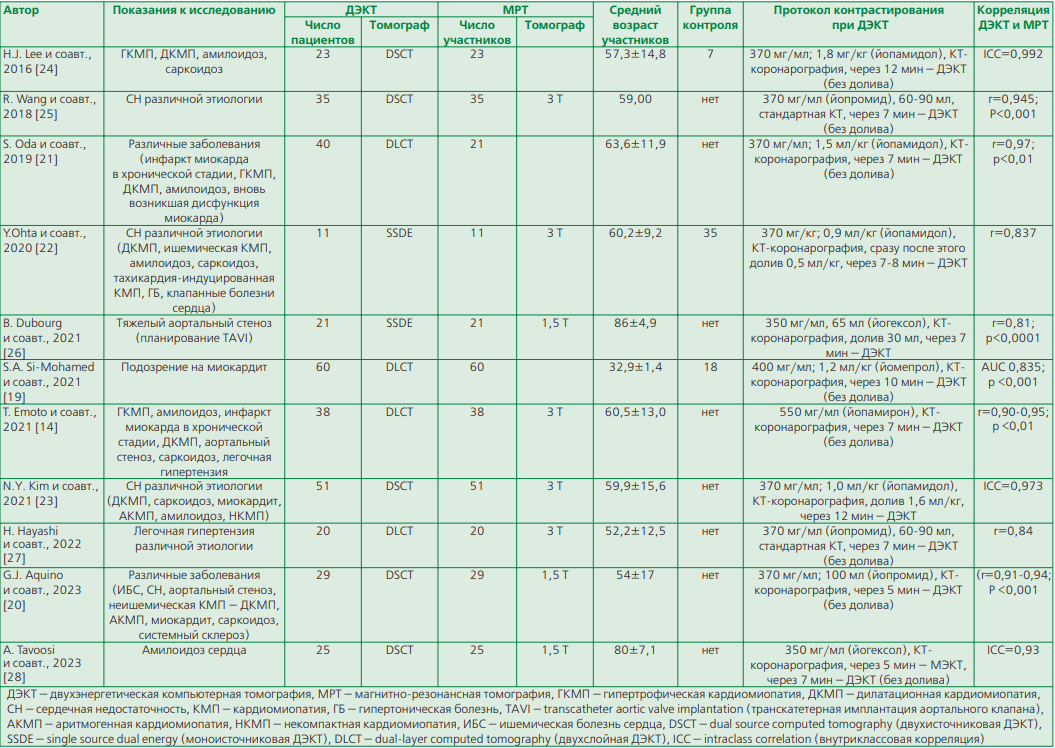

Всего в исследованиях, вошедших в анализ, приняли участие 334 человека (с учетом контрольных групп в четырех исследованиях — 394 человека), средний возраст 61,3±14,3 год. Подробные данные об исследованиях отражены в табл. 1.

Стоит отметить, что пациенты, включенные в различные исследования, достаточно гетерогенны с точки зрения клинической картины. В семь исследований включались пациенты с сердечной недостаточностью различного генеза: как ишемического, так и неишемического (различные КМП — дилатационная, гипертрофическая, аритмогенная, некомпактная, тахикардия-индуцированная; амилоидоз, саркоидоз, аортальный стеноз, системный склероз) [14][20-25]. Другие исследования включали пациентов с одним заболеванием: исследование B. Dubourg и соавт. — пациентов с тяжелым аортальным стенозом [26], исследование H. Hayashi и соавт. — пациентов с легочной гипертензией различного генеза [27], исследование A. Tavoosi и соавт. — пациентов с амилоидозом сердца [28], исследование S. A. Si-Mohamed и соавт. — пациентов с подозрением на миокардит [19]. Количество пациентов в группах исследования варьировалось от 11 до 60 человек. Средний возраст пациентов был максимальным в исследовании тяжелого аортального стеноза, минимальным — в исследовании миокардита.

Всем пациентам, включенным в исследования, проводили ДЭКТ с контрастированием и МРТ с контрастированием (в том числе в режиме Т1-картирования). В пяти случаях для получения ДЭКТ-изображений был использован двухисточниковый сканер, в четырех случаях — сканер с двумя слоями детекторов, в двух случаях — моноисточниковый сканер. МРТ в пяти случаях проводилась на томографе с напряженностью магнитного поля 3 Т, в трех случаях — 1,5 Т, в трех статьях напряженность поля не была указана.

Стоит отметить, что единого стандарта для протокола сканирования в режиме ДЭКТ в настоящее время не существует. В проведенном анализе авторы использовали два принципиально разных подхода (с последующими вариациями): с добавлением дополнительного объема контрастного препарата после проведения КТ-коронарографии перед проведением ДЭКТ и без добавления. Минимальное время задержки (5 мин) было выбрано в исследовании G. J. Aquino и соавт. [20], максимальное (12 мин) — в исследовании H. J. Lee и соавт. [24]. Обычно используется болюсное введение контраста со скоростью 3-5 мл/с. S. Bandula и соавт. показали, что при использовании протокола с болюсным введением 1 мг/кг контрастного препарата со скоростью 3 мл/с, после чего следует введение 1,88 мл/кг в ч, достигается наиболее оптимальное и стабильное равновесное состояние для измерения ECV. Тем не менее, время задержки в данном случае составляет 25 мин, что может быть проблематично для выполнения в условиях реальной клинической практики [29]. Другими авторами было показано, что протокол с болюсным введением препарата и задержкой 10 мин также позволяет достичь стабильного равновесия для точного измерения ECV, значение которого получается сопоставимым с данными МРТ и гистологического исследования [13][30]. В целом многие авторы сходятся во мнении, что достаточное время задержки составляет в среднем 7-8 мин, но не менее 5 мин [21, 31]. Что касается дозы контрастного препарата, то литературные данные свидетельствуют о том, что наиболее оптимальным вариантом является введение 520-660 мг йода/кг массы тела [21][24][31]. Таким образом, существуют различные варианты протоколов ДЭКТ, позволяющие проводить измерение ECV оптимального качества, и необходимы дополнительные исследования на эту тему для выбора наиболее оптимального варианта для практического применения.

Результаты проанализированных исследований свидетельствуют об эффективности ДЭКТ для оценки ECV: выявлена хорошая корреляция между значениями ECV, полученными при ДЭКТ и МРТ (во всех исследованиях присутствует небольшая погрешность, в исследовании R. Wang и соавт. было отмечено, что ДЭКТ в целом может несколько завышать показатели ECV по сравнению с МРТ, однако разница статистически незначима [25]). Коэффициенты корреляции варьировали в пределах от 0,81 до 0,97; коэффициент внутриклассовой корреляции (ICC) — от 0,93 до 0,972, что соответствует сильной прямой корреляции.

Исследования B. Dubourg и соавт. и A. Tavoosi и соавт. представляют интерес в связи с тем, что наряду с данными ECV, полученными при ДЭКТ и МРТ, сопоставлялись данные, полученные при МЭКТ: выявлено, что у пациентов с амилоидозом сердца и тяжелым аортальным стенозом значения ECV, полученные при МЭКТ, хорошо коррелируют с данными ДЭКТ и МРТ [26][28].

Совокупность данных литературы и результатов данного обзора свидетельствует о том, что повышение ECV является интегральным показателем наличия у пациента многих факторов сердечно-сосудистого риска. Так, Y. Kurita и соавт. выявили связь повышения ECV с возрастом [32], а R. X. Qi и соавт. — с повышением артериального давления [16]; впрочем, взаимосвязь между другими факторами риска и ECV все еще нуждается в проверке на больших выборках пациентов. Кроме того, было показано, что даже после поправки на пол, возраст, индекс массы тела, курение и прием алкоголя увеличение ECV по-прежнему приводило к повышению риска развития сердечной недостаточности без ИБС [16]. На сегодняшний день ECV можно использовать в качестве маркера для оценки возникновения у пациента неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, а также для оценки прогноза [33].

Стоит отметить, что для оценки ECV возможно применение не только фактического гематокрита, но и синтетического, который можно рассчитать с использованием показателя виртуального ослабления крови (VUE, virtual unenhanced attenuation of blood), который получается в результате разложения материала и расчета концентрации йода в каждом вокселе. Исследование N. Y. Kim и соавт. показало хорошую корреляцию между значениями ECV, рассчитанными с помощью фактического и синтетического показателей гематокрита, а также между обоими этими показателями и значением ECV, полученным по результатам МРТ [23]. Таким образом, современные технологии сканирования позволяют проводить измерение ECV без необходимости обеспечения взятия крови сразу до или после исследования.

Одна из проблем применения ДЭКТ — потенциальное увеличение дозы облучения, которую получает пациент во время исследования. Существует предположение, что ДЭКТ сопровождается облучением в высокой дозе, однако ее величина варьирует в зависимости от применения различных технологий (сканер с переключением киловольтажа и детекторы с двойным слоем различаются по данной характеристике, при этом первые дают более низкую дозу облучения), протоколов, а также времени сканирования. В ходе нескольких исследований было показано, что двухисточниковая ДЭКТ подвергает пациентов такой же лучевой нагрузке, что и рутинная МЭКТ [34, 35], а более поздние исследования показали, что лучевая нагрузка при проведении одноисточниковой ДЭКТ с переключением тока на трубке также не превышает дозу при МЭКТ [36]. В целом поглощенная доза рентгеновского излучения при проведении ДЭКТ не превышает значений, рекомендованных Американской коллегией радиологов, и примерно на 20% выше дозы, получаемой при рутинной КТ для данного региона тела [35]. Снижению дозы облучения способствует применение проспективной синхронизации с ЭКГ, а также итеративных алгоритмов постпроцессинговой обработки изображений.

Таблица 1. Исследования, посвященные сравнению методик ДЭКТ и МРТ при оценке ECV

Заключение

Многие авторы сходятся во мнении, что повышение значения ECV является результатом различных патологических событий в миокарде и в целом отражает повышенный сердечно-сосудистый риск, поэтому количественное определение ECV имеет важное клиническое значение для грамотного назначения терапии и определения прогноза. Параметр ECV может быть использован не только при диагностике ишемических и неишемических КМП, но и в качестве одного из признаков миокардита при наличии соответствующих клинических и лабораторных данных.

ДЭКТ в последние годы становится все более полезным неинвазивным инструментом для оценки состояния миокарда. Исследованиями доказана воспроизводимость ДЭКТ, то есть хорошая корреляция между значениями ECV, полученными при ДЭКТ и МРТ. Методика ДЭКТ является удобной, что позволит ей в будущем войти в клиническую практику, несмотря на ограничения, главным из которых является лучевая нагрузка на пациента. Существуют различные варианты протоколов сканирования, и необходимы дополнительные исследования для сравнения их эффективности.

Отношения и Деятельность. Нет.

Relationships and Activities. None.

Финансирование. Исследование проведено при поддержке Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Funding. The study was performed with the support of Medical Research and Education Centre of Lomonosov Moscow State University.

Список литературы

1. Mewton N, Liu CY, Croisille P, et al. Assessment of Myocardial Fibrosis With Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol. 2011;57(8):891-903. DOI:10.1016/j.jacc.2010.11.013.

2. Shao J, Jiang JS, Wang XY, et al. Measurement of myocardial extracellular volume using cardiac dual-energy computed tomography in patients with ischaemic cardiomyopathy: a comparison of different methods. Int J Cardiovasc Imaging. 2022;38:1591-1600. DOI:10.1007/s10554-022-02532-z.

3. González A, Schelbert EB, Díez J, Butler J. Myocardial Interstitial Fibrosis in Heart Failure: Biological and Translational Perspectives. J Am Coll Cardiol. 2018;71(15):1696-706. DOI:10.1016/j.jacc.2018.02.021.

4. Синицын В. Е., Мершина Е. А., Ларина О. М. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике кардиомиопатий. Клиническая и экспериментальная хирургия. 2014;(1):54-63.

5. Мершина Е. А., Синицын В. Е., Ларина О. М. Магнитно-резонансная томография сердца в диагностике гипертрофической кардиомиопатии и стратификации риска внезапной сердечной смерти. Клиническая и экспериментальная хирургия. 2019;7(3):70-8. DOI:10.24411/2308-1198-2019-13008.

6. Nathan M, Ying LC, Pierre C, et al. Assessment of Myocardial Fibrosis with Cardiac Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol. 2011;57(8):891-903. DOI:10.1016/j.jacc.2010.11.013.

7. Vogel-Claussen J, Rochitte CE, Wu KC, et al. Delayed enhancement MR imaging: utility in myocardial assessment. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. 2006;26(3):795-810. DOI:10.1148/rg.263055047.

8. Messroghli DR, Moon JC, Ferreira VM, et al. Clinical recommendations for cardiovascular magnetic resonance mapping of T1, T2, T2* and extracellular volume: A consensus statement by the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) endorsed by the European Association for Cardiovascular Imaging (EACVI). J Cardiovasc Magn Reson. 2017;19(1):75. DOI:10.1186/s12968-017-0389-8.

9. Schelbert EB, Testa SM, Meier CG, et al. Myocardial extravascular extracellular volume fraction measurement by gadolinium cardiovascular magnetic resonance in humans: slow infusion versus bolus. J Cardiovasc Magn Reson. 2011;13(1):16. DOI:10.1186/1532-429X-13-16.

10. Schuleri KH, George RT, Lardo AC. Applications of cardiac multidetector CT beyond coronary angiography. Nat Rev Cardiol. 2009;6(11):699-710. DOI:10.1038/nrcardio.2009.172.

11. Danad I, Fayad ZA, Willemink MJ, Min JK. New Applications of Cardiac Computed Tomography: Dual-Energy, Spectral, and Molecular CT Imaging. JACC Cardiovasc Imaging. 2015;8(6):710-23. DOI:10.1016/j.jcmg.2015.03.005.

12. Treibel TA, Bandula S, Fontana M, et al. Extracellular volume quantification by dynamic equilibrium cardiac computed tomography in cardiac amyloidosis. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2015;9(6):585-92. DOI:10.1016/j.jcct.2015.07.001.

13. Jablonowski R, Wilson MW, Do L, et al. Multidetector CT measurement of myocardial extracellular volume in acute patchy and contiguous infarction: validation with microscopic measurement. Radiology. 2015;274(2):370-8. DOI:10.1148/radiol.14140131.

14. Emoto T, Oda S, Kidoh M, et al. Myocardial Extracellular Volume Quantification Using Cardiac Computed Tomography: A Comparison of the Dual-energy Iodine Method and the Standard Subtraction Method. Acad Radiol. 2021;28(5):e119-26. DOI:10.1016/j.acra.2020.03.019.

15. Aoki T, Fukumoto Y, Sugimura K, et al. Prognostic impact of myocardial interstitial fibrosis in non-ischemic heart failure. Comparison between preserved and reduced ejection fraction heart failure. Circ J. 2011;75(11):2605-13. DOI:10.1253/circj.cj-11-0568.

16. Qi RX, Shao J, Jiang JS, et al. Myocardial extracellular volume fraction quantitation using cardiac dual-energy CT with late iodine enhancement in patients with heart failure without coronary artery disease: A single-center prospective study. Eur J Radiol. 2021;140:109743. DOI:10.1016/j.ejrad.2021.109743.

17. Abadia AF, van Assen M, Martin SS, et al. Myocardial extracellular volume fraction to differentiate healthy from cardiomyopathic myocardium using dual-source dual-energy CT. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2020;14(2):162-7. DOI:10.1016/j.jcct.2019.09.008.

18. Yamada A, Kitagawa K, Nakamura S, et al. Quantification of extracellular volume fraction by cardiac computed tomography for noninvasive assessment of myocardial fibrosis in hemodialysis patients. Sci Rep. 2020;10(1):15367. DOI:10.1038/s41598-020-72417-5.

19. Si-Mohamed SA, Restier LM, Branchu A, et al. Diagnostic Performance of Extracellular Volume Quantified by Dual-Layer Dual-Energy CT for Detection of Acute Myocarditis. J Clin Med. 2021;10(15):3286. DOI:10.3390/jcm10153286.

20. Aquino GJ, O’Doherty J, Schoepf UJ, et al. Myocardial Characterization with Extracellular Volume Mapping with a First-Generation Photon-counting Detector CT with MRI Reference. Radiology. 2023;307(2):e222030. DOI:10.1148/radiol.222030.

21. Oda S, Emoto T, Nakaura T, et al. Myocardial Late Iodine Enhancement and Extracellular Volume Quantification with Dual-Layer Spectral Detector Dual-Energy Cardiac CT. Radiol Cardiothorac Imaging. 2019;1(1):e180003. DOI:10.1148/ryct.2019180003.

22. Ohta Y, Kishimoto J, Kitao S, et al. Investigation of myocardial extracellular volume fraction in heart failure patients using iodine map with rapid-kV switching dual-energy CT: Segmental comparison with MRI T1 mapping. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2020;14(4):349-55. DOI:10.1016/j.jcct.2019.12.032.

23. Kim NY, Im DJ, Youn JC, et al. Synthetic Extracellular Volume Fraction Derived Using Virtual Unenhanced Attenuation of Blood on Contrast-Enhanced Cardiac Dual-Energy CT in Nonischemic Cardiomyopathy. Am J Roentgenol. 2022;218(3):454-61. DOI:10.2214/AJR.21.26654.

24. Lee HJ, Im DJ, Youn JC, et al. Myocardial Extracellular Volume Fraction with Dual-Energy Equilibrium Contrast-enhanced Cardiac CT in Nonischemic Cardiomyopathy: A Prospective Comparison with Cardiac MR Imaging. Radiology. 2016;280(1):49-57. DOI:10.1148/radiol.2016151289.

25. Wang R, Liu X, Schoepf UJ, et al. Extracellular volume quantitation using dualenergy CT in patients with heart failure: Comparison with 3T cardiac MR. Int J Cardiol. 2018;268:236-40. DOI:10.1016/j.ijcard.2018.05.027.

26. Dubourg B, Dacher JN, Durand E, et al. Single-source dual energy CT to assess myocardial extracellular volume fraction in aortic stenosis before transcatheter aortic valve implantation (TAVI). Diagn Interv Imaging. 2021;102(9):561-70. DOI:10.1016/j.diii.2021.03.003.

27. Hayashi H, Oda S, Emoto T, et al. Myocardial extracellular volume quantification by cardiac CT in pulmonary hypertension: Comparison with cardiac MRI. Eur J Radiol. 2022;153:110386. DOI:10.1016/j.ejrad.2022.110386

28. Tavoosi A, Brito JB de O, El Mais H, et al. Dual versus single energy cardiac CT to measure extra cellular volume in cardiac amyloidosis: Correlations with cardiac MRI. Int J Cardiol Heart Vasc. 2023;44:101166. DOI:10.1016/j.ijcha.2022.101166.

29. Bandula S, White SK, Flett AS, et al. Measurement of myocardial extracellular volume fraction by using equilibrium contrast-enhanced CT: validation against histologic findings. Radiology. 2013;269(2):396-403. DOI:10.1148/radiology.13130130.

30. Nacif MS, Kawel N, Lee JJ, et al. Interstitial myocardial fibrosis assessed as extracellular volume fraction with low-radiation-dose cardiac CT. Radiology. 2012;264(3):876-83. DOI:10.1148/radiol.12112458.

31. Ohta Y, Kitao S, Yunaga H, et al. Myocardial Delayed Enhancement CT for the Evaluation of Heart Failure: Comparison to MRI. Radiology. 2018;288(3):682-91. DOI:10.1148/radiol.2018172523.

32. Kurita Y, Kitagawa K, Kurobe Y, et al. Estimation of myocardial extracellular volume fraction with cardiac CT in subjects without clinical coronary artery disease: A feasibility study. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2016;10(3):237-41. DOI:10.1016/j.jcct.2016.02.001.

33. Лисицкая М. В., Вершинина О. Ю., Мершина Е. А., и др. Определение внеклеточного миокардиального матрикса методом двухэнергетической мультиспиральной томографии: систематический обзор с метаанализом. Медицинская Визуализация. 2022;26(3):77-86.

34. Thomas C, Patschan O, Ketelsen D, et al. Dual-energy CT for the characterization of urinary calculi: In vitro and in vivo evaluation of a low dose scanning protocol. Eur Radiol. 2009;19(6):1553-9. DOI:10.1007/s00330-009-1300-2.

35. Yu L, Primak AN, Liu X, McCollough CH. Image quality optimization and evaluation of linearly mixed images in dual-source, dual-energy CT. Med Phys. 2009;36(3):1019-24. DOI:10.1118/1.3077921.

36. Zhang D, Li X, Liu B. Objective characterization of GE discovery CT750 HD scanner: gemstone spectral imaging mode. Med Phys. 2011;38(3):1178-88. DOI:10.1118/1.3551999.

Об авторах

Е. А. МершинаРоссия

Мершина Елена Александровна, к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, заведующая отделением рентгенодиагностики с кабинетами МРТ и КТ Медицинского научно-образовательного центра

Москва

eLibrary SPIN: 6897-9641

Д. А. Филатова

Россия

Филатова Дарья Андреевна, аспирант кафедры лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины, врач-рентгенолог отделения рентгенодиагностики с кабинетами МРТ и К Медицинского научно-образовательного центра

Москва

eLibrary SPIN: 2665-5973

М. В. Лисицкая

Россия

Лисицкая Мария Валерьевна , к.м.н., врач-рентгенолог отдела рентгенодиагностики с кабинетами МРТ и КТ Медицинского научно-образовательного центра

Москва

eLibrary SPIN 2301-8480

Е. В. Рыжкова

Россия

Рыжкова Евгения Викторовна, ассистент кафедры лучевой диагностики факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»; младший научный сотрудник отделения клинической кардиологии ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России

Москва

eLibrary SPIN 5645-9089

Р. П. Мясников

Россия

Мясников Роман Петрович, к.м.н., старший научный сотрудник отдела клинической кардиологии ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России

Москва

eLibrary SPIN 1433-6712

В. Е. Синицын

Россия

Синицын Валентин Евгеньевич, д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевой диагностики МНОЦ, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии факультета фундаментальной медицины

Москва

eLibrary SPIN: 8449-6590

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Мершина Е.А., Филатова Д.А., Лисицкая М.В., Рыжкова Е.В., Мясников Р.П., Синицын В.Е. Возможности определения интрамиокардиального фиброза на основе расчета объема внеклеточного пространства с помощью двухэнергетической компьютерной томографии. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(6):565-571. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2982. EDN: KIRZLA

For citation:

Mershina E.A., Filatova D.A., Lisitskaya M.V., Ryzhkova E.V., Myasnikov R.P., Sinitsyn V.E. Potential for intramyocardial fibrosis detection based on estimation of extracellular volume using dual-energy computed tomography. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(6):565-571. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2982. EDN: KIRZLA