Перейти к:

Фенотипы тромбоцитов и практические аспекты методов тестирования функции тромбоцитов в кардиологии

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2981

EDN: KAAWKP

Аннотация

Традиционно оценка нарушений функции тромбоцитов использовалась врачами-гематологами для диагностики наследственных тромбоцитопатий (таких, как синдром Бернарда-Сулье, псевдоболезнь Виллебранда, тромбастения Гланцмана и др.), и приобретенных (симптоматических) тромбоцитопатий (возникающих при гемобластозах, уремии, циррозах печени и т.д.), а также для прогнозирования риска интраоперационного кровотечения в этих группах пациентов. Позже методы тестирования функции тромбоцитов стали использоваться врачами-кардиологами сначала в экспериментальных и клинических исследованиях, а затем много лет проводились попытки внедрения их в клиническую практику. В настоящее время появились данные об ассоциации гиперреактивных тромбоцитов с патогенезом развития сердечно-сосудистых событий и потенциальный спектр применения тестов расширился. При этом, несмотря на наличие различных согласительных документов о возможности оценки тромботического и геморрагического риска, мониторинга антитромбоцитарной терапии под контролем функции тромбоцитов, в том числе выпущенных российскими экспертами, остается много тонкостей и вопросов об аспектах их применения в реальной клинической практике (трудности разработки надежного алгоритма тестирования, большое количество заметных различий в параметрах анализа и интерпретации таких тестов, доказательная база и экономическая целесообразность рутинного использования). Кроме того, само понятие фенотипа тромбоцитов не имеет четкой концепции. Цель обзора — описать лабораторные методы оценки функциональной активности тромбоцитов на сегодняшний день, дать представление практикующему врачу-кардиологу о месте их применения и разобраться, что понимают под термином "фенотип тромбоцитов" ученые и врачи.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кобалава Ж.Д., Писарюк А.С., Филькова А.А., Тухсанбоев Ё.С., Болдырева А.А., Лазутова Д.П., Мерай И.А., Пантелеев М.А. Фенотипы тромбоцитов и практические аспекты методов тестирования функции тромбоцитов в кардиологии. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(6):614-628. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2981. EDN: KAAWKP

For citation:

Kobalava Zh.D., Pisaryuk A.S., Filkova A.A., Tukhsanboev E.S., Boldyreva A.A., Lazutova D.P., Meray I.A., Panteleev M.A. Platelet phenotypes and practical aspects of platelet function testing in cardiology. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(6):614-628. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2981. EDN: KAAWKP

Введение

За последние десятилетия медицинское сообщество стало свидетелем значительного улучшения исходов сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, несмотря на это ишемическая болезнь сердца (ИБС) в результате атеросклероза коронарных артерий продолжает оставаться основной причиной сердечно-сосудистой смерти в России1 и во всем мире2. Для первичной профилактики (в отдельных случаях) и вторичной профилактики и лечения назначают антитромбоцитарную терапию (АТТ), мишенью которой является тромбоцит. При этом в реальной клинической практике при назначении АТТ о функции тромбоцитов мало что известно и, как правило, рутинно какая-либо другая информация, кроме количества тромбоцитов, не используется. В это же время число методов лабораторной диагностики функциональной активности тромбоцитов достаточно велико, а спектр потенциального применения их в кардиологии достаточно широк: от стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний и назначения ацетилсалициловой кислоты (АСК) для первичной профилактики до оценки ишемического/геморрагического риска и мониторинга АТТ. При этом повсеместно используется понятие "гиперреактивных" тромбоцитов и протромботического фенотипа тромбоцитов, которые не являются общепринятыми терминами и многими учеными и врачами понимаются по-разному.

В этой статье обсуждаются такие ключевые понятия, как фенотип тромбоцитов и что известно про разные фенотипы тромбоцитов на сегодняшний день, рассматриваются доступные в настоящее время методы тестирования функции тромбоцитов (ТФТ), их достоинства, ограничения и доказательная база; а также области применения этих методов в кардиологии, наличие рекомендательных документов, целесообразность использования и будущие перспективы.

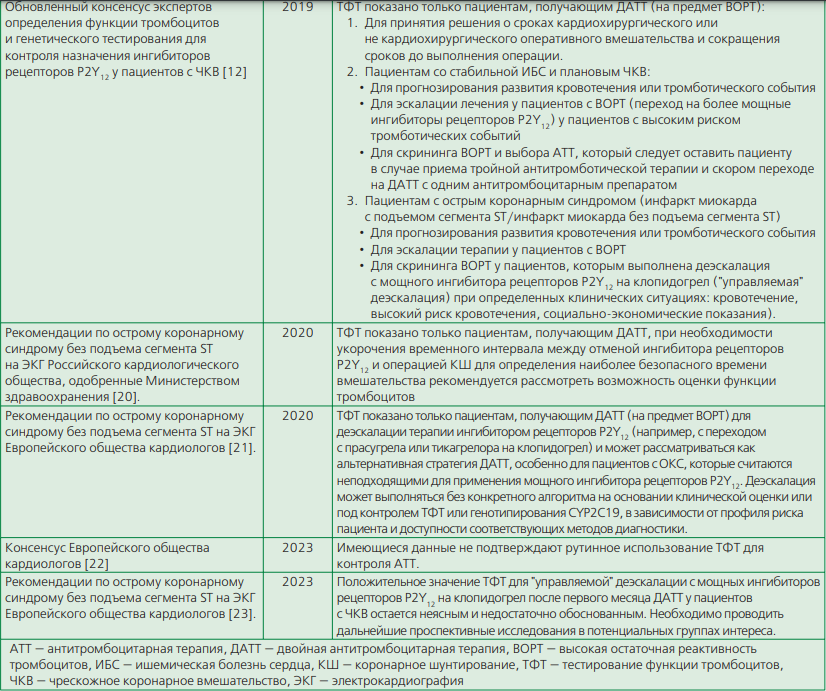

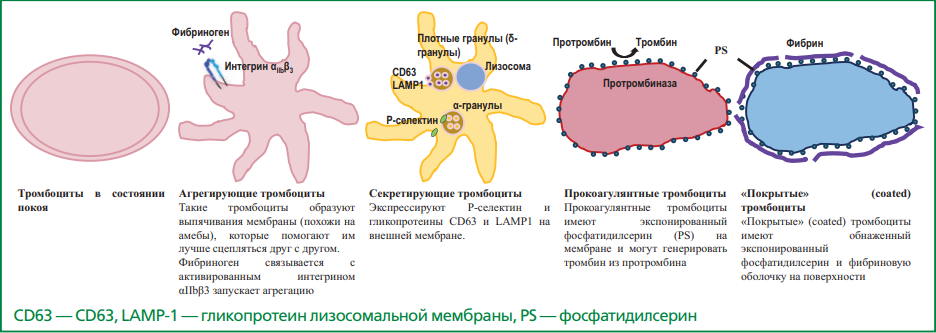

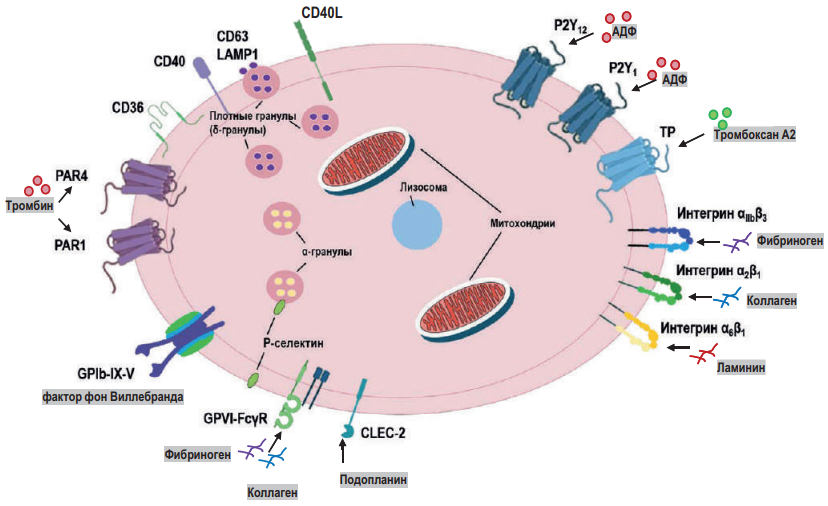

Фенотип и гиперреактивность тромбоцитов в кардиологии

В общепринятом смысле под "фенотипом" понимают наблюдаемый или измеряемый феномен, который проявляет биологический организм в результате взаимодействия его генотипа и окружающей среды [1, 2]. Тромбоциты могут иметь различные функциональные состояния, а также могут взаимодействовать с другими клетками (рис. 1). Термин "фенотип тромбоцитов" чаще всего в литературе используется для описания параметров, которые оцениваются при анализе неактивированных тромбоцитов, таких как их размер, морфологические особенности, количество рецепторов, внутриклеточных гранул (рис. 2), содержание в крови молодых ретикулярных форм и т.д. Однако, это не единственное определение данного термина, в литературе встречаются и другие трактовки, так, "фенотип тромбоцитов" используют для описания свойств единичных тромбоцитов или даже субпопуляций тромбоцитов, которые отличаются от находящихся в состоянии покоя [3], при этом определенные состояния тромбоцитов могут быть ассоциированными с развитием различных болезней [4-6]. Известно, что изменения протеома тромбоцитов и клеточной архитектуры на молекулярном уровне влияют на размер, морфологию тромбоцита, реактивность и другие свойства, повышающие или подавляющие функцию тромбоцитов в различных обстоятельствах. Некоторые научные коллективы называют фенотипом как показатели функции тромбоцитов, то есть их способность к активации (адгезии, агрегации, секреции, участие в коагуляционных реакциях, взаимодействие с другими клетками), так и особенности внутриклеточной сигнализации (в том числе определенный "протеом"). В литературе можно встретить упоминания следующих фенотипов тромбоцитов: тромбоциты в состоянии покоя ("quiescent"), тромботический ("thrombotic"), прокоагулянтный ("procoagulant"), фиксированный ("primed"), рефрактерный ("refractory"), истощенный ("exhausted"), раздраженный ("angry"), клейкий ("sticky"), воспаленный ("inflamed") и другие [3]. При этом у одного и того же пациента в один момент времени могут быть выявлены разные популяции тромбоцитов, например, на рис. 1 показаны тромбоциты в различных состояниях, которые можно обнаружить у пациента при формировании тромба. В тоже время некоторые авторские коллективы под фенотипом могут понимать особенности популяций тромбоцитов, выявленные при определенной патологии, и это не всегда наследственные тромбоцитопатии (при которых происходит реализация мутационных изменений в генотипе), описаны "фенотип тромбоцитов при инфаркте миокарда", "фенотип тромбоцитов при сахарном диабете" и др. (табл. 1 в приложении).

Однако общепринятого понимания происхождения и значения фенотипических вариаций тромбоцитов нет, они не имеют четкой концепции на сегодняшний день, также как и нет универсального определения термина "фенотип тромбоцитов", что приводит к постоянной терминологической путанице и спорам.

Под гиперреактивностью тромбоцитов чаще всего понимают профиль, получаемый при проведении оптической турбидиметрической агрегометрии (называемую также световой трансмиссионной агрегометрией (СТА)), при индуцировании агрегации тромбоцитов до определенного уровня у пациентов, которые не получают АТТ [7]. Есть также понятие "высокая остаточная реактивность тромбоцитов" (ВОРТ), которое подразумевает под собой резистентность к антиагрегантной терапии и проявляется агрегацией тромбоцитов при стимуляции агонистами, которой не должно быть, так как рецепторы к ним должны быть заблокированы [7][8]. В 2013 г. J. S. Berger и соавт. стали называть "фенотипом гиперреактивных тромбоцитов" популяцию тромбоцитов, у которых при проведении СТА (Chronolog, Havertown, PA, USA) во время совместной стимуляции субмаксимальными концентрациями адреналина и серотонина, выявляли профиль с индуцированной агрегацией тромбоцитов до уровня, превышающего наблюдаемый при применении любого из агонистов отдельно [9]. У субъектов с повышенной (>60%) агрегацией тромбоцитов как к одному адреналину, так и адреналину в сочетании с серотонином, наблюдалось повышенное поглощение серотонина тромбоцитами, а также количество переносчиков и сродство к ним. В популяции здоровых субъектов совместная стимуляция субмаксимальными концентрациями адреналина и серотонина выявляла подгруппу индивидуумов с гиперреактивным профилем агрегации тромбоцитов, который был связан с изменениями функции серотонина в тромбоцитах. В 2018 г. M. K. Puurunen с соавт. провели дополнительное исследование гиперреактивности тромбоцитов в когорте пациентов Фремингемского исследования (Framingham Heart Study) [10]. Авторы измеряли функцию тромбоцитов при помощи СТА, используя в качестве активаторов коллаген, аденозиндифосфат (АДФ), и адреналин в разных концентрациях. В результате этого исследования выяснилось, что гиперреактивность тромбоцитов на фоне стимуляции АДФ в концентрации 1,0 мкмоль/л значимо ассоциировалась с развитием ишемического инсульта (относительный риск (ОР) 1,68 [ 95% доверительный интервал (ДИ) 1,13-2,50], p=0,011). В тоже время не было выявлено связи с развитием событий у пациентов с профилем тромбоцитов, получаемым при стимуляции коллагеном или адреналином в различных концентрациях. Позднее под гиперреактивностью тромбоцитов стали понимать также и повышение уровня разных маркеров активации тромбоцитов: микровезикулы тромбоцитов (PMPs — platelet microparticles), метаболитов тромбоксана А2 (ТХА2), растворимой формы P-селектина, CD40L тромбоцитарного происхождения [11], а затем и данные цитометрии и даже выявленные полиморфизмы генов [7]. Таким образом, понятие "гиперреактивных" тромбоцитов является достаточно широким и может включать в себя как изменение функции, выявленное простыми тестами, так и более сложные отклонения, при этом в клинической практике исследования по изучению влияния "гиперреактивности" тромбоцитов на то или иное явление крайне разнородны и с трудом поддаются обобщению.

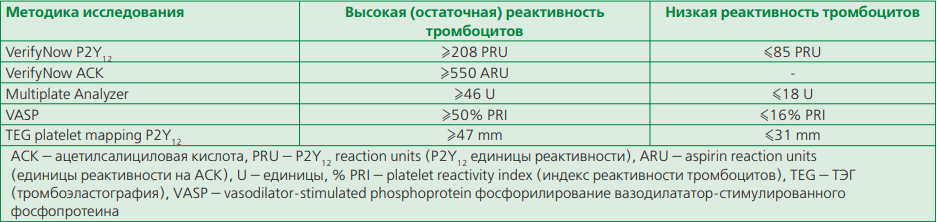

Таким образом, "гиперреактивность тромбоцитов" скорее обобщенное понятие и может быть использовано в широком смысле, но не подходит для планирования и реализации научных исследований в отличие от термина "ВОРТ" (в некоторых источниках высокая реактивность тромбоцитов — high platelet reactivity (HPR)) и термина "низкая реактивность тромбоцитов" (low platelet reactivity LPR), которые уже имеют клинически подтвержденные и стандартизованные методики определения и пороговые значения (табл. 1) [8][12]. Термин "фенотип тромбоцитов" нуждается в фундаментальном переосмыслении и создании общей концепции.

Таблица 1. Пороговые значения для высокой (остаточной) и низкой реактивности тромбоцитов [12]

Таблица 2. Рекомендательные документы и показания для тестирования функции тромбоцитов в кардиологии

Методы оценки тромбоцитарного звена в кардиологии

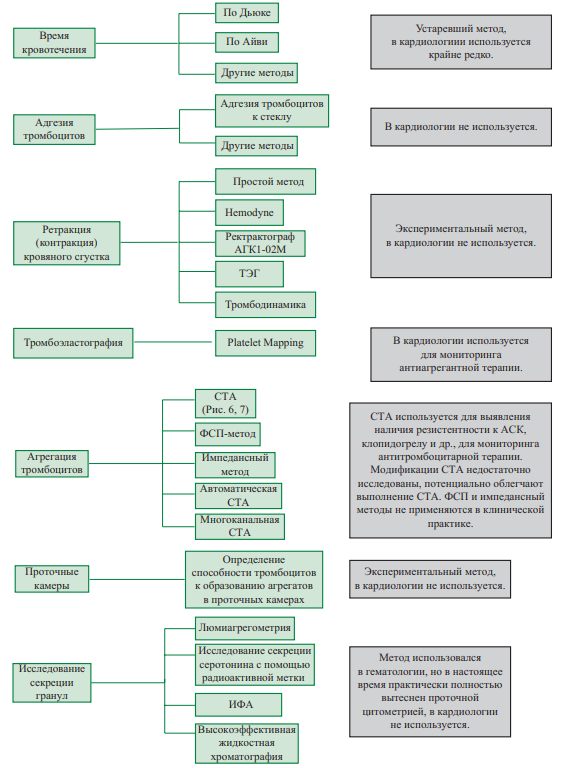

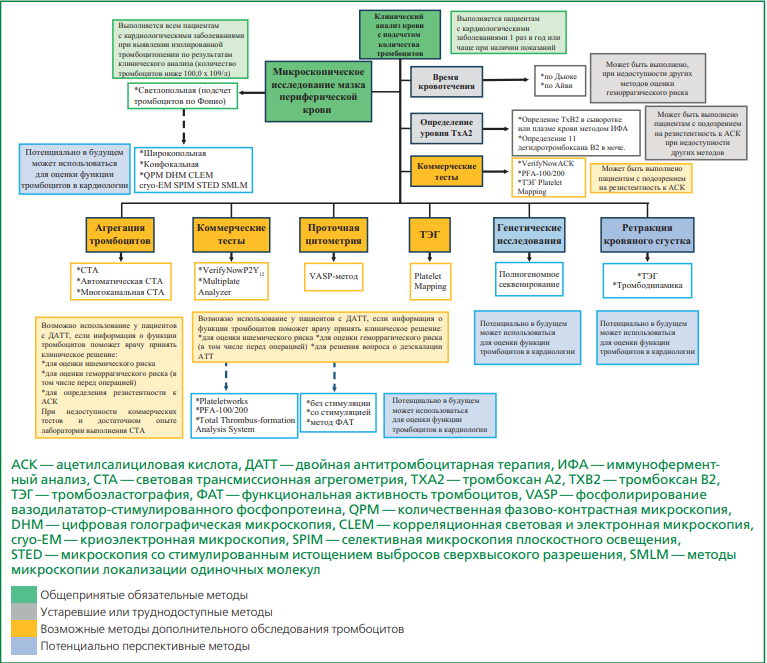

К методам оценки тромбоцитарного звена в клинической практике относят количественные и морфологические тесты: клинический анализ крови (подсчет количества тромбоцитов, определение среднего объема тромбоцита (MPV — mean platelet volume), ширины распределения тромбоцитов по объему (PDW — platelet distribution width), % крупных тромбоцитов) и микроскопическое исследование мазка периферической крови (подсчет количества тромбоцитов, определение размера и морфологических особенностей тромбоцитов) и функциональные тесты (рис. 3, табл. 2 в приложении)

Практические аспекты, доказательная база и перспективы применения методов тестирования функции тромбоцитов в кардиологии

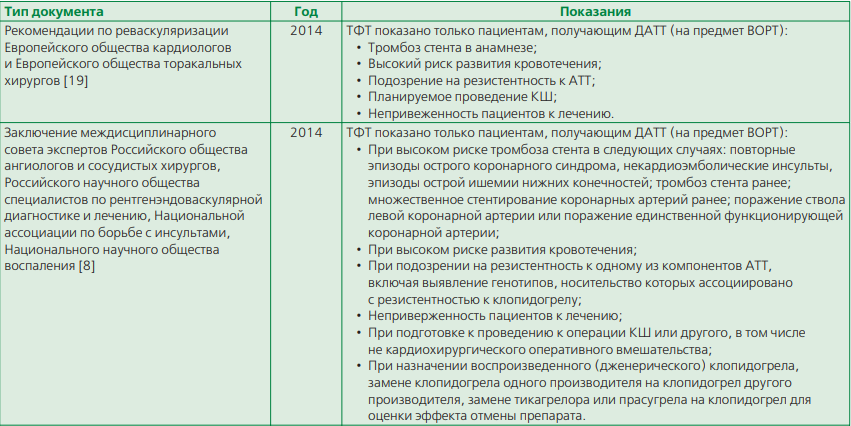

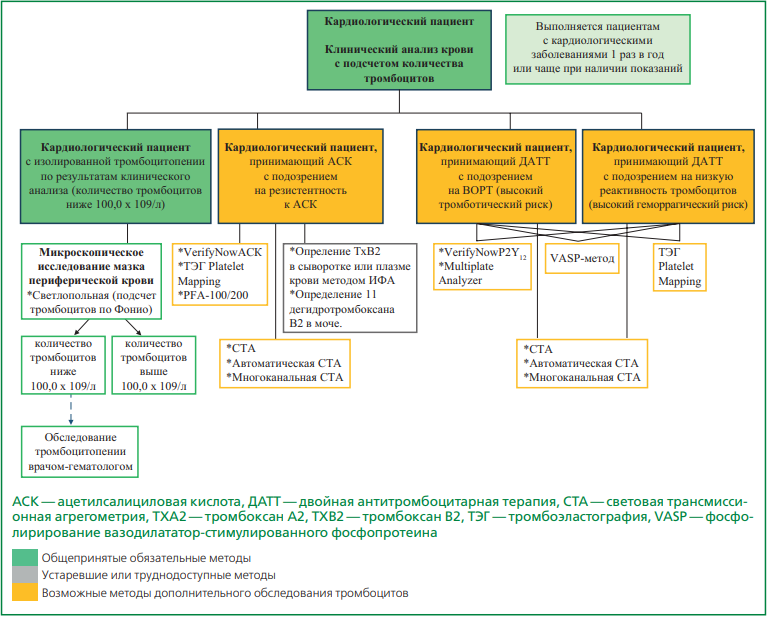

В клинических рекомендациях по кардиологической патологии указано, что всем пациентам кардиологического профиля вне зависимости от приема АТТ при первичном обследовании следует выполнять клинический анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов [13], а при выявлении тромбоцитопении необходимо выполнить микроскопическое исследование мазка периферической крови с подсчетом количества тромбоцитов глазом (по Фонио)3. В случае подтверждения тромбоцитопении после микроскопического исследования, пациенты должны обследоваться по диагностическому алгоритму для пациентов с тромбоцитопенией. Для пациентов, получающих АТТ, следует выполнять клинический анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов не реже, чем 1 раз в год [14]. Что касается функциональных тромбоцитарных тестов, то ситуация с внедрением их в рутинную практику врача-кардиолога достаточно парадоксальная: с одной стороны, во времена персонифицированной терапии, когда все наши действия направлены на профилактику развития событий, а мишенями фармакологического воздействия являются повышенные цифры АД, повышенный уровень липидов, гиперреактивные тромбоциты, АТТ назначается без проведения ТФТ. С 2010 г. выходило много рекомендательных документов, которые пытались внедрить методы ТФТ в практику (табл. 2).

По рекомендательным документам, представленным в табл. 2 [15-23], можно проследить как накапливались знания о клиническом значении ВОРТ и проводилась стандартизация ТФТ. От неоспоримых доказательств связи ВОРТ с тромботическими событиями [24-32], низкой реактивности тромбоцитов с кровотечениями [33-35] и возможности использования этого показателя для стратификации риска кровотечений, особенно в группе пациентов, которым планируется кардиохирургическое или некардиохирургическое вмешательство [36] до попыток "управляемой" АТТ (GRAVITAS, TRIGGER-PCI, ARCTIC, ANTARCTIC, TROPICAL-ACS и др.) [37-52]. В 2020 г. в клинических рекомендациях по острому коронарному синдрому (ОКС), выпущенных Российским кардиологическим обществом и одобренных Министерством здравоохранения РФ, появилось упоминание о возможности оценивать риск кровотечения у пациентов с двойной антитромбоцитарной терапией (ДАТТ) перед операцией коронарного шунтирования (КШ) для сокращения сроков до вмешательства с уровнем убедительности рекомендаций C и уровнем достоверности доказательств 4. В 2020 г. в рекомендациях по острому коронарному синдрому (ОКС), выпущенных Европейским кардиологическим обществом [21], появилась рекомендация о возможной деэскалации АТТ под контролем ТФТ с классом рекомендаций IIb и уровнем доказательности А, основанная на результатах наблюдательных и небольших рандомизированных исследований, при этом крупномасштабных РКИ, которые бы подтвердили, что "управляемая" АТТ ТФТ может улучшать клинические исходы у пациентов с ОКС или стабильной ИБС с чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) до сих пор нет. Только в одном исследовании из всех TROPICAL-ACS, показано, что "управляемая" деэскалация АТТ у пациентов после ЧКВ была "не хуже" стандартной терапии [40]. В 2021 г. вышел систематический обзор с метаанализом, в который вошло 11 РКИ и 3 наблюдательных исследования (20743 пациента), в котором была показана безопасность и эффективность "управляемой" АТТ с помощью ТФТ [53]. По данным метаанализа количество смертей от любых причин и крупных кровотечений не различались в обеих группах (группа обычной терапии и "управляемая" АТТ с помощью ТФТ), при эскалации АТТ уменьшалось количество тромботических событий без потерь в безопасности, а при деэскалации уменьшалось количество кровотечений без потерь в эффективности. В 2022 г. вышел другой систематический обзор с метаанализом, в который вошло 5 РКИ, авторы сделали вывод, что у пациентов с ОКС "управляемая" терапия не улучшает клинические исходы [54].

В целом на сегодняшний день самые последние рекомендательные документы не поддерживают рутинное использование ТФТ. Однако, в тексте этих же документов можно найти указания на то, что доказательная база о положительном клиническом значении использования ТФТ не вызывает сомнений и в определенных случаях их применение может быть оправдано, несмотря на отсутствие однозначных крупномасштабных РКИ, сложностей выполнения и интерпретации некоторых тестов или дороговизны других. Таким образом, практикующему врачу-кардиологу необходимо ориентироваться в видах ТФТ, интерпретации результатов, в том числе знать пороговые значения некоторых тестов, а также понимать в каких клинических ситуациях ТФТ могли бы помочь для принятия клинического решения и их можно было бы применить без возникновения противоречий с рекомендательными документами. На рис. 4 представлены лабораторные методы обследования тромбоцитарного звена у кардиологических пациентов и перспективы. На рис. 5 представлен примерный алгоритм обследования тромбоцитарного звена у кардиологических пациентов.

Рисунок 1. Тромбоциты в различных состояниях при формировании тромба

CD40 — CD40, CD40L — CD40 лиганд, CD63 — CD63, CD36 — CD36, CLEC2 — лектиноподобный рецептор 2 С-типа,

GPIb- IX-V — гликопротеиновый комплекс 1b- IX-V, GPIIb- IIIa — гликопротеин IIb- IIIa, GPVI — гликопротеин VI,

LAMP-1 — гликопротеин лизосомальной мембраны, PAR4 — активируемый протеазой рецептор 4, PAR1 — активируемый протеазой рецептор 1, TP — рецепторы тромбоксана, АДФ— аденозиндифосфат, АТФ — аденозинтрифосфат, ТХА2 — тромбоксан А2

На рисунке изображены некоторые рецепторы тромбоцита, участвующие в его активации:

- Рецепторы адгезии (интегрин αIIbβ3, интегрин α2β1, интегрин α6β1 и комплекс гликопротеиновый комплекс Ib- IX-V) взаимодействуют со своими лигандами (например, коллаген и фактор фон Виллебранда) для начала активации.

- Рецепторы P2Y12 и P2Y1 и рецепторы TP к TXA2 активируются при взаимодействии с растворимыми вторичными агонистами — АДФ и ТХА2. Взаимодействие АДФ с рецепторами P2Y12 играет центральную роль в устойчивой активации гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов, ведущих к стабильному формированию агрегата тромбоцитов.

- Гликопротеиновый рецептор VI — ключевой рецептор коллагена, непосредственно участвующий в активации тромбоцитов в зоне повреждения сосудистой стенки, активирующий рецептор семейства лектиновых типа С2 (CLEC2), в том числе, опосредованно может усиливать активацию тромбоцитов.

- Тромбин — белок, образующийся в результате работы плазменного звена свертывания, активирует тромбоцит через рецепторы PAR1 и PAR4.

- В цитоплазме тромбоцита содержатся три типа гранул: альфа- гранулы, плотные гранулы (δ-гранулы) и лизосомы. Альфа-гранулы преимущественно содержат белки такие, как факторы свертывания (фактор V и фактор Виллебранда), адгезионные белки (тромбоспондин, P-селектин, фибриноген, фибронектин, витронектин), а также большое количество медиаторов воспаления и ангиогенеза (тромбоцитарный фактор 4, интерлейкин-8, тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий фактор роста и фактор роста эндотелия сосудов). Внешняя мембрана гранул содержит P-селектин и интегрин αIIbβ3. Это позволяет тромбоциту усилить свою адгезионную и агрегационную способность после секреции альфа- гранул. Плотные гранулы преимущественно содержат низкомолекулярные вещества, такие как АДФ/АТФ, кальций, магний, серотонин, на мембранах плотных гранул содержатся мембранные белки (CD63 и др.). В тромбоцитарных лизосомах содержатся кислые гидролазы такие, как катепсины, галоктозидаза, арилсульфатаза, кислая фосфатаза, на мембранах лизосом находятся мембранные белки (CD63, LAMP-1 и др.).

- Поверхностные молекулы СD40, CD40L, CD36 могут быть участниками патологической активации тромбоцитов, есть данные о их связи с различными заболеваниями.

Рисунок 2. Схематичное строение тромбоцита

АСК — ацетилсалициловая кислота, ИФА — иммуноферментный анализ, ПЦР — полимеразная цепная реакция, СТА — световая трансмиссионная агрегометрия, ТХА2 — тромбоксан А2, TXB2 — тромбоксан B2, ТЭГ — тромбоэластография, ФАТ — функциональная активность тромбоцитов, ФСП — флуктуации светопропускания, CLEM — корреляционная световая и электронная микроскопия, cryo-EM — криоэлектронная микроскопия, PALM — фотоактивируемая локализационная микроскопия, PAINT — визуализация локальных треков с помощью "Накопления точек на основе ДНК для визуализации в наноразмерной топографии", SIM — микроскопия структурированного освещения, STORM — микроскопия стохастической оптической реконструкции, SPIM — селективная микроскопия плоскостного освещения, STED — микроскопия со стимулированным истощением выбросов сверхвысокого разрешения, SMLM — методы микроскопии локализации одиночных молекул, VASP — фосфолирирование вазодилататор-стимулированного фосфопротеина

Рисунок 3. Методы тестирования функции тромбоцитов

Рисунок 4. Методы исследования тромбоцитарного звена у кардиологических пациентов

Рисунок 5. Алгоритм обследования тромбоцитарного звена у кардиологических пациентов

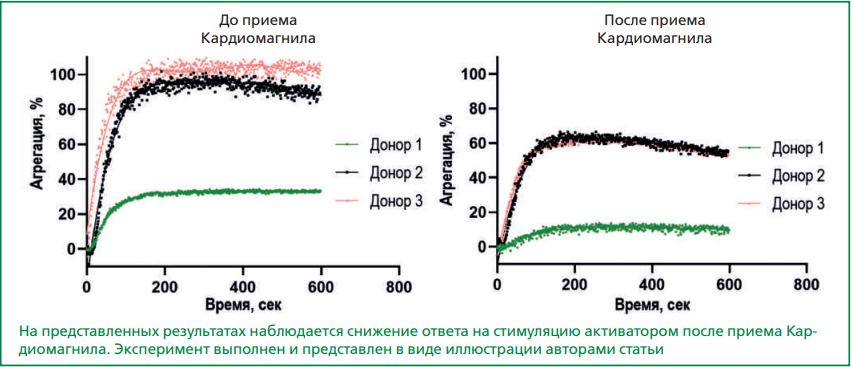

Рисунок 6. Кривые агрегации тромбоцитов на основании данных агрегометрии, выполненных на агрегометре Solar AP 2110 c активатором АДФ 5 мкмоль/л у здоровых доноров до приема препарата Кардиомагнил и через 120 минут после приема препарата Кардиомагнил

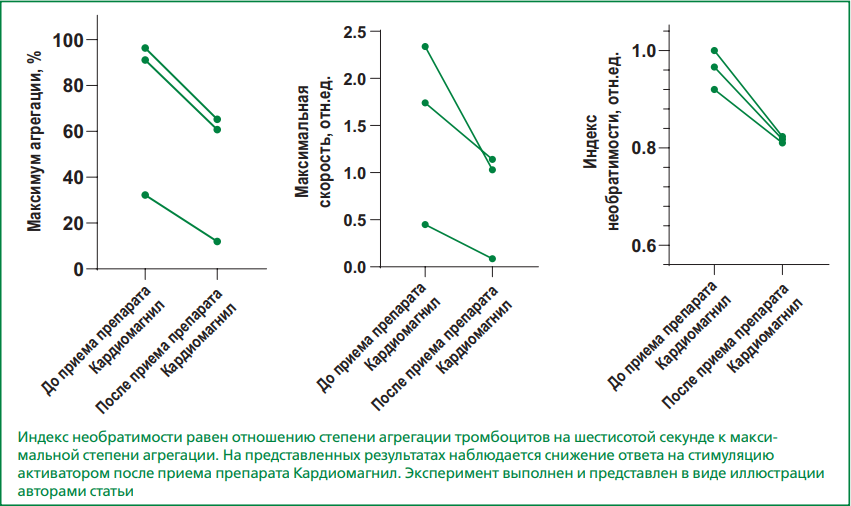

Рисунок 7. Графическое изображение числовых параметров (максимум агрегации в процентах, максимальная скорость агрегации и индекс необратимости) полученных при проведении агрегометрии на агрегометре Solar AP 2110 c активатором АДФ 5 мкмоль/л у здоровых доноров до приема Кардиомагнила и через 120 минут после приема Кардиомагнила

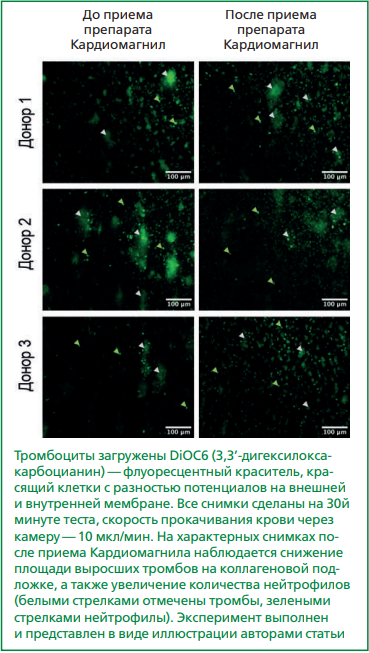

Рисунок 8. Характерные поля микроскопических снимков роста тромбов на коллагеновой подложке у здоровых доноров до приема Кардиомагнила и через 120 минут после приема

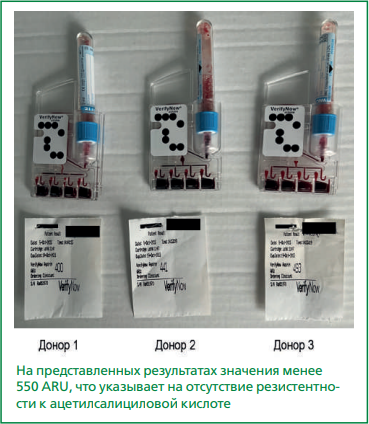

Рисунок 9. Значения реактивности тромбоцитов, измеренные в ARU aspirin reaction units (единицы реактивности на ацетилсалициловую кислоту), у здоровых доноров через 120 минут после приема препарата Кардиомагнил

Заключение

В реальной кардиологической клинической практике врачи должны придерживаться рекомендательных документов, потому что именно в них содержится информация с самым высоким уровнем доказательств. Однако, в отдельных случаях на принятие клинического решения выбора АТТ влияют различные факторы, в том числе социально-экономические. В таких индивидуальных случаях не следует забывать, что есть дополнительный инструмент оценки геморрагического/тромботического риска, а также такой инструмент, помогающий принять решение о эскалации/деэскалации АТТ, как ТФТ. Результаты этих тестов никогда не следует использовать отдельно, они должны быть интегрированы с многими другими клиническими, ангиографическими и социально-экономическими факторами. Таким образом, рутинное использование ТФТ на сегодняшний день не рекомендовано из-за отсутствия крупномасштабных исследований, подтверждающих влияние на клинические конечные точки, однако доказательства пользы ТФТ для дополнительного понимания риска у пациентов, получающих ДАТТ убедительны. При доступности, у пациентов с индивидуальным подходом ТФТ могут быть использованы для принятия клинического решения. Обсуждается, что в будущем индивидуальный подход с использованием ТФТ может быть не только у пациентов, получающих АТТ, а также для выбора пациентов, кому следует назначить АСК или другие АТТ в качестве первичной профилактики, учитывая накопление знаний о влиянии, например сахарного диабета на развитие гиперреактивности тромбоцитов и связи гиперреактивности тромбоцитов с сердечно-сосудистыми событиями.

Отношения и Деятельность. Все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Relationships and Activities. All authors have not disclosed potential conflicts of interest regarding the content of this article.

Финансирование. Статья подготовлена при поддержке АО "Нижфарм". Мнение авторов может не совпадать с мнением компании.

Funding. The article was prepared with the support of Nizhpharm JSC. The opinion of the authors may not coincide with the opinion of the company.

1. Federal State Statistics Service (Rosstat) (In Russ.) Федеральная служба государственной статистики. Available from: https://rosstat.gov.ru/

2. World Health Organization. Noncommunicable diseases progress monitor 2020. Geneva: World Health Organization, 2020. Available from: https://www. who.int/publications/i/item/9789240000490

3. Меликян А. В., Пустовая Е. И., Цветаева Н. В., Егорова Е. К. Национальное гематологическое общество. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) у взрослых. Клинические рекомендации 2021. Доступно по адресу /Available from: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/150_2

Список литературы

1. Johannsen W. The genotype conception of heredity. 1911. Int J Epidemiol. 2014;43(4):989-1000. DOI:10.1093/ije/dyu063.

2. Wojczynski MK, Tiwari HK. Definition of phenotype. Adv Genet. 2008;60:75-105. DOI:10.1016/S0065-2660(07)00404-X.

3. Aslan JE. Platelet Proteomes, Pathways, and Phenotypes as Informants of Vascular Wellness and Disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2021;41(3):999-1011. DOI:10.1161/ATVBAHA.120.314647.

4. Aslan JE, Itakura A, Gertz JM, McCarty OJ. Platelet shape change and spreading. Methods Mol Biol. 2012;788:91-100. DOI:10.1007/978-1-61779-307-3_7.

5. Corash L, Tan H, Gralnick HR. Heterogeneity of human whole blood platelet subpopulations. I. Relationship between buoyant density, cell volume, and ultrastructure. Blood. 1977;49(1):71-87.

6. Li JL, Zarbock A, Hidalgo A. Platelets as autonomous drones for hemostatic and immune surveillance. J Exp Med. 2017;214(8):2193–2204. DOI:10.1084/jem.20170879.

7. Gorog DA, Fuster V. Platelet function tests in clinical cardiology: unfulfilled expectations. J Am Coll Cardiol. 2013;61(21):2115-29. DOI:10.1016/j.jacc.2012.11.080.

8. Андреев Д. А. Роль тестирования функциональной активности тромбоцитов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных, получающих антитромбоцитарную терапию. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2014;10(6):679-687 DOI:10.20996/1819-6446-2014-10-6-679-687.

9. Berger JS, Becker RC, Kuhn C, et al. Hyperreactive platelet phenotypes: relationship to altered serotonin transporter number, transport kinetics and intrinsic response to adrenergic co-stimulation. Thromb Haemost. 2013;109(1):85-92. DOI:10.1160/TH12-03-0202.

10. Puurunen MK, Hwang SJ, Larson MG, et al. ADP Platelet Hyperreactivity Predicts Cardiovascular Disease in the FHS (Framingham Heart Study). J Am Heart Assoc. 2018;7(5):e008522. DOI:10.1161/JAHA.118.008522.

11. Ranucci M, Aloisio T, Dedda UD, et al. Platelet reactivity in overweight and obese patients undergoing cardiac surgery. Platelets. 2019;30(5):608-614. DOI:10.1080/09537104.2018.1492108.

12. Sibbing D, Aradi D, Alexopoulos D, et al. Updated Expert Consensus Statement on Platelet Function and Genetic Testing for Guiding P2Y12 Receptor Inhibitor Treatment in Percutaneous Coronary Intervention. JACC Cardiovasc Interv. 2019;12(16):1521-1537. DOI:10.1016/j.jcin.2019.03.034.

13. Аверков О. В., Дупляков Д. В., Гиляров М. Ю. и др. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4103. DOI:10.15829/1560-4071-2020-4103.

14. Барбараш О. Л., Карпов Ю. А., Кашталап В. В. и др. Российское кардиологическое общество. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. DOI:10.15829/1560-4071-2020-4076.

15. Bonello L, Tantry US, Marcucci R, et al. Consensus and future directions on the definition of high on-treatment platelet reactivity to adenosine diphosphate. J Am Coll Cardiol. 2010;56(12):919-33. DOI:10.1016/j.jacc.2010.04.047.

16. Ferraris VA, Saha SP, Oestreich JH, et al. 2012 update to the Society of Thoracic Surgeons guideline on use of antiplatelet drugs in patients having cardiac and noncardiac operations. Ann Thorac Surg. 2012;94(5):1761-81. DOI:10.1016/j.athoracsur.2012.07.086.

17. Tantry US, Bonello L, Aradi D, et al. Consensus and update on the definition of on-treatment platelet reactivity to adenosine diphosphate associated with ischemia and bleeding. J Am Coll Cardiol. 2013;62(24):2261-73. DOI:10.1016/j.jacc.2013.07.101.

18. Aradi D, Storey RF, Komócsi A, et al. Expert position paper on the role of platelet function testing in patients undergoing percutaneous coronary intervention. Eur Heart J. 2014;35(4):209-15. DOI:10.1093/eurheartj/eht375.

19. Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2014;35(37):2541-619. DOI:10.1093/eurheartj/ehu278.

20. Барбараш О. Л., Дупляков Д. В., Затейщиков Д. А., и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4449. DOI:10.15829/1560-4071-2021-4449.

21. Collet JP, Thiele H, Barbato E, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2021;42(14):1289-1367. DOI:10.1093/eurheartj/ehaa575.

22. Valgimigli M, Aboyans V, Angiolillo D, et al. Antithrombotic treatment strategies in patients with established coronary atherosclerotic disease. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2023;9(5):462-496. DOI:10.1093/ehjcvp/pvad032.

23. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44(38):3720-3826. DOI:10.1093/eurheartj/ehad191.

24. Gurbel PA, Antonino MJ, Bliden KP, et al. Platelet reactivity to adenosine diphosphate and long-term ischemic event occurrence following percutaneous coronary intervention: a potential antiplatelet therapeutic target. Platelets. 2008;19(8):595-604. DOI:10.1080/09537100802351065.

25. Price MJ, Endemann S, Gollapudi RR, et al. Prognostic significance of postclopidogrel platelet reactivity assessed by a point-of-care assay on thrombotic events after drug-eluting stent implantation. Eur Heart J. 2008;29(8):992-1000. DOI:10.1093/eurheartj/ehn046.

26. Frere C, Cuisset T, Quilici J, et al. ADP-induced platelet aggregation and platelet reactivity index VASP are good predictive markers for clinical outcomes in non-ST elevation acute coronary syndrome. Thromb Haemost. 2007;98:838-43.

27. Blindt R, Stellbrink K, de Taeye A, et al. The significance of vasodilator-stimulated phosphoprotein for risk stratification of stent thrombosis. Thromb Haemost. 2007;98:1329-34.

28. Cuisset T, Frere C, Quilici J, et al. High post-treatment platelet reactivity is associated with a high incidence of myonecrosis after stenting for non-ST elevation acute coronary syndromes. Thromb Haemost. 2007;97:282-7.

29. Marcucci R, Gori AM, Paniccia R, et al. Cardiovascular death and nonfatal myocardial infarction in acute coronary syndrome patients receiving coronary stenting are predicted by residual platelet reactivity to ADP detected by a point-of-care assay: a 12-month follow-up. Circulation. 2009;119(2):237-342. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.812636.

30. Sibbing D, Braun S, Morath T, et al. Platelet reactivity after clopidogrel treatment assessed with point-of-care analysis and early drug-eluting stent thrombosis. J Am Coll Cardiol. 2009;53(10):849-56. DOI:10.1016/j.jacc.2008.11.030.

31. Cuisset T, Frere C, Quilici J, et al. Predictive values of post-treatment adenosine diphosphate-induced aggregation and vasodilator-stimulated phosphoprotein index for stent thrombosis after acute coronary syndrome in clopidogrel-treated patients. Am J Cardiol. 2009;104(8):1078-82. DOI:10.1016/j.amjcard.2009.06.007.

32. Breet NJ, Van Werkum JW, Bouman HJ, et al. Comparison of platelet function tests in predicting clinical outcome in patients undergoing coronary stent implantation. JAMA. 2010;303(8):754-62. DOI:10.1001/jama.2010.181.

33. Aradi D, Kirtane A, Bonello L, et al. Bleeding and stent thrombosis on P2Y12-inhibitors: collaborative analysis on the role of platelet reactivity for risk stratification after percutaneous coronary intervention. Eur Heart J. 2015;36(27):1762-71. DOI:10.1093/eurheartj/ehv104.

34. Stone GW, Witzenbichler B, Weisz G, et al. Platelet reactivity and clinical outcomes after coronary artery implantation of drug-eluting stents (ADAPTDES): a prospective multicentre registry study. Lancet. 2013;382(9892):614-23. DOI:10.1016/S0140-6736(13)61170-8.

35. Sibbing D, Steinhubl SR, Schulz S, et al. Platelet aggregation and its association with stent thrombosis and bleeding in clopidogrel-treated patients: initial evidence of a therapeutic window. J Am Coll Cardiol. 2010;56(4):317-8. DOI:10.1016/j.jacc.2010.03.048.

36. Mahla E, Suarez TA, Bliden KP, et al. Platelet function measurement-based strategy to reduce bleeding and waiting time in clopidogrel-treated patients undergoing coronary artery bypass graft surgery: the timing based on platelet function strategy to reduce clopidogrel-associated bleeding related to CABG (TARGET-CABG) study. Circ Cardiovasc Interv. 2012;5(2):261-9. DOI:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.111.967208.

37. Collet JP, Cuisset T, Rangé G, et al. Bedside monitoring to adjust antiplatelet therapy for coronary stenting. N Engl J Med. 2012;367(22):2100-9. DOI:10.1056/NEJMoa1209979.

38. Price MJ, Berger PB, Teirstein PS, et al. Standard- vs high-dose clopidogrel based on platelet function testing after percutaneous coronary intervention: the GRAVITAS randomized trial. JAMA. 2011;305(11):1097-105. DOI:10.1001/jama.2011.290.

39. Trenk D, Stone GW, Gawaz M, et al. A randomized trial of prasugrel versus clopidogrel in patients with high platelet reactivity on clopidogrel after elective percutaneous coronary intervention with implantation of drug-eluting stents: results of the TRIGGER-PCI (Testing Platelet Reactivity In Patients Undergoing Elective Stent Placement on Clopidogrel to Guide Alternative Therapy With Prasugrel) study. J Am Coll Cardiol. 2012;59(24):2159-64. DOI:10.1016/j.jacc.2012.02.026.

40. Sibbing D, Aradi D, Jacobshagen C, et al. Guided de-escalation of antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention (TROPICAL-ACS): a randomised, open-label, multicentre trial. Lancet. 2017;390(10104):1747-1757. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32155-4.

41. Cayla G, Cuisset T, Silvain J, et al. Platelet function monitoring to adjust antiplatelet therapy in elderly patients stented for an acute coronary syndrome (ANTARCTIC): an open-label, blinded-endpoint, randomised controlled superiority trial. Lancet. 2016;388(10055):2015-2022. DOI:10.1016/S0140-6736(16)31323-X.

42. Mayer K, Schulz S, Bernlochner I, et al. A comparative cohort study on personalised antiplatelet therapy in PCI-treated patients with high on-clopidogrel platelet reactivity. Results of the ISAR-HPR registry. Thromb Haemost. 2014;112(2):342-51. DOI:10.1160/TH13-10-0874.

43. Siller-Matula JM, Francesconi M, Dechant C, et al. Personalized antiplatelet treatment after percutaneous coronary intervention: the MADONNA study. Int J Cardiol. 2013;167(5):2018-23. DOI:10.1016/j.ijcard.2012.05.040.

44. Hazarbasanov D, Velchev V, Finkov B, et al. Tailoring clopidogrel dose according to multiple electrode aggregometry decreases the rate of ischemic complications after percutaneous coronary intervention. J Thromb Thrombolysis. 2012;34(1):85-90. DOI:10.1007/s11239-012-0684-z.

45. Tang YD, Wang W, Yang M, et al. Randomized Comparisons of Double-Dose Clopidogrel or Adjunctive Cilostazol Versus Standard Dual Antiplatelet in Patients With High Posttreatment Platelet Reactivity: Results of the CREATIVE Trial. Circulation. 2018;137(21):2231-2245. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030190.

46. Aradi D, Tornyos A, Pintér T, et al. Optimizing P2Y12 receptor inhibition in patients with acute coronary syndrome on the basis of platelet function testing: impact of prasugrel and high-dose clopidogrel. J Am Coll Cardiol. 2014;63(11):1061-70. DOI:10.1016/j.jacc.2013.12.023.

47. Ari H, Ozkan H, Karacinar A, et al. The EFFect of hIgh-dose ClopIdogrel treatmENT in patients with clopidogrel resistance (the EFFICIENT trial). Int J Cardiol. 2012;157(3):374-80. DOI:10.1016/j.ijcard.2010.12.083.

48. Bonello L, Camoin-Jau L, Armero S, et al. Tailored clopidogrel loading dose according to platelet reactivity monitoring to prevent acute and subacute stent thrombosis. Am J Cardiol. 2009;103(1):5-10. DOI:10.1016/j.amjcard.2008.08.048.

49. Bonello L, Camoin-Jau L, Arques S, et al. Adjusted clopidogrel loading doses according to vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation index decrease rate of major adverse cardiovascular events in patients with clopidogrel resistance: a multicenter randomized prospective study. J Am Coll Cardiol. 2008;51(14):1404-11. DOI:10.1016/j.jacc.2007.12.044.

50. Cuisset T, Frere C, Quilici J, et al. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors improve outcome after coronary stenting in clopidogrel nonresponders: a prospective, randomized study. JACC Cardiovasc Interv. 2008;1(6):649-53. DOI:10.1016/j.jcin.2008.08.018.

51. Valgimigli M, Campo G, de Cesare N, et al. Intensifying platelet inhibition with tirofiban in poor responders to aspirin, clopidogrel, or both agents undergoing elective coronary intervention: results from the double-blind, prospective, randomized Tailoring Treatment with Tirofiban in Patients Showing Resistance to Aspirin and/or Resistance to Clopidogrel study. Circulation. 2009;119(25):3215-22. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.833236.

52. Wang XD, Zhang DF, Zhuang SW, Lai Y. Modifying clopidogrel maintenance doses according to vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation index improves clinical outcome in patients with clopidogrel resistance. Clin Cardiol. 2011;34(5):332-8. DOI:10.1002/clc.20884.

53. Galli M, Benenati S, Capodanno D, et al. Guided versus standard antiplatelet therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2021;397(10283):1470-1483. DOI:10.1016/S0140-6736(21)00533-X.

54. Aluvilu A, Ferro A. Role of platelet function testing in acute coronary syndromes: a meta-analysis. Open Heart. 2022;9(2):e002129. DOI:10.1136/openhrt-2022-002129.

Об авторах

Ж. Д. КобалаваРоссия

Кобалава Жанна Давидовна

Москва

eLibrary SPIN 9828-5409

А. С. Писарюк

Россия

Писарюк Александра Сергеевна, к.м.н. , доцент кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики РУДН

Москва

eLibrary SPIN 5602-1059

А. А. Филькова

Россия

Филькова Александра Андреевна

Москва

eLibrary SPIN 9020-2140

Ё. С. Тухсанбоев

Россия

Тухсанбоев Ёкубджон Сулаймонович

Москва

eLibrary SPIN 3771-1738

А. А. Болдырева

Россия

Болдырева Антонина Артёмовна

Москва

eLibrary SPIN 1121-0207

Д. П. Лазутова

Россия

Лазутова Дарья Петровна

Москва

eLibrary SPIN 2694-732

И. А. Мерай

Россия

Мерай Имад Ахмадович

Москва

eLibrary SPIN 4477-7559

М. А. Пантелеев

Россия

Пантелеев Михаил Александрович

Москва

eLibrary SPIN 4701-6344

Дополнительные файлы

|

1. ПРИЛОЖЕНИЕ | |

| Тема | ||

| Тип | Research Instrument | |

Скачать

(656KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Кобалава Ж.Д., Писарюк А.С., Филькова А.А., Тухсанбоев Ё.С., Болдырева А.А., Лазутова Д.П., Мерай И.А., Пантелеев М.А. Фенотипы тромбоцитов и практические аспекты методов тестирования функции тромбоцитов в кардиологии. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(6):614-628. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2981. EDN: KAAWKP

For citation:

Kobalava Zh.D., Pisaryuk A.S., Filkova A.A., Tukhsanboev E.S., Boldyreva A.A., Lazutova D.P., Meray I.A., Panteleev M.A. Platelet phenotypes and practical aspects of platelet function testing in cardiology. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2023;19(6):614-628. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2023-2981. EDN: KAAWKP