Перейти к:

Инфаркт миокарда и тромбоэмболия лёгочной артерии — редкий тандем неблагоприятного прогноза (клинический случай)

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3154

EDN: EFWKAS

Аннотация

В статье описано клиническое наблюдение пациентки, 44 лет, с практически одновременным возникновением массивной тромбоэмболии лёгочной артерии с двухсторонним поражением на фоне тромбоза задней большеберцовой вены с признаками флотации тромба и эмболическим инфарктом миокарда вследствие парадоксальной эмболии и дефекта межпредсердной перегородки на фоне выраженной анемии неустановленной этиологии. При этом следует отметить выбранную тактику с первоначальным проведением первичного чрескожного коронарного вмешательства по поводу инфаркта миокарда 2 типа и тромботической окклюзии задней межжелудочковой артерии с установкой стента и последующей тромболитической терапией по поводу тромбоэмболии лёгочной артерии. В статье также обсуждаются сложные вопросы назначения и изменений в антитромботической терапии, проведённых на основании решений врачебного консилиума, что привело к значительному клиническому улучшению при выписке больной из стационара.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ляхович О.Л., Филюшин О.В., Якушин С.С. Инфаркт миокарда и тромбоэмболия лёгочной артерии — редкий тандем неблагоприятного прогноза (клинический случай). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):166-173. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3154. EDN: EFWKAS

For citation:

Lyakhovich O.L., Filyushin O.V., Yakushin S.S. Myocardial infarction and embolism: a rare combination associated with a poor prognosis (a clinical case). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):166-173. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3154. EDN: EFWKAS

Введение

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) и инфаркт миокарда (ИМ), несмотря на современные визуализирующие и высокоэффективные технологии диагностики и лечения, продолжают оставаться заболеваниями с неблагоприятным прогнозом и нередко со смертельным исходом [1][2]. Особую сложность в диагностике и лечении вызывает одновременное сочетание ТЭЛА и ИМ. В литературе имеются единичные описания редкой формы ИМ, возникшего в результате феномена "парадоксальной эмболии" (ПЭ), в сочетании с ТЭЛА [3-5].

ПЭ встречается при наличии соустья между правыми и левыми камерами сердца (незаращение овального окна, дефект межпредсердной (ДМПП) или межжелудочковой перегородки), что позволяет тромбам/эмболам перемещаться из правой половины сердца (с венозной кровью) в левую половину сердца (артериальная кровь) и вызывать тромбоэмболию в сосудах большого круга кровообращения, в том числе в коронарных артериях (КА) с развитием ИМ [6-8]. Также сложным вопросом для клинициста при сочетании ТЭЛА и ИМ является выбор первоначальной тактики ведения пациента (тромболитическая терапия (ТЛТ), антикоагулянты или чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), а также определение дальнейшей тактики назначения антитромботической терапии (АТТ).

В статье описан клинический случай успешного ведения пациентки молодого возраста с сочетанием ТЭЛА и эмболического ИМ на фоне венозного тромбоза.

Описание клинического случая

Пациентка А., 1979 г.р. (44 года) с отсутствием кардиологического анамнеза за несколько недель до госпитализации стала отмечать бледность кожных покровов. 20.12.2023 появилась неинтенсивная давящая боль в грудной клетке, возникающая при нагрузке, и невыраженная одышка. За медицинской помощью не обращалась. Ухудшение 23.12.2023 с 23:00, когда возникла интенсивная загрудинная боль, непроходящая в покое, продолжавшаяся более часа с нарастающей интенсивностью, в связи с этим вызвала бригаду скорой медицинской помощи. На электрокардиограмме (ЭКГ): синусовый ритм, подъём сегмента ST в области нижней стенки левого желудочка (ЛЖ). Назначены ацетилсалициловая кислота 250 мг, клопидогрел 300 мг, гепарин 5000 ЕД, введён морфин 10 мг внутривенно. Доставлена в меж- районный медицинский центр, где при обследовании в общем анализе крови (ОАК) выявлено снижение уровня гемоглобина до 68 г/л, заподозрено кровотечение, в связи с чем ТЛТ не проводилась. Осмотрена хирургом и гинекологом, данных, подтверждающих кровотечение, нет. По скорой медицинской помощи госпитализирована в областной кардиологический диспансер. Тропонин I при поступлении 463 нг/л (N до 29 нг/л), в ОАК сохраняется прежний уровень гемоглобина — 68 г/л. Переведена в отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения для проведения экстренного ЧКВ.

Из анамнеза жизни пациентки установлена отягощённая наследственность: у брата был неизвестный порок сердца (умер в 8 мес.). Аллергологический анамнез без особенностей. Вредные привычки отсутствуют. Гинекологический анамнез: беременности — 6, роды — 6. Менструальный цикл регулярный, кровотечения обильные.

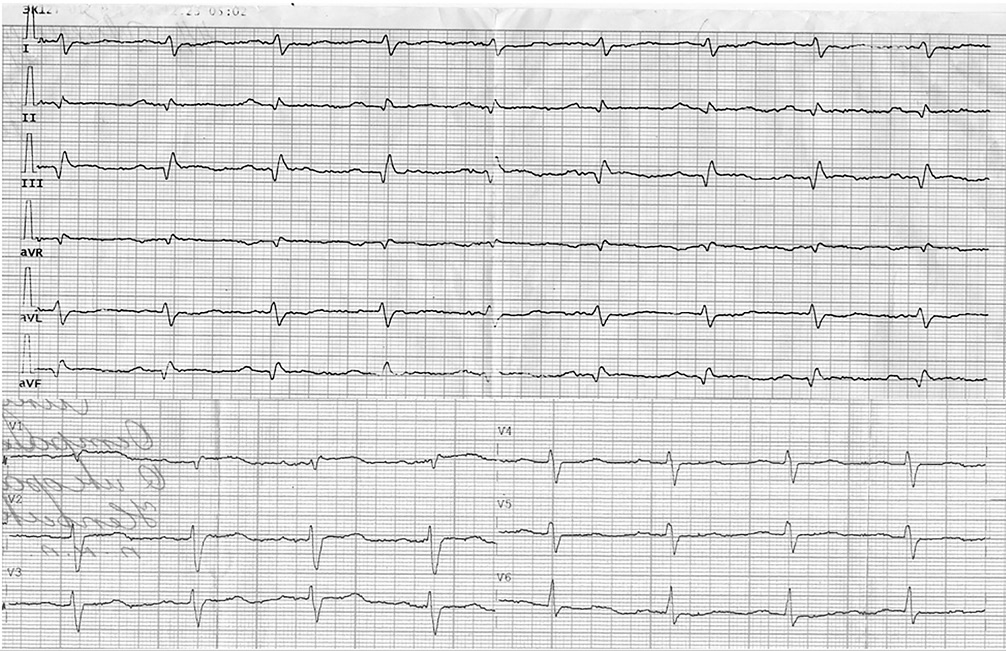

При осмотре в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения (08:50): болевой синдром купирован. Общее состояние средней тяжести. Индекс массы тела — 25,6 кг/м2. Гемодинамические параметры: частота сердечных сокращений (ЧСС) — 104 уд./мин., ритм правильный, артериальное давление (АД) — 110/70 мм рт.ст. Частота дыхательных движений (ЧДД) — 20 в мин., сатурация кислородом (SрO2) — 85%. При внешнем осмотре отмечается различие в диаметре голеней: диаметр правой голени — 34 см, левой — 31 см. На ЭКГ: синусовая тахикардия, острая стадия нижнего Q-образующего ИМ, неполная блокада правой ножки пучка Гиса (рис. 1). Проводилась дифференциальная диагностика между ИМ нижней локализации и ТЭЛА (синдромом МакДжина-Уайта SI-QIII-TIII) и с учётом подъёма сегмента ST в отведениях III, aVF, что нетипично для ТЭЛА, решено считать изменения свойственными ИМ. Дана нагрузочная доза клопидогрела — 600 мг, больная направлена в рентгеноперационную.

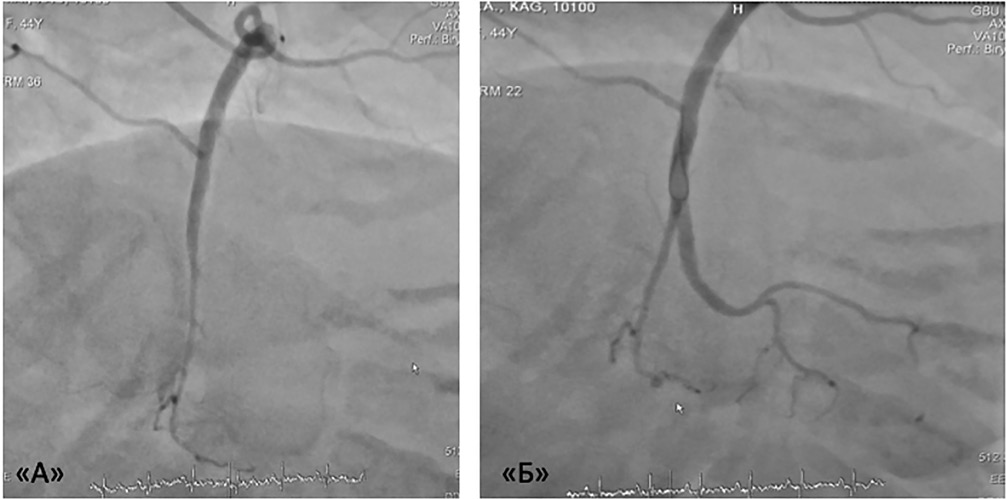

При коронароангиографии (КАГ): ствол левой КА, передней межжелудочковой артерии, огибающей артерии с чёткими, ровными контурами. Правая КА с чёткими, ровными контурами. Задняя межжелудочковая ветвь (ЗМЖВ) окклюзирована практически от устья, постокклюзионные отделы не заполняются (рис. 2а).

После КАГ выполнена проводниковая реканализация, чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика баллонами 1,5×20 и 2,0×20 мм окклюзированного сегмента ЗМЖВ. На контрольной КАГ в зоне окклюзии определяется дефект контрастирования (тромб/эмбол?), дистальная эмболия в одну из ветвей ЗМЖВ. Затем выполнена установка стента 2,5×15 мм в зону окклюзии. На контрольной КАГ просвет артерии восстановлен полностью, кровоток TIMI III, дистальная эмболия в одну из ветвей ЗМЖВ (рис. 2б).

Пациентке назначен гепарин 800 ед./час внутривенно капельно на 0,9% растворе хлорида натрия, аторвастатин 40 мг вечером, клопидогрел 75 мг утром, метопролол 6,25 мг 2 раза в день, каптоприл 6,25 мг 3 раза в день, пантопразол 20 мг. Ацетилсалициловая кислота не назначалась вследствие неустановленного генеза выраженной анемии.

24.12.2023 при эхокардиографическом исследовании сердца (ЭхоКГ) пределяются зоны гипокинеза миокарда ½ нижней стенки ЛЖ. Снижение сократимости миокарда ЛЖ. Признаки лёгочной гипертензии 2 ст. Увеличение полости правого желудочка (ПЖ), правого предсердия (ПП). Признаки систолической дисфункции, перегрузки давлением ЛЖ. Трикуспидальная регургитация 3 ст. Систолический градиент на трикуспидальном клапане 43 мм рт.ст., расчётное систолическое давление в лёгочной артерии 63 мм рт.ст. Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки. Диастолическая дисфункция ЛЖ 1 типа. Результаты ЭхоКГ в динамике приведены в табл. 1.

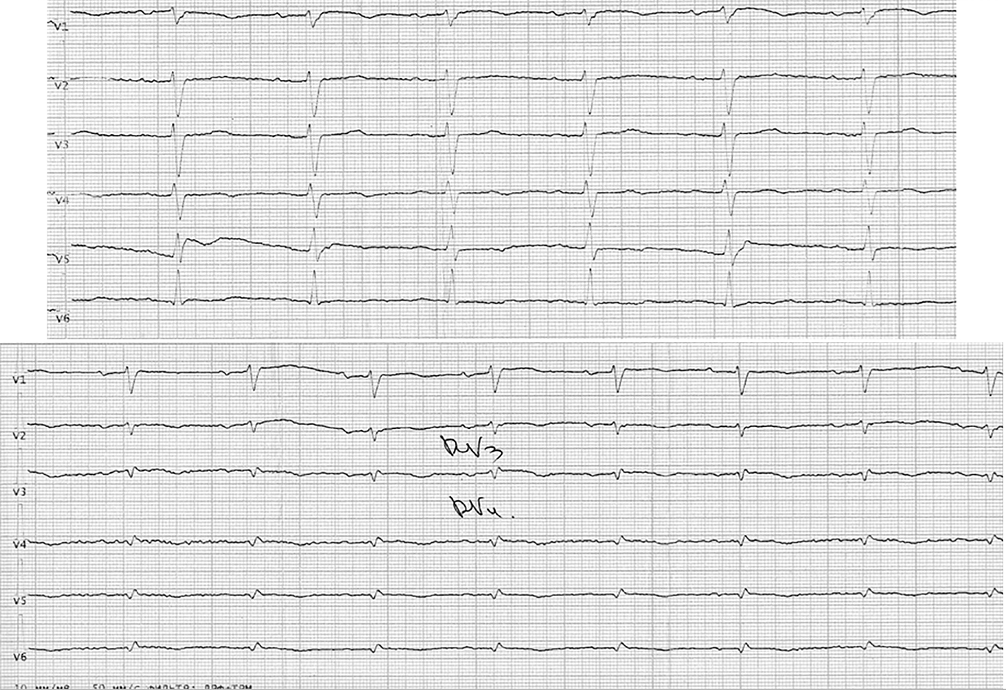

На следующий день у пациентки наблюдалась отрицательная динамика: значительно усилилась одышка, состояние тяжёлое. ЧСС — 110 уд./мин., АД — 95/60 мм рт.ст., ЧДД — 26 в мин., SрO2 — 78% (без кислорода). Прогрессирование изменений на ЭКГ с динамикой нижнего ИМ, с возможным распространением на ПЖ (рис. 3).

25.12.2023 при проведении дуплексного сканирования вен нижних конечностей (НК) слева: глубокие вены, ствол большой подкожной вены, малой подкожной вены проходимы, компрессия их полная. Задняя большеберцовая ветвь (ЗББВ) в просвете — гипоэхогенные тромботические массы, доходящие до границы верхней и средней трети голени, головка тромба 2,5 см с признаками флотации. Справа: в поверхностной бедренной вене в нижней трети, подколенной вене, ЗББВ — изоэхогенные тромботические массы, заполняющие просвет окклюзионно, без признаков флотации. Другие сегменты глубоких вен, большая и малая подкожные вены, проходимы.

По решению консилиума для верификации диагноза ТЭЛА рекомендована ангиопульмонография (АПГ), а для исключения желудочно-кишечного кровотечения 25.12.2023 выполнена фиброгастродуоденоскопия, подтвердившая его отсутствие.

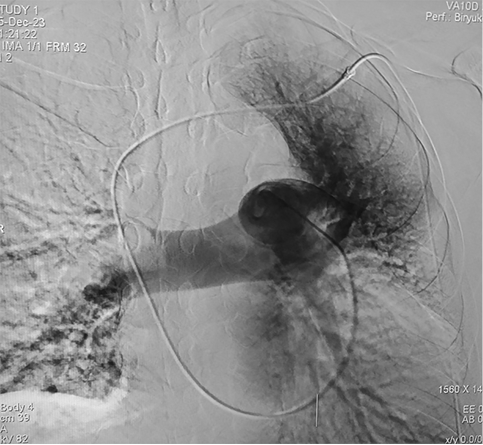

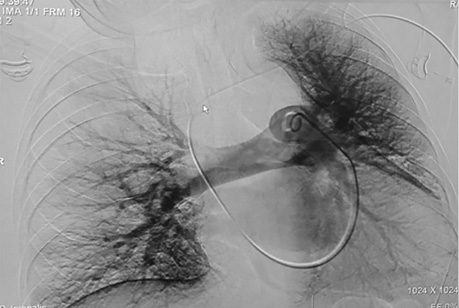

По данным АПГ (25.12.2023) ствол (ЛА) с чёткими контурами. Справа в верхнедолевой ветви ЛА определяется дефект контрастирования, суживающий просвет на 95%. Среднедолевая ветвь ЛА не контрастируется. В нижнедолевой ветви ЛА имеется дефект контрастирования, суживающий просвет на 80% (рис. 4). Слева: нижнедолевая ветвь ЛА не контрастируется. Заключение: окклюзия нижнедолевой ветви левой ЛА и среднедолевой ветви правой ЛА. Стенозы верхнедолевой и нижнедолевой ветвей правой ЛА 80-95%.

Определён риск смертельного исхода в течение 30 дней после эпизода ТЭЛА по шкале PESI (класс IV): 114 баллов — высокий риск с учётом подтверждённой массивной ТЭЛА, гемодинамической нестабильности, высокого риска смертельного исхода по шкале PESI выполнена ТЛТ алтеплазой (50 мг) с хорошей клинической и ангиологической эффективностью без осложнений. На следующие сутки одышка значительно уменьшилась. ЧСС — 68 уд./мин., АД — 130/80 мм рт.ст., ЧДД — 18 в мин., SpO2 — 92%.

26.12.2023 при контрольной АПГ (рис. 5): справа в верхнедолевой ветви ЛА определяется дефект контрастирования, суживающий ее просвет на 95%. В остальных ветвях ЛА справа положительная динамика: среднедолевая и нижнедолевая ветви определяются на всём протяжении без дефектов контрастирования. Слева: нижнедолевая ветвь ЛА определяется на всём протяжении без дефектов контрастирования.

Пациентке проведена гемотрансфузия эритроцитарной массы (2 дозы) для коррекции анемии. Данные ОАК за период стационарного лечения в динамике отражены в табл. 2.

По решению консилиума (27.12.2023) у пациентки с ИМ 2 типа со стентированием ЗМЖВ и массивной ТЭЛА при сохранении высокого риска тромбоэмболических осложнений в оба круга кровообращения и геморрагических осложнений (анемия тяжёлой степени неясной этиологии), оптимальной АТТ выбрано назначение эноксапарина натрия в лечебной дозе в сочетании с тикагрелором (с предварительным назначением нагрузочной дозы), а в дальнейшем — сочетание перорального антикоагулянта с тикагрелором без ацетилсалициловой кислоты. Больной назначено подкожное введение эноксапарина 0,7 мг 2 раза в день, эластическая компрессия НК, остальная терапия продолжена. Рекомендован ультразвуковой контроль вен НК через 10 дней и перевод с эноксапарина на ривароксабан (планируемая доза — 30 мг/сут. с учётом ТЭЛА, но в связи с необходимостью приёма тикагрелора и наличием анемии в целях безопасности доза уменьшена до 20 мг/сут.).

03.01.2024 при контрольном дуплексном сканировании вен НК справа: поверхностная бедренная вена в нижней трети, подколенная вена, ЗББВ — реканализация удовлетворительная, без флотации. Другие сегменты глубоких и поверхностных вен проходимы, компрессия их полная. Слева: ЗББВ удовлетворительная, реканализация, флотация не определяется. Глубокие и поверхностные вены проходимы, полная компрессия.

За время лечения наблюдается положительная динамика клинического состояния: на фоне проводимой терапии ангинозная боль не беспокоит, одышка отсутствует. Общее состояние удовлетворительное. В лёгких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧДД — 16 в мин., SрO2 — 98%. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС — 82 уд./мин., АД — 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отёков нет.

Заключительный диагноз при выписке больной из стационара:

Основное заболевание: ишемическая болезнь сердца: Q-образующий нижний ИМ с подъёмом сегмента ST, 2 типа от 24.12.2023 на фоне тромбоэмболии в ЗМЖВ. ЧКВ, стентирование ЗМЖВ 24.12.2023.

Конкурирующее заболевание: ТЭЛА на фоне тромбоза глубоких вен в голени 23.12.2023. PESI 114б. АПГ и системная ТЛТ алтеплазой 25.12.2023.

Фоновое: 1. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Дефект МПП с острым сбросом справа налево на фоне ТЭЛА. 2. Хроническая железодефицитная анемия тяжёлой степени.

Осложнения: Killip I. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Лёгочная гипертензия. Недостаточность трикуспидального клапана 3 ст. Дыхательная недостаточность 2 ст.

По решению консилиума от 12.01.2024 при выписке больной из стационара с учётом высокого риска тромбоэмболических осложнений и тромбоза стента (стент голометаллический), рекомендовано продолжить АТТ (тикагрелор 90 мг 2 раза в день + ривароксабан 20 мг/сут.) до 3 мес. Через 3 мес. от начала заболевания, контрольное дуплексное сканирование вен НК. Целевой период назначения тикагрелора до 12 мес., ривароксабана — неопределенно долго.

Рисунок 1. ЭКГ от 24.12.2023: патологический зубец Q в II, III, aVF; подъём сегмента ST в III, aVF.

Рисунок 2. Коронароангиограммы. А — окклюзия задней межжелудочковой ветви; Б — контрольная коронароангиограмма после установки стента в зону окклюзии.

Таблица 1. Показатели ЭхоКГ в динамике

Показатель | 24.12.2023 (при поступлении) | 25.12.2023 (после КАГ) |

Аорта, см | 3,3 | 3,65 |

ЛП, см | 3,6×5,0 | 3,6×5,0 |

КДР ЛЖ, см | 4,4 | 4,8 |

КСР ЛЖ, см | 3,1 | 3,1 |

ФВ по Тейхольцу, ٪ (N >55٪) | 55 | 56 |

Толщина МЖП, см | 0,8 | 1,0 |

Толщина ЗС ЛЖ, см | 0,8 | 0,9 |

ПП, см | 5,7×5,3 | 4,7×5,5 |

ПЖ, см | 3,4 | 3,5 |

Систолический градиент на ТК, мм рт.ст. | 43 | 53 |

Регургитация на МК, степень | 1 | 2 |

Регургитация на ТК, степень | 3 | 3 |

Зоны гипо- и акинезии | выраженный гипокинез ½ нижней стенки ЛЖ | акинезия в ½ нижней стенки ЛЖ. Выраженная гипокинезия ПСПЖ. Нормокинез верхушки ПЖ. |

Комментарии | Парадоксальное движение МЖП | МПП выбухает в полость ЛП. Нельзя исключить небольшой сброс в области н/3 МПП из ПП в ЛП. |

ЛП — левое предсердие, КДР — конечно-диастолический размер, ЛЖ — левый желудочек, КСР — конечно-систолический размер, ФВ — фракция выброса, МЖП — межжелудочковая перегородка, ЗС — задняя стенка, ПП — правое предсердие, ПЖ — правый желудочек, ТК — трикуспидальный клапан, МК — митральный клапан, ПСПЖ — передняя стенка правого желудочка, МПП — межпредсердная перегородка, н/3 — нижняя треть | ||

Рисунок 3. ЭКГ от 25.12.2023: синусовый ритм. Дальнейшая динамика нижнего инфаркта миокарда.

ЛА — легочная артерия

Рисунок 4. Ангиопульмонограмма (25.12.2023): окклюзия нижнедолевой ветви левой ЛА и среднедолевой ветви правой ЛА. Стенозы верхнедолевой и нижнедолевой ветвей правой ЛА 80-95%.

Таблица 2. Показатели общего анализа крови в период госпитализации

Дата | Эр, ×1012/л | Hb, г/л | Тр, ×109/л | Лей, ×109/л | Эоз, ٪ | Ней, ٪ | Л, ٪ | М, ٪ | СОЭ, мм/ч | Ht, ٪ |

24.12.2023 | 3,29 | 68 | 287 | 5,71 | 1,0 | 73,7 | 20,1 | 4,1 | 9 | 24,8 |

26.12.2023 | 3,50 | 79 | 279 | 5,27 | 2,4 | 59,8 | 26,0 | 11,5 | 6 | 26,7 |

09.01.2024 | 5,07 | 122 | 304 | 7,35 | 2,8 | 57,1 | 28,8 | 10,6 | 12 | 42,5 |

Эр — эритроциты, Hb — гемоглобин, Тр — тромбоциты, Лей — лейкоциты, Эоз — эозинофилы, Ней — нейтрофилы, Л — лимфоциты, М — моноциты, СОЭ — скорость оседания эритроцитов, Ht — гематокрит | ||||||||||

Рисунок 5. Контрольная ангиопульмонограмма от 26.12.2023 с положительной динамикой после проведённой тромболитической терапии.

Обсуждение

Динамика развития патофизиологического континуума в данном клиническом случае может быть представлена следующим образом. Стартовой причиной двух тяжёлых заболеваний, по-видимому, была анемия тяжёлой степени, которая может рассматриваться как фактор риска гиперкоагуляционного состояния [9]. В последующем развившийся тромбоз в венах НК явился причиной ТЭЛА, первые клинические проявления которой в виде незначительной одышки возникли за 3 дня до госпитализации и, очевидно, были связаны с немассивной ТЭЛА. Причина тромбоза глубоких вен НК у пациентки до конца не ясна. Значимыми для венозного тромбоза/ТЭЛА тромбофилиями считаются антифосфолипидный синдром; дефицит антитромбина, протеина C и S; гомозиготные мутации генов фактора V (Лейден) и протромбина G2021OA [10]. Однако провести исследования для выявления тромбофилий данной пациентке не удалось по организационным причинам. 23.12.2023 вследствие ТЭЛА значительно увеличилось давление в ЛА (систолическое давление в ЛА 68 мм рт.ст.), что привело к открытию/расширению ДМПП и острому сбросу крови справа налево, вследствие которого произошла ПЭ в КА с развитием ИМ 2 типа, что сопровождалось появлением типичной ангинозной загрудинной боли и развитием ИМ, подтверждённого биомаркерами некроза миокарда, ЭКГ и ЭхоКГ признаками. С учётом обнаруженных глубоких зубцов S в I стандартном отведении и глубоких зубцов Q в III стандартном отведении проведена дифференциальная диагностика между ИМ нижней локализации и признаками перегрузки ПЖ при ТЭЛА (синдром МакДжина—Уайта). Однако данные изменения в сочетании с подъёмом сегмента ST в III, aVF решено считать более характерными для ИМ, что в последующем подтверждено результатами ЭхоКГ и КАГ. При нахождении больной уже в рентгендиагностической лаборатории лечащим врачом обращено внимание на симптомы возможного тромбофлебита НК (асимметрия голеней) с развитием ТЭЛА. Учитывая, что состояние больной было относительно стабильным (купирование боли, отсутствие одышки в покое, нормальные цифры АД, сатурации кислорода), принято решение оказывать первоначальную помощь по поводу подтвержденного ИМ, в связи с чем выполнена реперфузия с установкой стента и при КАГ заподозрено наличие тромбоэмбола при отсутствии атеросклеротического поражения КА. На следующие сутки с учётом прогрессирующего ухудшения состояния больной, верификации ТЭЛА и исключения желудочно-кишечного кровотечения выполнена ТЛТ с явным клиническим улучшением и улучшением перфузии лёгких согласно данным АПГ. Назначение двойной (тикагрелор и гепарин), а не тройной АТТ определялось наличием выраженной анемии тяжёлой степени и невозможностью исключить кровотечение как причину анемии. Через 2 сут. больная была переведена с гепарина на эноксипарин в лечебной дозе и через 10 сут. на ривароксабан, что в целом соответствует клиническим рекомендациям по лечению ТЭЛА, кроме дозировки (20 вместо 30 мг), что объясняется также неясным генезом анемии [11]. Выполнение АПГ для подтверждения ТЭЛА 24.12.2023 (в день выполнения ЧКВ) могло предотвратить прогрессирование ТЭЛА, которое проявилось 25.12.2023 в 7:45 угрожающим жизни клиническим ухудшением со снижением АД и SрO2, что потребовало экстренной помощи и выполнения ТЛТ. В конечном итоге, лечение пациентки привело к значительному клиническому улучшению при минимальных структурных изменениях в сердце после ТЭЛА и ИМ. Важно отметить, что телефонный контакт с пациенткой через 6 мес. после выписки из стационара при выполнении рекомендованной лекарственной терапии, включая тикагрелор и ривароксабан, подтвердил удовлетворительное состояние больной. Принято решение о продлённой антикоагулянтной терапии ривароксабаном в дозировке 10 мг/сут. Рекомендованная консультация кардиохирурга для решения вопроса о необходимости операции чрескожного закрытия ДМПП не проводилась в связи с семейными обстоятельствами пациентки.

Необходимо отметить, что диагностика ИМ на фоне ТЭЛА является сложной задачей ввиду схожести некоторых симптомов заболеваний, поскольку необходим своевременно подтверждённый факт сброса крови справа налево, при исключении других факторов, которые определяют эмбологенные события (коагулопатии, фибрилляция предсердий, клапанные пороки сердца). Также остаётся открытым вопрос о первоочередности оказания медицинской помощи по поводу ТЭЛА или ИМ, использования комбинированной АТТ, включая выбор лекарственных препаратов и дозировок применения. Так, в ряде опубликованных клинических наблюдений стратегия ведения пациента зависела от превалирующей клинической картины нозологической единицы: ТЛТ имеет преимущество при ТЭЛА и гемодинамической нестабильности пациента [12], а ЧКВ — при ИМ с последующей диагностикой и лечением ТЭЛА [13][14], что продемонстрировано в данном клинической случае.

Заключение

Случай представляет интерес ввиду развития ИМ 2 типа в результате парадоксальной ПЭ через ДМПП, который развился вследствие тромбофлебита НК и массивной двухсторонней ТЭЛА на фоне выраженной анемии неустановленной этиологии. При этом следует отметить сложности проведения АТТ, которые преодолены посредством решения врачебного консилиума, что привело к значительному клиническому улучшению к выписке больной из стационара.

Список литературы

1. Данилов А.В., Кобзарь И.И., Нагибин О.А. и др. Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Рязанской области: 2014-2018 гг. Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2019;7(3):439-49. DOI:10.23888/HMJ201973439-449.

2. Якушин С.С., Никулина Н.Н., Тереховская Ю.В. Клинические проявления и диагностика тромбоэмболии легочной артерии в рутинной клинической практике (данные Регионального сосудистого центра Рязанской области). Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2022;30(1):51-62. DOI:10.17816/PAVLOVJ85405.

3. Mridha N, Ward E, Hayman S, et al. Paradoxical embolism through patent foramen ovale as a cause of myocardial infarction. Med J Aust. 2021;215(2):68-9. e1. DOI:10.5694/mja2.51140.

4. Kleber FX, Hauschild T, Schulz A, et al. Epidemiology of Myocardial Infarction Caused by Presumed Paradoxical Embolism via a Patent Foramen Ovale. Circ J. 2017;81(10):1484-9. DOI:10.1253/circj.CJ-16-0995.

5. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al; Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/ American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Glob Heart. 2018;13(4):305-38. DOI:10.1016/j.gheart.2018.08.004.

6. Liu Y, Yang Z, Sun X, et al. Successful surgical treatment of impending paradoxical embolism with pulmonary embolism and myocardial infarction. J Cardiothorac Surg. 2024;19(1):137. DOI:10.1186/s13019-024-02606-0.

7. Koutroulou I, Tsivgoulis G, Tsalikakis D, et al. Epidemiology of Patent Foramen Ovale in General Population and in Stroke Patients: A Narrative Review. Front Neurol. 2020;11:281. DOI:10.3389/fneur.2020.00281.

8. Ioannidis SG, Mitsias PD. Patent Foramen Ovale in Cryptogenic Ischemic Stroke: Direct Cause, Risk Factor, or Incidental Finding? Front Neurol. 2020;11:567. DOI:10.3389/fneur.2020.00567.

9. Ezeh E, Katabi A, Khawaja I. Iron Deficiency Anemia as a Rare Risk Factor for Recurrent Pulmonary Embolism and Deep Vein Thrombosis. Cureus. 2021;13(3):e13721. DOI:10.7759/cureus.13721.

10. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor’s Choice — European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;61(1):9-82. DOI:10.1016/j.ejvs.2020.09.023.

11. Панченко Е.П., Балахонова Т.В., Данилов Н.М. и др. Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии: клинические рекомендации Евразийской ассоциации кардиологов для практических врачей (2021). Евразийский кардиологический журнал. 2021;(1):44-77. DOI:10.38109/2225-1685-2021-1-44-77.

12. Alkhalil M, Cahill TJ, Boardman H, Choudhury RP. Concomitant pulmonary embolism and myocardial infarction due to paradoxical embolism across a patent foramen ovale: a case report. Eur Heart J Case Rep. 2017;1(2):ytx010. DOI:10.1093/ehjcr/ytx010.

13. Hline A, Malik N, Khokhar A, Aggarwal R. Acute myocardial infarction caused by paradoxical embolism with concomitant pulmonary embolism. BMJ Case Rep. 2011;2011:bcr0320113953. DOI:10.1136/bcr.03.2011.3953.

14. Maharaj V, Velangi PS, Prins K, et al. Double Rule In: Concomitant Acute Coronary Occlusion and Pulmonary Embolism. JACC Case Rep. 2019;1(4):669-70. DOI:10.1016/j.jaccas.2019.08.021.

Об авторах

О. Л. ЛяховичРоссия

Ляхович Олеся Леонидовна

Рязань

О. В. Филюшин

Россия

Филюшин Олег Владимирович

Рязань

С. С. Якушин

Россия

Якушин Сергей Степанович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом МСЭ

Рязань

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Ляхович О.Л., Филюшин О.В., Якушин С.С. Инфаркт миокарда и тромбоэмболия лёгочной артерии — редкий тандем неблагоприятного прогноза (клинический случай). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):166-173. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3154. EDN: EFWKAS

For citation:

Lyakhovich O.L., Filyushin O.V., Yakushin S.S. Myocardial infarction and embolism: a rare combination associated with a poor prognosis (a clinical case). Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):166-173. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3154. EDN: EFWKAS