Перейти к:

Антикоагулянтная терапия у пациентов с кардиоэмболическим подтипом ишемического инсульта и фибрилляцией предсердий

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3173

EDN: FNSTIA

Аннотация

Цель. Оценить особенности приема антикоагулянтной терапии (АКТ) у пациентов с кардиоэмболическим (КЭ) подтипом ишемического инсульта (ИИ) и фибрилляцией предсердий (ФП), госпитализированных в сосудистый центр.

Материал и методы. Проведено одномоментное исследование на базе сосудистого центра ГБУЗ "ММНКЦ им. С. П. Боткина" г. Москвы с апреля 2022 г. по апрель 2023 г. В исследование включены пациенты старше 18 лет с подтвержденным КЭ подтипом ИИ и ФП, поступившие в течение первых 12 ч от начала симптомов и принимавшие антикоагулянты более 1 мес. до госпитализации. Не включались пациенты с геморрагическим и другими, кроме КЭ, подтипами ИИ, отсутствием данных о приеме антикоагулянтов или отказавшиеся от участия в исследовании.

Результаты. Из 1038 пациентов с ИИ у 215 (20,7%) выявлен КЭ подтип на фоне ФП. Более половины из них (109 человек) не принимали АКТ на момент ИИ. В исследование включены 106 пациентов, принимавших антикоагулянты на амбулаторном этапе: ривароксабан (n=56), апиксабан (n=30), дабигатрана этексилат (n=11), варфарин (n=9). Средний возраст пациентов составил 77,8 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc — 6. У 33,9% больных дозы прямых пероральных антикоагулянтов не соответствовали клиническим рекомендациям (например, выявлено необоснованное снижение дозы ривароксабана и апиксабана). Средняя оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS составила 7 баллов, госпитальная летальность достигла 30,2%. Высокая смертность связана с тяжёлым течением инсульта (у половины пациентов >8 баллов по NIHSS) и высокой частотой коморбидных состояний: гипертоническая болезнь — 95,2% случаев, хроническая сердечная недостаточность — 60,4%, сахарный диабет 2 типа — 30,1%, перенесённый инфаркт миокарда — 37,7%.

Заключение. Высокая частота ИИ на фоне проводимой АКТ подчёркивает необходимость рутинного мониторинга концентрации прямых пероральных антикоагулянтов в крови, регулярной оценки приверженности лечению и систематического информирования пациентов и их родственников о важности соблюдения режима приёма препаратов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Нарышкина Е.А., Чашкина М.И., Задыкян Э.С., Курбаналиева Н.К., Закарьян Е.М., Серова М.В., Андреев Д.А., Комарова А.Г., Ерошкин К.Е., Кулеш А.А., Сычев Д.А. Антикоагулянтная терапия у пациентов с кардиоэмболическим подтипом ишемического инсульта и фибрилляцией предсердий. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):149-154. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3173. EDN: FNSTIA

For citation:

Naryshkina E.A., Chashkina M.I., Zadykyan E.S., Kurbanalieva N.K., Zakaryan E.M., Serova M.V., Andreev D.A., Komarova A.G., Eroshkin K.E., Kulesh A.A., Sychev D.A. Anticoagulant therapy in patients with cardioembolic subtype of ischemic stroke and atrial fibrillation. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):149-154. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3173. EDN: FNSTIA

Введение

Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространённая аритмия, одним из самых серьёзных осложнений которой является кардиоэмболический (КЭ) подтип ишемического инсульта (ИИ). На долю ФП приходится от 20 до 30% всех ИИ, которые связаны с повышенным риском летального исхода и большей вероятностью инвалидизации по сравнению с инсультами другой этиологии [1].

Прямые пероральные антикоагулянты (ПОАК) и антагонисты витамина К (АВК) доказали эффективность в профилактике инсульта и системной эмболии у пациентов с ФП. Эффективность ПОАК, таких как апиксабан, дабигатран, ривароксабан и эдоксабан, установлена в ходе четырёх ключевых рандомизированных контролируемых исследований, которые подтвердили их не меньшую эффективность по сравнению с АВК в профилактике инсульта и системной эмболии у пациентов с ФП [2-5].

Несмотря на достижения антикоагулянтной терапии (АКТ) в профилактике тромбоэмболических осложнений при ФП, ~20% пациентов переносят КЭ ИИ на фоне приёма антикоагулянтов [6][7]. Согласно данным литературы и клинической практики, эта проблема преимущественно связана с низкой приверженностью лечению и снижением концентрации антикоагулянта в плазме [8]. Наиболее распространёнными причинами недостаточной приверженности лечению являются забывчивость пациента, недоверие к рекомендациям врача, высокая стоимость препарата, опасность кровотечения, недостаточная осведомлённость [9]. Определение концентрации ПОАК при поступлении в стационар не внедрена в рутинную практику, поэтому специальные коагулологические тесты выполняют лишь у четверти пациентов с ИИ [10].

Вместе с тем КЭ ИИ имеют место и у приверженных пациентов с терапевтическим уровнем минимальной концентрации антикоагулянта в плазме крови. Это представляется значимой проблемой, поскольку смена антикоагулянта или добавление антиагрегантов не снижает риск повторного инсульта и в настоящий момент не существует регламентирующих документов для таких случаев [11].

Цель исследования — оценить особенности приёма АКТ у пациентов с КЭ подтипом ИИ и ФП, госпитализированных в сосудистый центр.

Материал и методы

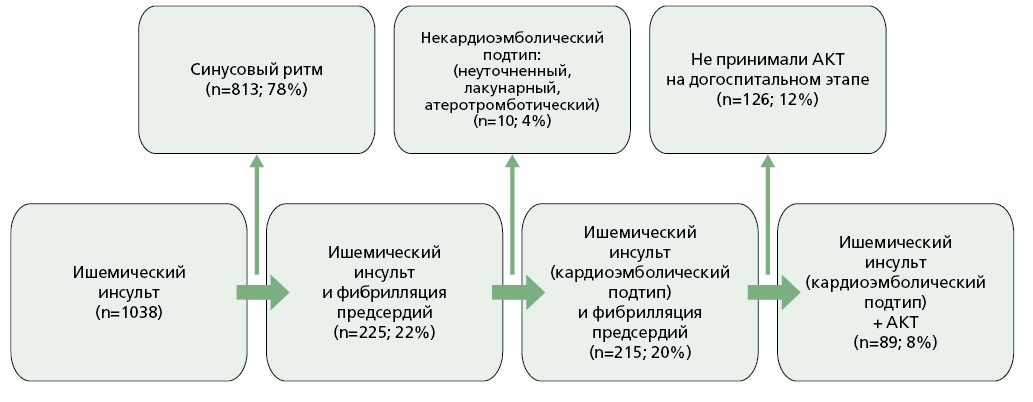

Одномоментное исследование проводилось на базе сосудистого центра ГБУЗ "ГКБ им. С. П. Боткина" г. Москвы в период с 1 апреля 2022 г. по 1 апреля 2023 г. В исследование включены пациенты с ФП и КЭ подтипом ИИ, развившимся на фоне приема АКТ (рис.).

АКТ — антикоагулянтная терапия

Рисунок. Алгоритм включения пациентов в исследование.

Критерии включения:

- возраст старше 18 лет;

- пациенты с критериями КЭ подтипа ИИ;

- наличие ФП, подтвержденное медицинской документацией;

- поступление в стационар в течение первых 12 ч после появления симптомов ИИ;

- приём АКТ на протяжении >1 мес. до момента госпитализации;

- подписанное информированное согласие на участие в исследовании, а также на публикацию персональных данных, полученных в ходе исследования, в научных целях, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Критерии невключения пациентов:

- геморрагический тип инсульта;

- другие подтипы ИИ;

- отсутствие данных о приёме антикоагулянтов (варфарин, прямые пероральные антикоагулянты);

- отказ пациента от участия в исследовании.

Диагноз КЭ инсульта устанавливался в соответствии с текущими клиническими рекомендациями 1, оценка тяжести инсульта осуществлялась по шкале Национального института здоровья (NIH Stroke Scale/Score, NIHSS). В зависимости от тяжести инсульта пациенты были разделены на 5 групп.

Наличие ФП подтверждалось данными электрокардиограммы на догоспитальном и госпитальном этапах, системы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и выписных эпикризов. Факт приёма АКТ устанавливался на основании данных, полученных при прямом опросе пациентов и/или их ближайших родственников и подтверждённых данными ЕМИАС.

При поступлении всем пациентам проводились:

— лабораторные исследования: клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма с использованием общепринятых рутинных методов на анализаторах Beckman Coulter;

— инструментальные исследования: компьютерная томография головного мозга с последующей оценкой по шкале Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS), магнитно-резонансная томография головного мозга, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, эхокардиография. При наличии показаний выполняли инвазивные процедуры: церебральную ангиографию, тромбэктомию из церебральных артерий или тромбаспирацию, а также внутривенный тромболизис. В соответствии с критериями невключения пациентов с другим типом и подтипом ИИ не включали в исследование.

Для оценки риска тромбоэмболических осложнений использовали шкалу оценки риска инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с ФП CHA2DS2-VASc, оценки риска кровотечений — шкалу HAS-BLED. Расчёт скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) выполняли по формуле Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), а также с использованием формулы Кокрофта—Голта для дополнительной оценки состояния функции почек [1].

Исследование одобрено локальным этическим комитетом Российской Медицинской академии непрерывного профессионального образования (выписка из Протокола № 18 заседания от 13 декабря 2022 г.).

Статистический анализ

Статистический анализ проводили с использованием программы StatTech v. 4.2.7 (ООО "Статтех", Россия). Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Категориальные данные представлены с указанием абсолютных значений и процентных долей. 95% ДИ для процентных долей рассчитывали по методу Клоппера–Пирсона.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика пациентов

Проанализированы данные всех пациентов, госпитализированных с ИИ, из них отобраны больные с ФП и КЭ подтипом ИИ. Включали пациентов, принимавших АКТ на амбулаторном этапе.

Критериям включения соответствовали 106 (49,3%) больных. Основные клинико-демографические характеристики представлены в табл. 1.

Функция почек

Величины рСКФ представлены в табл. 2.

Антикоагулянтная терапия

Сведения о факте, дозе и времени последнего приёма ПОАК получены при непосредственном контакте с пациентом в 53 (50%) случаях. При отсутствии речевого контакта информация получена от родственников — в 37 (35%) случаях и из ЕМИАС — в 16 (15%) случаях.

На догоспитальном этапе АКТ принимали 106 пациентов: дабигатрана этексилат — 11, апиксабан — 30, ривароксабан — 56, варфарин — 9 пациентов. Медиана длительности приёма ПОАК составила 15 [ 1; 132] мес.

У 33,9% пациентов принимаемые дозы ПОАК не соответствовали клиническим рекомендациям: ривароксабан 15 мг 1 раз в день (n=15), апиксабан 2,5 мг 2 раза в день (n=12), дабигатран 110 мг 2 раза в день при сохранённой почечной функции (n=4), апиксабан 2,5 мг 1 раз в день (n=2), апиксабан 5 мг 1 раз в день (n=1), ривароксабан 10 мг 1 раз в день (n=2).

Тяжесть инсульта и исходы

Тяжесть инсульта оценивали по шкале NIHSS, данные представлены в табл. 3. Средняя оценка тяжести инсульта по NIHSS составила 7 баллов [ 1; 28].

Нескольким пациентам проведена тромбэктомия (n=25, 23,5%) и тромболизис (n=2, 3%).

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов (n=106)

Характеристика | Значение |

Возраст, годы, M±SD | 77,8±9,7 |

Мужчины/Женщины, n (٪) | 35/71 (33/67) |

Сопутствующие заболевания | |

Хроническая сердечная недостаточность, n (٪) | 64 (60,4) |

Сахарный диабет 2 типа, n (٪) | 32 (30,1) |

Перенесенный инфаркт миокарда, n (٪) | 40 (37,7) |

Гипертоническая болезнь, n (٪) | 101 (95,2) |

Риск по шкале CHA2DS2-VASc, балл, Me [Q1;Q3] | 6 [ 2;9] |

Риск по шкале HAS-BLED, балл, Ме [Q1;Q3] | 3 [ 2;5] |

Таблица 2. Расчётная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ)

Параметр | Значение |

рСКФ CKD-EPI (мл/мин/1,73 м2) | |

>60, n (٪) | 41 (38,7) |

30-59, n (٪) | 58 (54,7) |

15-29, n (٪) | 6 (5,6) |

<15, n (٪) | 1 (0,9) |

рСКФ по Кокрофту–Голту | |

>50, n (٪) | 62 (58,5) |

15-49, n (٪) | 43 (40,6) |

<15, n (٪) | 1 (0,9) |

Таблица 3. Тяжесть инсульта по шкале NIHSS и исходы

Тяжесть инсульта по NIHSS, баллы | n (٪) |

1 (0-3 баллов) | 25 (23,6) |

2 (4-7 баллов) | 22 (20,8) |

3 (8-15 баллов) | 31 (29,2) |

4 (16-24 балла) | 24 (22,6) |

5 (>25 баллов) | 4 (3,8) |

Смерть во время госпитализации | 32 (30,2) |

Обсуждение

Исследование продемонстрировало высокую распространённость КЭ подтипа в общей структуре ИИ — показатель составил 20%. Половина пациентов с КЭ инсультом и ФП не принимали АКТ, несмотря на имеющиеся показания.

По данным российских регистров по острому нарушению мозгового кровообращения (ОНМК), на долю ИИ приходится от 75% ("Регион", "Регион-М") [12][13] до 80% (регистр инсульта в Республике Коми за 15 лет) [14]. Согласно анализу 29 770 случаев ОНМК в 8 регионах России, КЭ подтип составляет ~20% случаев в структуре всех ИИ [15].

По данным регионального регистра КЭ инсульта Е. В. Тавлуевой и соавт. [16], включившему 114 пациентов с КЭ подтипом, только 26,3% пациентов с ФП получали АКТ до госпитализации, среди них 70% принимали ПОАК, 30% — варфарин. Схожие данные получены по результатам международных регистров. Так, согласно исследованию GARFIELD-AF, только 21,8% пациентов с ФП и ИИ принимали ПОАК [17]. М. Grymonprez и соавт. продемонстрировали, что через год после назначения АКТ 10% пациентов с ФП и ИИ не придерживались терапии, через 5 лет — 25% [18].

Результаты метаанализа пациентов с ФП, перенёсших КЭ на фоне АКТ, демонстрируют рост частоты назначения ПОАК среди пациентов с ФП с 0% в 2010 г. до 45% в 2018 г., (95% ДИ 0,45-0,46); использование АВК снизилось с 42% (95% ДИI 0,22-0,65) до 32% (95% ДИ 0,32-0,32) [11]. Частота ИИ на фоне ПОАК варьировала от 20,1% (данные многоцентрового исследования в Корее и Японии) до 36% (ретроспективное многоцентровое исследование в Европейских странах). Согласно опубликованным данным, приверженность лечению ("доля покрытых дней" (PDC) ≥80%) достигалась лишь у 47,5% пациентов, принимающих ПОАК, по данным электронной медицинской базы данных США, и у 66,6% пациентов в популяционном исследовании во Франции [11].

Наряду с недостаточным применением АКТ обращают на себя внимание полученные данные о неправильном режиме дозирования препаратов — 33,9% пациентов получали ПОАК в дозах, не соответствующих текущим клиническим рекомендациям (например, ривароксабан 15 мг один раз в сутки или апиксабан 2,5 мг дважды в сутки без надлежащих критериев для снижения дозы). По данным регионального регистра КЭ инсульта Е. В. Тавлуевой и соавт., среди пациентов, принимавших ПОАК до госпитализации, у 71,4% доза была сниженной [16]. В исследовании RENO-EXTEND, посвящённому изучению причин и факторов риска инсульта у пациентов с ФП, получавших ПОАК (n=713), снижение дозы off-label коррелировало с повышением годовой частоты тромбоэмболических осложнений до 13,4%, что существенно выше показателей, полученных в ключевых рандомизированных клинических исследованиях [2][4][19]. Ошибки в дозировании наиболее часто совершались у пожилых пациентов и при расчёте СКФ.

Летальность по результатам проведённого исследования достигла 30,2%, что существенно превышает показатели смертности от ИИ в отделении неврологии сосудистого центра "ММНКЦ им. С. П. Боткина" за 2021-2023 гг. (10,4-11,8%) и выше данных отечественных регистров "РЕГИОН-Москва" (900 пациентов с ОНМК, 2012-2017 гг.), где госпитальная летальность достигала 24%, и "РЕГИОН" (170 пациентов, 2014 г.), в котором летальность в течение 1,5-2 лет составила 21,8% [12][13]. По данным метаанализа S. Yaghi и соавт. [19], летальность при инсультах на фоне АКТ регистрируется на уровне 20%. Высокая смертность в проведенном исследовании может быть связана с тяжестью инсульта (у половины пациентов более 8 баллов по NIHSS) и высокой коморбидностью. Так, у подавляющего большинства пациентов диагностирована артериальная гипертензия, высоко распространены хроническая болезнь почек (ХБП) (54,7%) и сахарный диабет (СД) 2 типа (30,1%), что согласуется с результатами российского регионального регистра (23,7 и 27,2%, соответственно) [16] и данными метаанализа S. Yaghi и соавт. (ХБП у 28-35%, СД 2 типа у 25-30%) [19].

Возможности объективной оценки эффективности АКТ ограничены в связи с отсутствием контроля концентраций ПОАК в плазме крови у исследуемой популяции. По данным международных многоцентровых исследований, специальные коагулологические тесты выполняют при поступлении только у четверти пациентов. Субанализ исследования RE-LY продемонстрировал, что концентрации дабигатрана <28 нг/мл (при дозе 110 мг) и <50 нг/мл (при дозе 150 мг) сопровождались повышением частоты инсульта (4,5-6,9 случая на 100 пациенто-лет), тогда как более высокие уровни (<2 случаев на 100 пациенто-лет) ассоциировались со снижением риска инсульта [20]. Согласно данным мультицентрового регистра острого инсульта RASUNOA, концентрации ПОАК при поступлении были ниже ожидаемого минимального уровня у 25% пациентов [10]. Сходные результаты получены в одноцентровом регистре, где низкие плазменные концентрации ПОАК выявлены у 27,7% пациентов с ИИ при поступлении [21].

Ограничения исследования

Исследование проводилось на базе одного сосудистого центра, что ограничивает общую применимость полученных результатов. В исследовании также не рассматривали такие факторы, как генетическая предрасположенность к тромбоэмболическим осложнениям.

Заключение

Около половины пациентов с КЭ подтипом ИИ и ФП принимали АКТ, при этом 33,9% пациентов получали дозы ПОАК, не соответствующие текущим клиническим рекомендациям. Высокая частота ИИ на фоне проводимой АКТ подчёркивает необходимость рутинного мониторинга концентрации ПОАК в крови, регулярной оценки приверженности лечению и систематического информирования пациентов и их родственников о важности соблюдения режима приёма препаратов.

1. ID: 814_1 Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака: клинические рекомендации. 2024 Доступно на: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/814_1.

Список литературы

1. Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al.; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2024;45(36):3314-414. DOI:10.1093/eurheartj/ehae176.

2. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009;361(12):1139-51. DOI:10.1056/NEJMoa0905561.

3. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(10):883-91. DOI:10.1056/NEJMoa1009638.

4. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365(11):981-92. DOI:10.1056/NEJMoa1107039.

5. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2013;369(22):2093-104. DOI:10.1056/NEJMoa1310907.

6. Yaghi S, Henninger N, Giles JA, et al. Ischaemic stroke on anticoagulation therapy and early recurrence in acute cardioembolic stroke: the IAC study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021;92(10):1062-7. DOI:10.1136/jnnp-2021-326166.

7. Seiffge DJ, De Marchis GM, Koga M, et al. Ischemic Stroke despite Oral Anticoagulant Therapy in Patients with Atrial Fibrillation. Ann Neurol. 2020;87(5):677-87. DOI:10.1002/ana.25700.

8. Freedman B, Martinez C, Katholing A, Rietbrock S. Residual Risk of Stroke and Death in Anticoagulant-Treated Patients With Atrial Fibrillation. JAMA Cardiol. 2016;1(3):366-8. DOI:10.1001/jamacardio.2016.0393.

9. Tarn D, Shih K, Tseng C, et al. Reasons for Nonadherence to the Direct Oral Anticoagulant Apixaban: A Cross-Sectional Survey of Atrial Fibrillation Patients. JACC Adv. 2023;2(1):100175. DOI:10.1016/jacadv.2022.100175.

10. Purrucker JC, Haas K, Rizos T, et al.; RASUNOA Investigators (Registry of Acute Stroke Under New Oral Anticoagulants). Coagulation Testing in Acute Ischemic Stroke Patients Taking Non–Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants. Stroke. 2017;48(1):152-8. DOI:10.1161/STROKEAHA.116.014963.

11. Bang OY, Park KM, Jeong DS. Occurrence of Ischemic Stroke in Patients With Atrial Fibrillation Receiving Non-Vitamin K Oral Anticoagulants: Causes and Prevention Strategies. J Stroke. 2023;25(2):199-213. DOI:10.5853/jos.2022.03552.

12. Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Лукьянов М.М. и др. Госпитальный регистр больных, перенесших острое мозговое кровообращение (РЕГИОН): портрет заболевшего и исходы стационарного этапа лечения. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(6):32-8. DOI:10.15829/1728-8800-2018-6-32-38.

13. Воронина В.П., Загребельный А.В., Лукина Ю.В. и др. Особенности течения мозгового инсульта у больных с сахарным диабетом по данным регистра РЕГИОН-М. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019;18(5):60-5. DOI:10.15829/1728-8800-2019-5-60-65.

14. Пенина Г.О., Пономарева Г.М. Анализ Регистра инсульта в Республике Коми за 15 лет. Вестник Сыктывкарского университета. Серия 2. Биология. Геология. Химия. Экология. 2023;(3):39-42. DOI:10.34130/2306-6229-2023-3-39.

15. Клочихина О.А., Стаховская Л.В., Полунина Е.А. и др. Эпидемиология и прогноз уровня заболеваемости и смертности от инсульта в разных возрастных группах по данным территориально-популяционного регистра. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(8):5-12. DOI:10.17116/jnevro20191190825.

16. Тавлуева Е.В., Савкова О.Н., Зернова Е.В. и др. Частота использования пероральных антикоагулянтов в реальной клинической практике у пациентов, госпитализированных с острым ишемическим инсультом. Российский кардиологический журнал. 2022;27(12):5149. DOI:10.15829/1560-4071-2022-5149.

17. Bassand JP, Apenteng PN, Atar D, et al.; Garfield-Af Investigators FT. GARFIELDAF: a worldwide prospective registry of patients with atrial fibrillation at risk of stroke. Future Cardiol. 2021;17(1):19-38. DOI:10.2217/fca-2020-0014.

18. Grymonprez M, Capiau A, Steurbaut S, et al. Adherence and persistence to oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation: A Belgian nationwide cohort study. Front Cardiovasc Med. 2022;9:994085. DOI:10.3389/fcvm.2022. 994085.

19. Yaghi S, Saldanha IJ, Misquith C, et al. Direct Oral Anticoagulants Versus Vitamin K Antagonists in Cerebral Venous Thrombosis: A Systematic Review and MetaAnalysis. Stroke. 2022;53(10):3014-24. DOI:10.1161/STROKEAHA.122.039579.

20. Reilly PA, Lehr T, Haertter S, et al.; RE-LY Investigators. The effect of dabigatran plasma concentrations and patient characteristics on the frequency of ischemic stroke and major bleeding in atrial fibrillation patients: the RE-LY Trial (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy). J Am Coll Cardiol. 2014;63(4):321-8. DOI:10.1016/j.jacc.2013.07.104.

21. Macha K, Marsch A, Siedler G, et al. Cerebral Ischemia in Patients on Direct Oral Anticoagulants. Stroke. 2019;50(4):873-9. DOI:10.1161/STROKEAHA.118.023877.

Об авторах

Е. А. НарышкинаРоссия

Нарышкина Екатерина Александровна, кардиолог отделения сосудистой хирургии №38, ГБУЗ "Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С. П. Боткина" Департамента здравоохранения г. Москвы; соискатель ученой степени к.м.н. кафедры клинической фармакологии и терапии имени академика Б.Е. Вотчала, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России

Москва

М. И. Чашкина

Россия

Чашкина Мария Игоревна, кафедра кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, доцент

Москва

Э. С. Задыкян

Россия

Задыкян Эрика Суреновна, студентка

Москва

Н. К. Курбаналиева

Россия

Курбаналиева Наида Курнабалиева, студентка

Москва

Е. М. Закарьян

Россия

Закарьян Ева Мисаковна, студентка

Москва

М. В. Серова

Россия

Серова Мария Владимировна, врач-кардиолог, ФГАОУ ВО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова" Минздрава России (Сеченовский Университет); доцент кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 имени Н. И. Пирогова" Департамента здравоохранения г. Москвы

Москва

Д. А. Андреев

Россия

Андреев Денис Анатольевич, профессор, заведующий кафедрой кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

А. Г. Комарова

Россия

Комарова Анна Григорьевна, заместитель главного врача по медицинской части (РСЦ)Кандидат медицинских наук, врач-кардиологМосква

К. Е. Ерошкин

Россия

Ерошкин Кирилл Евгеньевич, врач невролог, отделение неврологии №10

Москва

А. А. Кулеш

Россия

Кулеш Алексей Александрович, кафедра неврологии и медицинской генетики, профессор, доктор медицинских наук

Пермь

Д. А. Сычев

Россия

Сычев Дмитрий Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Нарышкина Е.А., Чашкина М.И., Задыкян Э.С., Курбаналиева Н.К., Закарьян Е.М., Серова М.В., Андреев Д.А., Комарова А.Г., Ерошкин К.Е., Кулеш А.А., Сычев Д.А. Антикоагулянтная терапия у пациентов с кардиоэмболическим подтипом ишемического инсульта и фибрилляцией предсердий. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):149-154. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3173. EDN: FNSTIA

For citation:

Naryshkina E.A., Chashkina M.I., Zadykyan E.S., Kurbanalieva N.K., Zakaryan E.M., Serova M.V., Andreev D.A., Komarova A.G., Eroshkin K.E., Kulesh A.A., Sychev D.A. Anticoagulant therapy in patients with cardioembolic subtype of ischemic stroke and atrial fibrillation. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):149-154. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3173. EDN: FNSTIA