Перейти к:

Отказ от медикаментозного лечения: распространённость и клиническая значимость

https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3175

EDN: MZKQEQ

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы отказа от медикаментозного лечения. Приводятся немногочисленные данные литературы, касающиеся клинической значимости отказа от лечения больных с заболеваниями внутренних органов. Зарубежные оригинальные исследования, посвящённые проблемам отказа от лечения у больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в частности у пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, единичны. В большинстве этих исследований изучается не только отказ от приёма лекарственных препаратов (ЛП), но и отказ от конкретных лечебных процедур, а также причины этого отказа. Проводится анализ российских проспективных клинических регистров сердечно-сосудистых заболеваний, в которых оказалось возможным зафиксировать факт полного отказа от медикаментозной терапии или феномен абсолютной неприверженности. Частота полного отказа от лечения колебалась от 1 до 10,1%. Ведущими причинами полного отказа от приёма ЛП были хорошее самочувствие, нежелание длительно принимать лекарства, высокая стоимость лечения. Продемонстрировано, что полный отказ от терапии может отрицательно повлиять на исходы болезни. Таким образом, определённая часть больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями полностью отказывается от лечения, несмотря на рекомендации. Частично это может объясняться хорошим самочувствием больных. Также характерную роль, по-видимому, играет и плохая информированность больных об эффективности назначенных ЛП. Следовательно, перспективным способом профилактики феномена абсолютной неприверженности у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями является их регулярное наблюдение и информирование, что назначенная терапия способна не только устранять симптомы заболевания, но и улучшать его прогноз, снижать риск осложнений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Калайджян Е.П., Лукина Ю.В., Загребельный А.В., Царегородцева В.В., Афонина О.С., Золотарева Н.П., Гинзбург М.Л., Драпкина О.М. Отказ от медикаментозного лечения: распространённость и клиническая значимость. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):143-148. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3175. EDN: MZKQEQ

For citation:

Martsevich S.Yu., Kutishenko N.P., Kalaydzhyan E.P., Lukina Yu.V., Zagrebelnyy A.V., Tsaregorodtseva V.V., Afonina O.S., Zolotareva N.P., Ginzburg M.L., Drapkina O.M. Refusal of pharmacological treatment: prevalence and clinical importance. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):143-148. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3175. EDN: MZKQEQ

Введение

Приверженность пациентов назначенной врачом медикаментозной терапии становится всё более актуальной проблемой по мере появления новых лекарственных препаратов (ЛП), повышения частоты мультиморбидности, связанной в первую очередь со старением населения, и, соответственно, увеличением количества назначаемых ЛП, внедрением альтернативных методов лечения. Впервые о проблеме приверженности назначенной лекарственной терапии было заявлено в 1967 г. [1], с тех пор внимание исследователей к проблеме приверженности постоянно увеличивается. В 2024 г. поисковая система PubMed приводила 55 279 ссылок на публикации, посвящённые данной проблеме.

История изучения феномена отказа от лечения

Обращаясь к проблеме плохой приверженности к приёму ЛП, как правило, имеют в виду нерегулярность их приёма, прекращение приёма какого-то конкретного ЛП. Однако встречаются больные, полностью отказывающиеся от приёма любых лекарств, что можно назвать отказом от лечения. В зарубежной литературе этот феномен был впервые упомянут применительно к пациентам с болезнями внутренних органов в 1983 г. и получил название "refusal of care" или "treatment refusal". Эти авторы под отказом от лечения понимали "полный отказ пациента или его или её представителя от медикаментозного лечения, хирургического вмешательства, исследовательских процедур или других компонентов стационарного лечения, рекомендованных или предписанных лечащим врачом" [2][3].

В России об отказе от лечения ЛП впервые было упомянуто у больных с психическими заболеваниями, но без приведения каких-то конкретных данных [4][5].

Позже этот феномен описали у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и стали обозначать его как абсолютную неприверженность [6][7]. В зарубежной литературе для обозначения отказа от медицинских вмешательств часто встречается термин "medical neglect" (буквально — "медицинское пренебрежение"), но его используют исключительно в педиатрии [8].

Цель статьи — обобщить немногочисленные зарубежные работы, посвящённые клинической значимости отказа от лечения, а также проанализировать результаты российских клинических исследований для выявления зафиксированных случаев отказа от лечения.

Клиническая и юридическая сторона отказа от лечения

В подавляющем большинстве научных работ, посвящённых отказу больных от лечения, анализируются правовые вопросы оказания медицинской помощи таким пациентам, которые не будут затронуты в настоящей публикации. Интересно, что по запросу в поисковой системе PubMed, сформулированному как "refusal of care", было предложено за последние 10 лет 6625 статей, а по запросу, сформулированному как "refusal of medical care", за тот же срок — всего 8 статей.

Юридическая сторона проблемы отказа от лечения в основном рассматривается на примере экстренных ситуаций, пациентов с психическими и онкологическими заболеваниями [9-11].

Оригинальные исследования, посвящённые проблемам отказа от лечения у больных с хроническими неинфекционными заболеваниями, в частности у пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, единичны.

Данные зарубежных исследований по клинической значимости отказа от лечения

В статье P. Appelbaum и L. Roth, опубликованной в 1983 г., отмечалось, что отказ от лечения в медицинских и хирургических стационарах является штатной ситуацией, значимость которой, как считали авторы, часто игнорируется практикующими врачами [2]. В этой же статье приводятся результаты небольшого исследования, проведённого с включением всего 35 стационарных больных, где показано, что ряд больных отказывается от лечения слабительными, антацидами, противорвотными ЛП, а также от химиотерапии по поводу онкологических заболеваний. В исследовании, выполненном во Франции среди 255 пациентов с псориазом, выделено 50 больных, отказавшихся от медикаментозного лечения. Основными причинами отказа были утверждения, что псориаз неизлечим и что предлагаемое лечение неэффективно [12].

Исследование F. S. Vahidy и соавт. является одним из немногих, в котором изучали возможность отказа от терапии у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отмечено, что в течение 7,5 лет 30 (4,2%) больных отказались от применения тромболитической терапии (тканевым активатором плазминогена (t-PA)). При этом не выявлено демографических различий между больными, которые лечились t-PA и которые отказались от этого лечения. Частота отказов от лечения со временем снижалась. Основными факторами, ассоциированными с отказом от лечения, были позднее начало симптомов относительно поступления в отделение неотложной терапии и невысокие значения шкалы инсульта национального института здоровья NIHSS — показателя, отражающего тяжесть инсульта [13].

В проспективное исследование, выполненное в Университетской клинике Бахрейна, были включены 98 992 больных, которые поступали в блок интенсивной терапии в течение 1 года — с июня 2018 г. по июнь 2019 г. Выписавшиеся вопреки совету врача заполняли специальную анкету [14]. Таких больных оказалось 413 (0,4%), средний возраст составил 44,1 года, большинство были женщины (57,1%). В качестве основных причин обозначены отказ от процедуры/операции (23,2%), долгое время ожидания (22,2%), субъективное улучшение при лечении (17,7%), наличие ребёнка дома (14,8%), неудовлетворённость медицинской помощью (1,2%). При проспективном наблюдении отмечено 86 (20,8%) случаев повторной госпитализации в палату интенсивной терапии в течение 72 ч, причём 2 (2,3%) из этих случаев закончились летально.

Наконец, в исследовании, выполненном в одной из клиник США, представлены 3 клинических случая больных с выраженной анемией, отказавшихся от переливания крови. Все трое больных выжили. В клинике была разработана специальная тактика лечения таких больных [15].

Как видно из упоминавшихся выше исследований, в большинстве случаев изучался не только отказ от ЛП, но и отказ от применения конкретных лечебных процедур.

Данные регистров и баз данных

Как известно, крупные регистры и базы данных не позволяют оценить приверженность больного назначенному лечению, так как отсутствует прямой контакт с пациентом. О приверженности назначенной терапии в этих регистрах и базах данных судят по доле дней "рецептурного покрытия" ("proportion of days covered"), при этом нет никаких данных о том, принимал больной выписанное лекарство или нет. Соответственно, в этих регистрах и базах данных нет возможности идентифицировать пациентов, вообще отказавшихся от лечения.

Что касается клинических регистров, т.е. тех регистров, где имеется непосредственный контакт исследователя с больным, то нам не удалось найти такие, в которых анализировали сведения по отказу от назначаемой врачами терапии.

Данные российских исследований, оценивающих отказ от лечения

Российские клинические исследования, посвящённые отказу пациентов от лечения, крайне немногочисленны. Выше упоминалось о публикациях, касающиеся мотивов отказа от фармакотерапии больных с психическими заболеваниями [4][5]. Однако это были не научные исследования, они не содержали никакого фактического материала.

Данные российских регистров, оценивающих отказ от лечения у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями

В библиографических базах данных не удалось найти российские исследования, специально посвященные проблеме отказа от лечения сердечно-сосудистыми препаратами. Ни в одном из крупных российских клинических регистров проблема отказа от лечения не обсуждалась. Поэтому авторы воспользовались данными клинических регистров сердечно-сосудистых заболеваний, организованных Национальным медицинским центром терапии и профилактической медицины. К сожалению, протокол большинства регистров не позволял строго документировать полный отказ от лечения. Тем не менее было выделено 5 регистров, протокол которых позволял четко зафиксировать отказ от лечения больными во время проведения опроса [6][7][16-18].

Основные данные, касающиеся этих регистров, приведены в таблице. Доля отказавшихся от лечения больных колебалась в разных регистрах в пределах от 5 до 10% [6][17]. Исключение составил одномоментный регистр CHIP, где доля отказавшихся от лечения составила всего 1% [18]. По-видимому, это объясняется тем, что в этот регистр включались больные, направленные на консультацию в Республиканский кардиологический диспансер, которые, скорее всего, имели налаженный контакт со своими лечащими врачами, сыгравший превентивную роль в отношении отказа от назначенной терапии.

Представляют интерес данные регистра РИМИС, в который включались больные, перенесшие инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST [16]. Доля отказавшихся от лечения больных при отдалённом наблюдении составила 10,2%. Дополнительный анализ показал, что от лечения отказывались исключительно те больные, которые перенесли первичный инфаркт миокарда. Среди больных, перенёсших повторный инфаркт миокарда, отказавшихся от лечения не было. По-видимому, это объясняется более тяжёлым клиническим состоянием этих больных.

Таблица. Частота случаев отказа от лечения, по данным нескольких регистров

Показатель | Регистр ЛИС-2 (ОНМК) [7] | Регистр ЛИС-3 (ОКС) [6] | Регистр ПРОФИЛЬ-ИМ (ОИМ) [17] | Регистр CHIP (амбулаторные больные ССЗ) [18] | Регистр РИМИС (ИМпST) [16] |

Количество пациентов, вошедших в оценку, n | 370 (137 мужчин и 233 женщины) | 221 (140 мужчин и 81 женщина) | 158 (104 мужчины и 54 женщины) | 300 (120 мужчин и 180 женщин) | 191 (129 мужчин и 62 женщины) |

Количество отказов от лечения, n (٪) | 23 (6,2) | 11 (5,0) | 16 (10,1) | 3 (1) | 10 (5,2) |

Общее время наблюдения | 6,9 [ 6,1; 7,7] лет | 2,4 [ 2,1; 4,1] года | 11 [ 4; 12] мес. | одномоментное исследование | 71 [ 53; 75] мес. |

ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОКС — острый коронарный синдром, ОИМ — острый инфаркт миокарда, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания, ИМпST — инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST | |||||

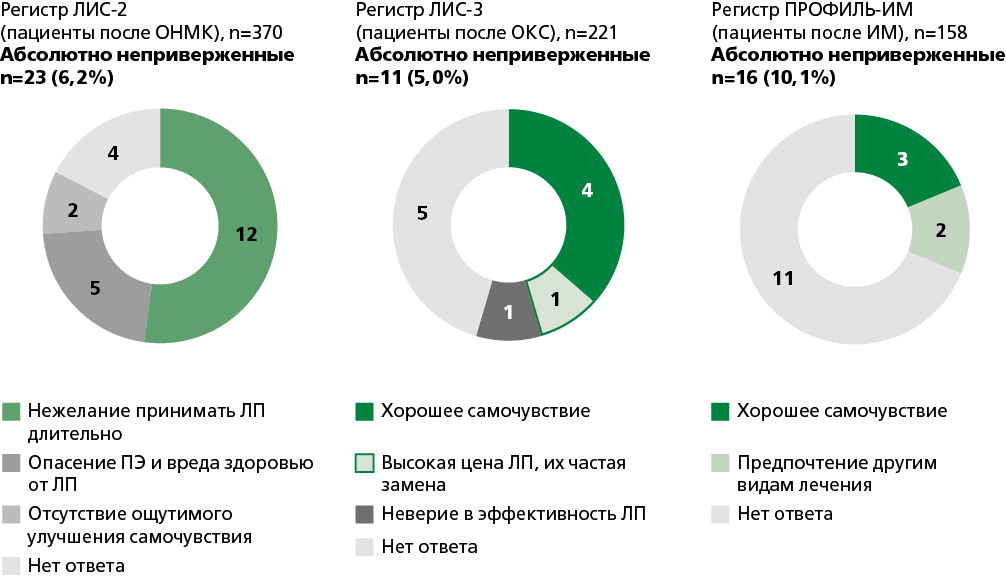

Основные мотивы отказа от лечения

Мотивы отказа от лечения удалось установить только в 3 регистрах. Поскольку система опроса больных во всех этих трех регистрах отличалась, их данные представлены по отдельности [6][7][17]. Основные мотивы отказа от лечения представлены на рис. 1. Примечательно, что во всех 3 регистрах значительная часть больных уклонилась от ответа на вопрос о причинах отказа от лечения (наибольшая доля в амбулаторно-поликлиническом регистре ПРОФИЛЬ-ИМ, куда включались больные, перенёсшие острый инфаркт миокарда) [17]. Среди пациентов, которые полностью отказались от лечения в рамках регистра ПРОФИЛЬ-ИМ, более половины составили мужчины — 56,3%, средний возраст пациентов был 61,9±14,2 года. Работающими было около четверти пациентов, а более половины — пенсионерами. Артериальная гипертензия в анамнезе отмечалась у 69% пациентов, а сахарный диабет — у 38%. Более половины (56%) больных наблюдались у врача до развития референсного ИМ. Стоит отметить, что ~40% больных не соблюдали назначенное лечение до развития ИМ [17].

ИМ — инфаркт миокарда, ЛП — лекарственный препарат, ОКС — острый коронарный синдром, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ПЭ — побочный эффект

Рисунок 1. Основные причины отказа от лечения, по данным трёх регистров [6][7][17].

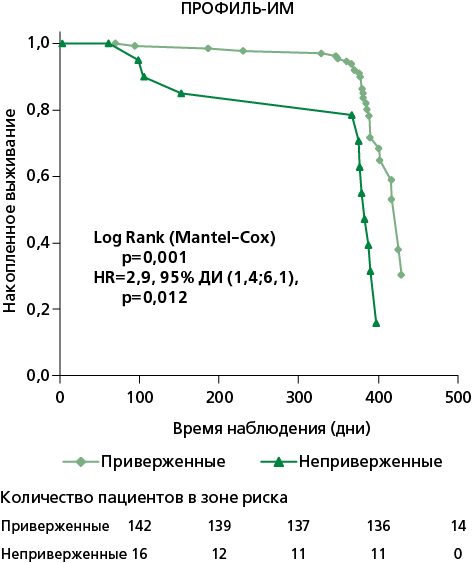

Прогностическая значимость отказа от лечения

Прогностическая значимость отказа от лечения изучена в 2 регистрах — ЛИС-2 и ПРОФИЛЬ-ИМ [7][17]. В регистре ЛИС-2, в который включались больные, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения, отказ от лечения был независимым предиктором летального исхода [7]. В регистре ПРОФИЛЬ-ИМ удалось продемонстрировать, что отказ от лечения существенно ухудшает прогноз заболевания, статистически значимо повышая вероятность развития первичной комбинированной конечной точки — смерти от любой причины, нефатального инфаркта, нефатального инсульта, экстренных госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, значимых нарушений ритма (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние отказа от лечения (неприверженности) на вероятность возникновения первичной конечной точки в регистре ПРОФИЛЬ-ИМ.

В регистре ЛИС-3, в который включались больные, перенёсшие острый коронарный синдром и выписанные с четкими рекомендациями по лечению, путём прямого опроса больных (в среднем через 3 года после выписки из стационара) выявлены 11 человек, полностью отказавшихся от назначенной терапии. Сравнение этой подгруппы больных с больными, не отказавшимися от лечения, по социально-демографическим и клиническим показателям не выявило существенных различий [6]. В среднем через 29 мес. после первого опроса проведён повторный опрос этих 11 больных (или их родственников), при этом оказалось, что 4 больных умерли (один, по словам родственников, так и не начал лечение, данные о лечении 3 больных перед летальным исходом неизвестны), 2 больных перенесли острый коронарный синдром. Из 6 оставшихся в живых больных к моменту повторного контакта 2 пациента так и не начали приём ЛП, объясняя это хорошим самочувствием, 4 — частично возобновили лечение, с 1 больным контакт был утерян [6].

Заключение

Определённая часть больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями полностью отказывается от лечения, несмотря на рекомендации. В ряде случаев это может объясняться хорошим самочувствием больных. Также характерную роль, по-видимому, играет и плохая информированность больных об эффективности назначенных ЛП. Вполне возможно, что более частое посещение лечебных учреждений такими больными, в частности их диспансерное наблюдение, поможет лучше выявлять отказавшихся от лечения больных и своевременно проводить мероприятия, направленные на дальнейшее предупреждение отказа пациентов от лечения. Поэтому представляется крайне важным, чтобы при таком наблюдении врач разъяснял больному способность назначенных ЛП не только устранять симптомы заболевания, но и улучшать его прогноз, снижать риск осложнений.

Список литературы

1. Charney E, Bynum R, Eldredge D, et al. How well do patients take oral penicillin? A collaborative study in private practice. Pediatrics. 1967;40(2):188-95.

2. Appelbaum PS, Roth LH. Patients who refuse treatment in medical hospitals. JAMA. 1983;250(10):1296-301.

3. Pirotte BD, Benson S. Refusal of Care. 2023 Jul 24. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025.

4. Лапин И.П. Личность пациента как система отношений и отказ от лекарств. Биомедицина. 2010;(3):84-6.

5. Лапин И.П. Отношение пациента к эффектам лекарства как причина отказа от фармакотерапии. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2012;(3):112-5.

6. Марцевич С.Ю., Золотарева Н.П., Загребельный А.В. и др. Отказ от назначенной лекарственной терапии (абсолютная неприверженность) после перенесенного острого инфаркта миокарда/нестабильной стенокардии: данные проспективного наблюдения в регистре ЛИС-3. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023;19(6):572-8. DOI:10.20996/1819-6446-2023-2988.

7. Лукина Ю.В., Кутишенко Н.П., Загребельный А.В. и др. Феномен полного отказа от лечения и отдаленные исходы у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (по данным регистра ЛИС-2). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2024;20(2):227-32. DOI:10.20996/1819-6446-2024-3040.

8. Ward MGK, Baird B. Medical neglect: Working with children, youth, and families. Paediatr Child Heal. 2022;27(6):372-81. DOI:10.1093/pch/pxac067.

9. Grubb A. Refusal of treatment and the competent patient. Eur J Health Law. 1994;1(4):367-75. DOI:10.1163/157180994x00042.

10. O’Cionnaith C, Wand APF, Peisah C. Navigating the Minefield: Managing Refusal of Medical Care in Older Adults with Chronic Symptoms of Mental Illness. Clin Interv Aging. 2021;16:1315-25. DOI:10.2147/CIA.S311773.

11. Humphreys RА, Lepper R, Nicholson TR. When and how to treat patients who refuse treatment. BMJ. 2014;348:g2043. Erratum in: BMJ. 2014;348:g3501. DOI:10.1136/bmj.g2043.

12. Halioua B, Maury Le Breton A, de Fontaubert A, et al. Treatment refusal among patients with psoriasis. J Dermatolog Treat. 2015;26(5):396-400. DOI:10.3109/09546634.2014.992385.

13. Vahidy FS, Rahbar MH, Lal AP, et al. Patient refusal of thrombolytic therapy for suspected acute ischemic stroke. Int J Stroke. 2015;10(6):882-6. DOI:10.1111/j.1747-4949.2012.00945.x.

14. Abuzeyad FН, Farooq M, Alam SF, et al. Discharge against medical advice from the emergency department in a university hospital. BMC Emerg Med. 2021;21(1):31. DOI:10.1186/s12873-021-00422-6.

15. Shander A, Goodnough LT. Management of anemia in patients who decline blood transfusion. Am J Hematol. 2018;93(9):1183-91. DOI:10.1002/ajh.25167.

16. Марцевич С.Ю., Афонина О.С., Загребельный А.В. и др. Сравнительная оценка отдаленной выживаемости пациентов, перенесших первичный и повторный инфаркт миокарда. Данные регистра РИМИС. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(5):4001. DOI:10.15829/1728-8800-2024-4001.

17. Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Сичинава Д.П. и др. Проспективный амбулаторный регистр больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ПРОФИЛЬ-ИМ): дизайн исследования и первые результаты. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(1):81-6. DOI:10.15829/1728-8800-2018-1-81-86.

18. Марцевич С.Ю., Царегородцева В.В., Кутишенко Н.П. и др. Оценка самолечения в рамках регистра нерационального назначения лекарственных препаратов. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(1):54-60]. DOI:10.20996/1819-6446-2025-3160.

Об авторах

С. Ю. МарцевичРоссия

Марцевич Сергей Юрьевич, д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отдела профилактической фармакотерапии

Москва

Н. П. Кутишенко

Россия

Кутишенко Наталья Петровна, д.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии

Москва

Е. П. Калайджян

Россия

Калайджян Елена Петровна, научный сотрудник лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии

Москва

Ю. В. Лукина

Россия

Лукина Юлия Владимировна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической фармакотерапии

Москва

А. В. Загребельный

Россия

Загребельный Александр Васильевич, старший научный сотрудник отдела профилактической фармакотерапии

Москва

В. В. Царегородцева

Россия

Царегородцева Виктория Витальевна, врач-кардиолог БУ «Республиканский кардиологический диспансер»

Чебоксары

О. С. Афонина

Россия

Афонина Ольга Сергеевна, врач-кардиолог НИИ скорой помощи им. Склифосовского

Москва

Н. П. Золотарева

Россия

Золотарева Надежда Петровна, врач-кардиолог

Москва

М. Л. Гинзбург

Россия

Гинзбург Моисей Львович, д.м.н., зав. отделением кардиологии

Люберцы

О. М. Драпкина

Россия

Драпкина Оксана Михайловна, д.м.н., проф., акад.РАН, директор

Москва

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Калайджян Е.П., Лукина Ю.В., Загребельный А.В., Царегородцева В.В., Афонина О.С., Золотарева Н.П., Гинзбург М.Л., Драпкина О.М. Отказ от медикаментозного лечения: распространённость и клиническая значимость. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2025;21(2):143-148. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3175. EDN: MZKQEQ

For citation:

Martsevich S.Yu., Kutishenko N.P., Kalaydzhyan E.P., Lukina Yu.V., Zagrebelnyy A.V., Tsaregorodtseva V.V., Afonina O.S., Zolotareva N.P., Ginzburg M.L., Drapkina O.M. Refusal of pharmacological treatment: prevalence and clinical importance. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2025;21(2):143-148. (In Russ.) https://doi.org/10.20996/1819-6446-2025-3175. EDN: MZKQEQ